★能登地震は復興ステージへ 仮設住宅から公営住宅に、地元ラーメン店も再開

筋コンクリート造)の集合住宅150戸が2027年3月までに建設される予定となっている。ほかの3ヵ所については場所や戸数や建て方、構造などはまだ未定のようだ。県では9市町で計3000戸程度の公営住宅を建設する見通しを示していて、「災害に強く地域の景観やコミュニティの維持に寄与し、子供から高齢者まで安心して暮らせる環境や持続性を持った住まいづくり」を整備指針に掲げている。

筋コンクリート造)の集合住宅150戸が2027年3月までに建設される予定となっている。ほかの3ヵ所については場所や戸数や建て方、構造などはまだ未定のようだ。県では9市町で計3000戸程度の公営住宅を建設する見通しを示していて、「災害に強く地域の景観やコミュニティの維持に寄与し、子供から高齢者まで安心して暮らせる環境や持続性を持った住まいづくり」を整備指針に掲げている。宇野文夫が日常の観察、大学での見聞、環境問題、時事問題、メディアとインターネットに関する考察を綴るブログ。新聞記者、民放報道局長、金沢大学特任教授を経て、現在はフリーで活動中。著書に『実装的ブログ論』(幻冬舎)など。

筋コンクリート造)の集合住宅150戸が2027年3月までに建設される予定となっている。ほかの3ヵ所については場所や戸数や建て方、構造などはまだ未定のようだ。県では9市町で計3000戸程度の公営住宅を建設する見通しを示していて、「災害に強く地域の景観やコミュニティの維持に寄与し、子供から高齢者まで安心して暮らせる環境や持続性を持った住まいづくり」を整備指針に掲げている。

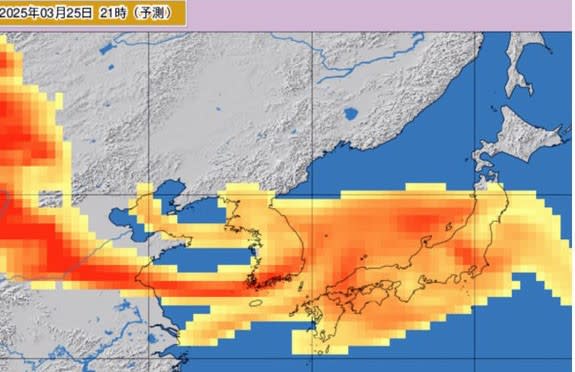

筋コンクリート造)の集合住宅150戸が2027年3月までに建設される予定となっている。ほかの3ヵ所については場所や戸数や建て方、構造などはまだ未定のようだ。県では9市町で計3000戸程度の公営住宅を建設する見通しを示していて、「災害に強く地域の景観やコミュニティの維持に寄与し、子供から高齢者まで安心して暮らせる環境や持続性を持った住まいづくり」を整備指針に掲げている。黄砂が列島を直撃する。気象庁の「黄砂解析予測図」によると、きょう25日午後9時ごろには北海道と沖縄を除いて日本列島がすっぽりと覆われる=図=。黄砂が飛来すると、外の洗濯物が汚れたりするほか、呼吸系の疾患の原 因にもなり、かなり厄介だ。そして、給油スタンドでの洗車の待ちに時間が取られることになる。たかが黄砂、されど黄砂、だ。

因にもなり、かなり厄介だ。そして、給油スタンドでの洗車の待ちに時間が取られることになる。たかが黄砂、されど黄砂、だ。

話は変わる。去年元日の能登半島地震の被害の実情や災害からの教訓を学習プログラムとして修学旅行などに役立ててもらおうと、能登地域の6つの自治体と石川県、県観光連盟が災害学習の構築に取り組んでいる。この検討会がきのう(24日)輪島市で開催され、26の学習プログラムをまとめたと、地元メディア各社が報じている。学習プログラムには3つのテーマがあり、「自然の驚異」「防災・減災」「復興への取り組み」。海底が隆起した外浦海岸(珠洲市)や大規模火災に見舞われた朝市通り(輪島市)、地域を襲った津波の現場(能登町)などを見学に訪れて被災者から話を聴いたり、震度7の現地では防災キャンプ(志賀町)など多様な学習プログラムが提案されている。

26の学習プログラム内容を紹介する冊子を『能登復興の旅プログラム集』とのタイトルで5千部作成し、3大都市圏(東京、大阪、名古屋)の中学校や旅行会社に配布する。ことし8月に教育関係者、12月に旅行会社向けのモニタ-ツアーを実施する段取りで、来年度から本格的にツアーの受け入れを行うようだ。(※写真は、七尾市の学習プログラム「被災商店街で語り継ぐ能登半島地震の記憶」の現場。被災した和ろうそくの店など=2024年1月29日撮影)

26の学習プログラム内容を紹介する冊子を『能登復興の旅プログラム集』とのタイトルで5千部作成し、3大都市圏(東京、大阪、名古屋)の中学校や旅行会社に配布する。ことし8月に教育関係者、12月に旅行会社向けのモニタ-ツアーを実施する段取りで、来年度から本格的にツアーの受け入れを行うようだ。(※写真は、七尾市の学習プログラム「被災商店街で語り継ぐ能登半島地震の記憶」の現場。被災した和ろうそくの店など=2024年1月29日撮影)

被災地に誘う学習プログラム計画から受ける自身の印象を表現すれば、「七転八起」「転んでもただでは起きない」「レジエンス」という言葉だろうか。能登の絶景の地はそうした自然の驚異と人々の知恵で磨き上げられてきた歴史がある。輪島の白米千枚田はもともと深層崩壊のがけ崩れ現場を土地の人たちが耕し、観光地として知られるようになった。同じく輪島の曽々木海岸と真浦の断崖絶壁に道を開いたのは禅宗の和尚だった。「寺で座るのも禅、安全な道を開くのも禅修行」と悟り、浄財集めの托鉢に奔走し苦難の工事に挑んだ。その絶壁の道が昭和30年代の能登観光ブームにつながる。

数千年に一度の震災を活かす、ただでは起きない。能登半島は観光が重要な産業であり、修学旅行客のほか一般客やインバウンド客を呼び込むことで復興につながることに期待したい。

最後に、きょう3月25日は2007年の能登半島沖地震から18年となる。震度6強の揺れが輪島市であり、1人が亡くなり300人以上が負傷した。同じ年の7月16日には新潟県中越沖地震が起き、長岡市や柏崎市、刈羽村などで震度6強の揺れとなった。日本海側で立て続けに起きた地震だった。

⇒25日(火)午前・金沢の天気 くもり

けさから金沢は晴れて、午前中の気温が16度と春の陽気を感じる天気となっている。そして、自宅庭の梅の木の花がようやく咲き始めた=写真・上=。金沢地方気象台の生物季節観測表によると、金沢の梅の開花は平年2月23日となっているので、まさに1ヵ月遅れだ。ちなみに観測表によると、これまでの早咲きは1月28日(1998年)、遅咲きは4月6日(1957年)とある。予報によると、気温はあす24日は22度、27日は25度の夏日となり、これから一気に開花 するのだろう。そして気になるのは桜の開花。観測表の金沢の平年の開花は4月3日、ウェザーニュースの開花予想日だと4月2日だ。梅の散り際とソメイヨシノの咲き始めが同時に楽しめるかもしれない。

するのだろう。そして気になるのは桜の開花。観測表の金沢の平年の開花は4月3日、ウェザーニュースの開花予想日だと4月2日だ。梅の散り際とソメイヨシノの咲き始めが同時に楽しめるかもしれない。

話は変わる。おととい(21日)輪島市の豪雨被災地と併せて震災地をめぐった。言葉は適切ではないかもしれないが、ある意味で震災のシンボル的な光景されてきたのが、240棟余りの商店や民家が全焼し焦土と化した朝市通り、そして、倒壊した輪島塗製造販売会社「五島屋」の7階建てビルだった。倒壊によってビルに隣接していた3階建ての住居兼居酒屋が下敷きとなり、母子2人が犠牲となった。倒壊現場を初めて見たのは2月5日だった。その倒れ方は壮絶だった。地面下に打ち込んで固定されていたビルの根っこ部分にあたる コンクリートと鉄による杭(くい)の基礎部分がまるでゴボウ抜きしたようにむき出しになっていた。まったくの素人目線なのだが、バランスを崩して根っこから倒れた、そんなように見えた。(※写真・中は2024年2月5日撮影、写真・下は今月21日撮影)

コンクリートと鉄による杭(くい)の基礎部分がまるでゴボウ抜きしたようにむき出しになっていた。まったくの素人目線なのだが、バランスを崩して根っこから倒れた、そんなように見えた。(※写真・中は2024年2月5日撮影、写真・下は今月21日撮影)

おととい現場を訪れると、倒壊したビルの公費解体はほとんど終わっているように見えた。解体作業が始まったのは10月初旬だったので、半年ほどかけてひと区切りが付いたように見えた。むしろ問題視されているのはビル倒壊の原因が何なのかという点ではないだろうか。一部報道によると、2007年3月25日の能登半島地震でビルが大きく揺れたことから、五島屋の社長はビルの耐震性を懸念して、地下を埋めて基礎を強化する工事を行っていた。それが倒壊したとなると、社長自身もビル倒壊に納得していないようだ。ビルの築年数は50年ほど。基礎部の一部が地面にめり込んでおり、くいの破損や地盤が原因ではないかとも指摘されている。

国土交通省が基礎部を中心に倒壊の原因を調べている。なぜ、震度6強の揺れに耐えきれずに根元から倒れたのか。ビル倒壊の原因が分かってくれば、責任の所在もおのずと明らかになるだろう。倒壊原因についてはいまだ公表されていない。

⇒23日(日)午後・金沢の天気 はれ

能登半島をこれまで何度もめぐって一番印象に残るスポットと言えば、半島の最先端にある「禄剛崎(ろっこうさき)灯台」だろうか。海抜48㍍の断崖絶壁の岬にあり、海から上る朝日と海に沈む夕日が同じ場所から眺めることができることでも知られる。さらに、海越しに見える立山連峰は絶景で、佐渡島も見渡せる。灯台とその周囲の風景を眺めていると「さいはて」感が込み上げてくるような、そんな思いにかられる。能登の人たちは、灯台がある地名(珠洲市狼煙町)から「狼煙(のろし)の灯台」と呼んでいる。

能登半島をこれまで何度もめぐって一番印象に残るスポットと言えば、半島の最先端にある「禄剛崎(ろっこうさき)灯台」だろうか。海抜48㍍の断崖絶壁の岬にあり、海から上る朝日と海に沈む夕日が同じ場所から眺めることができることでも知られる。さらに、海越しに見える立山連峰は絶景で、佐渡島も見渡せる。灯台とその周囲の風景を眺めていると「さいはて」感が込み上げてくるような、そんな思いにかられる。能登の人たちは、灯台がある地名(珠洲市狼煙町)から「狼煙(のろし)の灯台」と呼んでいる。

こうした日中の灯台の風景とは別に、夜は岬の尖端から日本海を照らし、漁船や海運船舶の航海の安全を支えてきた。その要(かなめ)となる灯台のレンズが去年元日の能登半島地震で一部が損傷した。地元メディアの報 道によると、レンズの上部の3分の1ほどのガラスが落下した。このため、光が届く距離が短くなった。観光パンフレットなどによると、レンズは明治16年(1883)の灯台完成時から使われていたフランス製の大型レンズ(高さ2.4㍍、直径1.4㍍)で、18カイリ(33㌔)先までを照らしていた。(※写真は、能登半島の最先端に位置する禄剛崎灯台=2021年9月撮影)

道によると、レンズの上部の3分の1ほどのガラスが落下した。このため、光が届く距離が短くなった。観光パンフレットなどによると、レンズは明治16年(1883)の灯台完成時から使われていたフランス製の大型レンズ(高さ2.4㍍、直径1.4㍍)で、18カイリ(33㌔)先までを照らしていた。(※写真は、能登半島の最先端に位置する禄剛崎灯台=2021年9月撮影)

レンズが損傷したことから、日本海を管轄する第9管区海上保安本部ではLED照明に切り替えている。これまでのレンズは珠洲市に譲渡された。同市では災害の教訓を将来に伝える「震災遺構」として展示を考えているようだ。

何度か聞いた地元に伝わる話。そもそも狼煙という地名は、この岬の周辺には暗礁が多く、北前船の時代から船の座礁を防ぐために警戒を呼びかける「狼煙」を上げていたことが地名の由来だそうだ。140年余りの歴史を持つ灯台レンズそのものが歴史遺産ではないだろうか。さいはての「狼煙の灯台」とセットに、観光復興のシンボルにする手立てはないだろうか。

⇒8日(土)午後・金沢の天気 くもり時々はれ

能登半島の南部の宝達志水町で21日に6時間で28㌢の雪が降り、同じく北部の輪島市で22日に6時間で26㌢の積雪など、金沢地方気象台は連日、「顕著な大雪に関する気象情報」を発している。強烈な寒波は24日までの3連休は続く見込みで、気象台は大雪による交通障害や、積雪による去年元日の能登地震の被災地での家屋の倒壊などに注意を呼びかけている。

仮設住宅に雪だるま、被災地に貢献の坂茂氏が日本芸術院会員に

被災地の積雪の様子を見にきょう日帰りで輪島市に行ってきた。同市宅田町の仮設住宅に立ち寄ると、積雪は30㌢ほどだろうか、かなりの雪の量だ。中には雪だるまもあって雪を楽しんで様子もうかがえた=写真・上=。一つ気になったのは、それぞれの仮設住宅では玄関の前は除雪してあるものの、除雪もなく長靴の跡もない住宅がところどころある。不在なのか、あるいは冬ごもりで外出していないのかと案じた。仮設住宅は高齢者が比較的多いといわれているので、積雪で親族の家に身を寄せて不在なのか、と思ったりもした。

被災地の積雪の様子を見にきょう日帰りで輪島市に行ってきた。同市宅田町の仮設住宅に立ち寄ると、積雪は30㌢ほどだろうか、かなりの雪の量だ。中には雪だるまもあって雪を楽しんで様子もうかがえた=写真・上=。一つ気になったのは、それぞれの仮設住宅では玄関の前は除雪してあるものの、除雪もなく長靴の跡もない住宅がところどころある。不在なのか、あるいは冬ごもりで外出していないのかと案じた。仮設住宅は高齢者が比較的多いといわれているので、積雪で親族の家に身を寄せて不在なのか、と思ったりもした。

同市杉平町の被災した漆器店に、国内外の被災地での支援活動などで世界的に知られる建築家、坂茂(ばん・しげる)氏が設計した輪島塗の仮設工房があると聞いて訪れた。大雪で仮設工房の屋根や出入り口にはかなりの雪が積もっていた=写真・中=。去年3月に建設されたもので、工房の柱などは「紙管」と呼ばれる硬い筒状に加工した再生紙でできている。広さ12畳の工房は2棟で、輪島塗の職人の作業場として活用されているようだ。坂氏の設計は、珠洲市の見附島近くにある仮設住宅も知られる。こうした災害地における仮設住宅や緊急避難所の設計に尽力し、人間生活を助ける即効性の高い仕事は特筆すべきものがあるとして、文化庁に設置

同市杉平町の被災した漆器店に、国内外の被災地での支援活動などで世界的に知られる建築家、坂茂(ばん・しげる)氏が設計した輪島塗の仮設工房があると聞いて訪れた。大雪で仮設工房の屋根や出入り口にはかなりの雪が積もっていた=写真・中=。去年3月に建設されたもので、工房の柱などは「紙管」と呼ばれる硬い筒状に加工した再生紙でできている。広さ12畳の工房は2棟で、輪島塗の職人の作業場として活用されているようだ。坂氏の設計は、珠洲市の見附島近くにある仮設住宅も知られる。こうした災害地における仮設住宅や緊急避難所の設計に尽力し、人間生活を助ける即効性の高い仕事は特筆すべきものがあるとして、文化庁に設置 されている国の栄誉機関「日本芸術院」の新会員に選ばれている(2月21日付・メディア各社の報道)。

されている国の栄誉機関「日本芸術院」の新会員に選ばれている(2月21日付・メディア各社の報道)。

坂氏の仮設工房の近くでは、去年9月の奥能登豪雨の被災者向けに石川県が整備している仮設住宅の建設が進んでいる=写真・下=。2階建て104戸で、着工から4ヵ月ほど経っている。能登地震の仮設住宅6882戸は平屋だが、豪雨災害の仮設住宅は2階建て。輪島など奥能登では平地が少なく用地が限られているため、豪雨の仮設住宅は2階建てとなり、その分、建設期間も長くなっているようだ。

⇒23日(日)夜・金沢の天気 くもり時々ゆき

最強寒波は一服状態となった。金沢では夕方から小雨が降っていて、気温も10度ほどになった。しばらくこの状態が続きそうで、晴れで最高気温が12度との予報もある。ただ、それもつかの間。気象庁は北陸地方に「低温と大雪に関する早期天候情報(北陸地方)」を発表している。17日からは冬型の気圧配置が強まり、降雪量もかなり多くなるとの予報。 この早期天気情報は、10年に1度程度しか起きないような著しい低温や降雪量となる可能性が高まっている時に出される注意喚起の情報だ。最強寒波が再びやってくる。

震度7の地震、記録的な大雨、そして今月4日から北陸に吹き荒れた最強・最長の寒波。 3災の能登半島を3日間(今月6-8日)かけてめぐった。最終日、金沢に戻ると面白いが景色があった。金沢大学角間キャンパス近くの山側環状道路を車で走ると、中央分離帯に「雪団子」が並んでいる。一つや二つではない。串に刺した団子状態でしばらく続いていた。雪国ならではの景色だ。(※写真は、金沢市もりの里の外側環状道路。中央分離帯の植え込みに雪が積もって団子のように=8日正午すぎ撮影)

震度7の地震、記録的な大雨、そして今月4日から北陸に吹き荒れた最強・最長の寒波。 3災の能登半島を3日間(今月6-8日)かけてめぐった。最終日、金沢に戻ると面白いが景色があった。金沢大学角間キャンパス近くの山側環状道路を車で走ると、中央分離帯に「雪団子」が並んでいる。一つや二つではない。串に刺した団子状態でしばらく続いていた。雪国ならではの景色だ。(※写真は、金沢市もりの里の外側環状道路。中央分離帯の植え込みに雪が積もって団子のように=8日正午すぎ撮影)

話は変わる。総務省がまとめた令和6年(2024)の人口移動報告(ことし1月31日公表)によると、去年1年間で石川県からほかの都道府県に転出した人は2万2247人だったとの統計が出ている。前の年に比べて1271人、率にして6%増えたことになる。転出者を年代別にみると、20代が1万349人と全体の4割以上を占め、次いで30代が3942人で、20代と30代で6割以上を占めた。県内に転入した人は前の年より444人少ない1万8071人で、転出から転入を差し引くと、4176人の転出超過となる。2023年の転出超過は2461人、2022年は2360人だったので、2024年は転出超過が大幅に増えたことになる。

転出超過には能登半島地震が関連している可能性がある。石川県外の公営住宅に暮らしている被災者255世帯を対象に、石川県庁が電話で意向調査(12月9-27日)を行った。回答があった176世帯の集計で44%に当たる78世帯が「石川県には戻らない」と答えた。その理由は「安定した仕事を見つけた」などの回答が多かった。一方で、21%に当たる37世帯が「戻りたいが課題がある」と答えた。その中では、公費解体や修繕など「住まい」の問題を挙げる世帯が多かった。震災で自宅に戻れなくなり、県外に転出した20代、30代の世代が就職や子育てのためにそのまま移住するケースが増えているのではないだろうか。

⇒12日(水)夜・金沢の天気 あめ

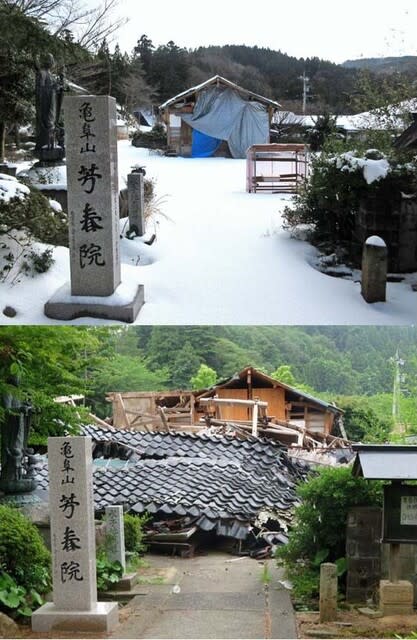

震度7の地震、記録的な大雨、そして今月4日から北陸に吹き荒れている最強・最長の寒波。 3災の能登半島を3日間(今月6-8日)かけてめぐり、「あれはどうなったのか」と気になっていた場所に行った。NHK大河ドラマ『利家とまつ』(2002年放送)で話題を呼んだ、加賀百万石の礎を築いた前田利家の正室まつの遺灰がまつられている菩提寺「芳春院」。寺がある輪島市門前町は震度7の強烈な揺れに見舞われ、多くの建物が倒壊し、芳春院も全壊した。

震度7の地震、記録的な大雨、そして今月4日から北陸に吹き荒れている最強・最長の寒波。 3災の能登半島を3日間(今月6-8日)かけてめぐり、「あれはどうなったのか」と気になっていた場所に行った。NHK大河ドラマ『利家とまつ』(2002年放送)で話題を呼んだ、加賀百万石の礎を築いた前田利家の正室まつの遺灰がまつられている菩提寺「芳春院」。寺がある輪島市門前町は震度7の強烈な揺れに見舞われ、多くの建物が倒壊し、芳春院も全壊した。

「利家とまつ」ゆかりの寺院 再建は緒に就くのか

震災後に何度かこの地を訪ねたが、倒壊現場はまったく手が付けられていなかった。今回行くとすっかり片付いていた。当初、宗教法人に対しては公費解体が適用されないのかと思っていたが、宗教法人が所有する建物も全壊および半壊の建物は災害廃棄物として公費解体の対象だった(2024年1月・環境省「公費解体・撤去マニュアル第1版」)。そして、能登半島地震は「特定非常災害」に指定されたので、神社や仏閣などの場合でも自治体が発行する被災証明書があれば、法人が解体しても、その費用は補助の対象となる。そうした情報は震災後の混乱の中で交錯したのだろう。芳春院が、野ざらしとなっていた釈迦三尊や達磨大師などの本尊を救い出したのは5月、公費解体を終えたのは10月だった。(※写真・上は、公費解体を終えた現在の芳春院と、解体を待つ芳春院=去年7月6日撮影)

震災後に何度かこの地を訪ねたが、倒壊現場はまったく手が付けられていなかった。今回行くとすっかり片付いていた。当初、宗教法人に対しては公費解体が適用されないのかと思っていたが、宗教法人が所有する建物も全壊および半壊の建物は災害廃棄物として公費解体の対象だった(2024年1月・環境省「公費解体・撤去マニュアル第1版」)。そして、能登半島地震は「特定非常災害」に指定されたので、神社や仏閣などの場合でも自治体が発行する被災証明書があれば、法人が解体しても、その費用は補助の対象となる。そうした情報は震災後の混乱の中で交錯したのだろう。芳春院が、野ざらしとなっていた釈迦三尊や達磨大師などの本尊を救い出したのは5月、公費解体を終えたのは10月だった。(※写真・上は、公費解体を終えた現在の芳春院と、解体を待つ芳春院=去年7月6日撮影)

公費解体は終えたが、この先さらに難問がある。再建への道筋だ。門前地区では住民の大半が仮設住宅で暮らしていて、自宅の再建もままならない状態という。そのような中で檀家を集めて、寺院の再建計画はスムーズに進むだろうか。芳春院に隣接する曹洞宗の大本山・総持寺祖院は山門(国文化財)=写真・下=などは無事だったものの、33㍍の廊下「禅悦廊」(同)が崩れ、一部はブルーシートで覆われていた。

芳春院や総持寺だけではない。能登では寺社が相当に傷んでいる。能登で一番多い寺院は浄土真宗で、真宗大谷派東本願寺のまとめ(去年6月19日時点)によると、能登地域にある寺院353ヵ寺のうち、被害があったのは331ヵ寺で、そのうち本堂の倒壊など大規模被害は72ヵ寺、庫裏は69ヵ寺に上る。これに他宗派の寺院や神社も加えると相当な数に及ぶだろう。

芳春院や総持寺だけではない。能登では寺社が相当に傷んでいる。能登で一番多い寺院は浄土真宗で、真宗大谷派東本願寺のまとめ(去年6月19日時点)によると、能登地域にある寺院353ヵ寺のうち、被害があったのは331ヵ寺で、そのうち本堂の倒壊など大規模被害は72ヵ寺、庫裏は69ヵ寺に上る。これに他宗派の寺院や神社も加えると相当な数に及ぶだろう。

寒波襲来からきょうで1週間となる。能登の七尾市では43㌢、金沢で27㌢、加賀市で78㌢の積雪(午前11時現在)となっている。地元メディアの報道によると、雪による事故も相次いでいる。加賀市では除雪中に自宅脇の側溝に転落して70代男性が死亡、金沢市でも除雪中や歩行中での転倒で負傷する事故が起きている。また、金沢と能登を結ぶ自動車専用道「のと里山海道」ではけさ雪によるスリップで車が横転し、一部区間で3時間、通行止めとなった。金沢地方気象台の予報によると、冬型の気圧配置は徐々に緩むものの雪はあす11日にかけて続く見込みのようだ。

寒波襲来からきょうで1週間となる。能登の七尾市では43㌢、金沢で27㌢、加賀市で78㌢の積雪(午前11時現在)となっている。地元メディアの報道によると、雪による事故も相次いでいる。加賀市では除雪中に自宅脇の側溝に転落して70代男性が死亡、金沢市でも除雪中や歩行中での転倒で負傷する事故が起きている。また、金沢と能登を結ぶ自動車専用道「のと里山海道」ではけさ雪によるスリップで車が横転し、一部区間で3時間、通行止めとなった。金沢地方気象台の予報によると、冬型の気圧配置は徐々に緩むものの雪はあす11日にかけて続く見込みのようだ。

まるでスキーのジャンプ台・・能登島大橋の雪景色

去年元日の震度7の地震、48時間で498㍉という9月の記録的な大雨、そして今月4日から北陸に吹き荒れている最強・最長の寒波。 「3災」ともいえる能登半島を3日間(今月6-8日)かけてめぐり、これまで見たことのない光景を目にすることあった。半島の中ほどに位置する七尾市の能登島大橋。かつて島だった能登島を1982年に長さ1㌔、全線2車線の橋で結んだ。これまで能 登島を何度も訪れているが、冬場は今回が初めて。積雪の大橋を走ると、まるでスキーのジャンプ台を滑っているような感覚になった=写真・上=。もちろん、スキーのように「滑降」はできなのでゆっくり運転で。

登島を何度も訪れているが、冬場は今回が初めて。積雪の大橋を走ると、まるでスキーのジャンプ台を滑っているような感覚になった=写真・上=。もちろん、スキーのように「滑降」はできなのでゆっくり運転で。

能登島を結ぶもう一本の橋「ツインブリッジのと」(620㍍、中能登農道橋)は地震で橋桁が損傷し、さらに道路との間に40㌢ほどの段差ができ、現在も通行ができなくなっている。能登島には「のとじま水族館」や「ガラス美術館」などがあり、アクセスの上からもツインブリッジの復旧が待たれる。

そして、「あれ、櫓(やぐら)に人が」と一瞬思ったのが、七尾市から北上した穴水町の海岸沿いで見た「ボラ待ち櫓(やぐら)」だった=写真・下=。穴水湾では櫓に漁師が上って、ボラなど魚群が湾に入って来るのを見つけて、「ボラが来た」と叫ぶと、周囲の人が集まって海に仕掛けた漁網を引き上げるという漁法があった。現在その漁法はないが、観光施設としてボラ待ち櫓が湾 内に何ヵ所か設置されている。その一つに人影のようなものが見えて、「櫓に人が」と思った次第。

内に何ヵ所か設置されている。その一つに人影のようなものが見えて、「櫓に人が」と思った次第。

ボラ待ち櫓が観光名所になったのも歴史的なエピソードがある。明治22年(1889)5月、東京に滞在していたアメリカの天文学者パーシバル・ローエル(1855-1916)が能登半島の地形とNOTOという地名の語感に惹(ひ)かれ、鉄道や人力車を乗り継いで当地にやってきた。そのときボラ待ち櫓に登り、「ここは、フランスの小説でも読んでおればいい場所」と、後に著した「NOTO: An Unexplored Corner of Japan」(1891)で記した。好奇心の固まりのようなローエルがその後、アメリカに帰国しアリゾナ州に天文台を創設し、火星の研究に没頭する。火星の表面に見える細線状のものは運河であり、火星には高等生物が存在すると唱えた。その後、アメリカでは地球外の生命体への関心度が高まり、SFブームが起こる。

ローエル研究者の中には能登の海から火星の運河を着想したのではないかと、実際にボラ待ち櫓を見学に来たケースもあった。穴水町には「米国人天文学者 パーシバル・ローエル上陸の地」と刻まれた石碑が立っている。

⇒10日(月)夜・金沢の天気 ゆき

最強寒波の影響で大雪となっている能登では、震災で全半壊した家屋の公費解体が一時ストップしていると前回ブログで述べた。では、公費解体そのものはどこまで進んでいるのだろうか。今月6日発表した石川県のまとめによると、去年元日の能登地震と9月の豪雨で被災した家屋のうち公費解体が見込まれる家屋は3万9235棟、そのうち1月末時点で1万7112棟で解体作業を終えていて、43.6%が完了したことなる。公費解体は持ち主の申請によるもので、申請数は1月末時点で3万6304棟に上る。半壊と判定されても修繕すれば住み続けられるも家屋もあり、県では解体を申請しても申し出があれば留保し取り消しもできるとしている。

最強寒波の影響で大雪となっている能登では、震災で全半壊した家屋の公費解体が一時ストップしていると前回ブログで述べた。では、公費解体そのものはどこまで進んでいるのだろうか。今月6日発表した石川県のまとめによると、去年元日の能登地震と9月の豪雨で被災した家屋のうち公費解体が見込まれる家屋は3万9235棟、そのうち1月末時点で1万7112棟で解体作業を終えていて、43.6%が完了したことなる。公費解体は持ち主の申請によるもので、申請数は1月末時点で3万6304棟に上る。半壊と判定されても修繕すれば住み続けられるも家屋もあり、県では解体を申請しても申し出があれば留保し取り消しもできるとしている。

大雪にも威風堂々とした「九六」のたたずまい

奥能登では大きくがっしりとした住家を建てる伝統がある。その大きな家は「九六(くろく)」と呼ばれる。間口9間(約16㍍)奥行き6間(約11 ㍍)の大きな家だ。黒瓦と白壁、威風堂々としたたたずまい。九六を建てるのが男の甲斐性(かいしょう)とする風土もあり、「九六の意地」とも称される。今回の大雪で九六はどうなっているのか、能登町に向かった。

㍍)の大きな家だ。黒瓦と白壁、威風堂々としたたたずまい。九六を建てるのが男の甲斐性(かいしょう)とする風土もあり、「九六の意地」とも称される。今回の大雪で九六はどうなっているのか、能登町に向かった。

現地に到着したの7日午後2時ごろ。車で走っていて、この地域はとくに降雪量が多いと感じた。地名は「神和住(かみわずみ)」。日本人として初めて全米オープン(1973年)で3回戦へ進み、日本プロテニス界 のパイオニアと呼ばれた神和住純氏の故郷でもある。九六の家を眺めると、屋根雪で40㌢ほど積もり、屋根から落下した雪が玄関前に積み重なっていた=写真・上=。10年ほど前の夏に学生たちを連れて能登スタディアツアーを企画し、この家を訪ねたことがある。畳にして32畳の広い座敷に案内された。能登では結婚式や葬儀を自宅で行う。家の大きさと比例して太い柱が家を支えていた。家の主に「ところでエアコ ンを使わないのですか」と尋ねると、「夏は風が通るので使わない。冬は石油ストーブがあればそれで十分。エアコンはいらない」とのことだった。それにしても大きい。初めての人は大寺院と見間違えするかもしれない。

ンを使わないのですか」と尋ねると、「夏は風が通るので使わない。冬は石油ストーブがあればそれで十分。エアコンはいらない」とのことだった。それにしても大きい。初めての人は大寺院と見間違えするかもしれない。

能登をめぐり目に付いたのが、裏山が崩れ倒壊した家屋が多いことだ。建物の構造はしっかりしていて揺れには耐えたが、裏山のがけ崩れで横倒しになるケースだ。元日の地震で裏山の地盤が緩み、9月の豪雨でがけ崩れ起きた、という話もよく聞いた。能登には中山間地の集落が多い。平地は水田として活用し、家屋は山のふもとで建てる。このケースは能登だけでなく、全国の中山間地であればどこでも起きることではないだろうか。(※写真・下は、裏山のがけ崩れで倒壊した珠洲市の民家=撮影・2024年1月30日)

⇒9日(日)午後・金沢の天気 ゆき

今季で最強で最長の寒波が流れ込んで、気象庁はきのう夜、石川県に「顕著な大雪に関する情報」を出した。きょう夕方までの積雪は能登の七尾市で42㌢、奥能登の珠洲市で40㌢、金沢市で32㌢となっている。きのう能登半島の尖端、珠洲市をめぐった。気象庁と国土交通省は会見(3日)で、被災地では雪の重みによる建物の倒壊に注意が必要と呼びかけていたが、現地ではさらに難題もあるようだ。

今季で最強で最長の寒波が流れ込んで、気象庁はきのう夜、石川県に「顕著な大雪に関する情報」を出した。きょう夕方までの積雪は能登の七尾市で42㌢、奥能登の珠洲市で40㌢、金沢市で32㌢となっている。きのう能登半島の尖端、珠洲市をめぐった。気象庁と国土交通省は会見(3日)で、被災地では雪の重みによる建物の倒壊に注意が必要と呼びかけていたが、現地ではさらに難題もあるようだ。

高波に向かってゴジラが吠える、ような光景

珠洲市の海岸沿いの名勝「見附島」の近くある仮設住宅は入り口に布シートが張られていた=写真・上=。この仮設住宅を監修したのはあの世界的な建築設計士として知られる坂茂氏だ。布シートはおそらく出入り口が北向きであることから、冬場の強風を少しでも和らげるために張られたのではないかと憶測している。

珠洲市の海岸沿いの名勝「見附島」の近くある仮設住宅は入り口に布シートが張られていた=写真・上=。この仮設住宅を監修したのはあの世界的な建築設計士として知られる坂茂氏だ。布シートはおそらく出入り口が北向きであることから、冬場の強風を少しでも和らげるために張られたのではないかと憶測している。

仮設住宅から少し離れた場所に地震で全半壊となった住宅の公費解体が行われている。ただ、訪れたきのうは平日の午後2時半ごろだったが作業はストップしていた=写真・中=。同市では、作業中の事故を防ぐために雪の降る1月からの2月の間、雪に慣れていない地域から来ている県外の解体業者に対し、積雪時における作業の休止 を県構造物解体協会を通じて要請している。11月27日に解体現場で重機に接触した作業員が死亡する事故が起きたことなどから、作業現場の労働災害を防ぐ対策を進めている。作業の安全を最優先の課題としているようだ。しかし、40㌢もの積雪があると作業の再開は見通せないかもしれない。

を県構造物解体協会を通じて要請している。11月27日に解体現場で重機に接触した作業員が死亡する事故が起きたことなどから、作業現場の労働災害を防ぐ対策を進めている。作業の安全を最優先の課題としているようだ。しかし、40㌢もの積雪があると作業の再開は見通せないかもしれない。

その後、珠洲市の外浦方面に車を走らせた。視界全体が真っ白になって空間と地面との見分けがつかない、まさにホワイトアウトの現象が時々起きた。その都度、車をストップさせた。安全な場所を選んで停車するのだが、後ろや前から来た車に追突される危険性も抱えての停車だ。午後3時半ごろには、降り方が落ち着いてきた。

海岸を見ると、「ゴジラ岩」が見えた。同市馬緤町の沿岸にある奇形の岩だ。西の空に向かって今にも炎を吹き出しそうな姿は怪獣ゴジラに似ており、その名が付けられた。冬の高波に向かって、ゴジラが吠えているようにも見え、なかなかの絶景だった。このゴジラ岩は夏ごろになると沿岸から夕陽も見え、観光名所にもなっている。

海岸を見ると、「ゴジラ岩」が見えた。同市馬緤町の沿岸にある奇形の岩だ。西の空に向かって今にも炎を吹き出しそうな姿は怪獣ゴジラに似ており、その名が付けられた。冬の高波に向かって、ゴジラが吠えているようにも見え、なかなかの絶景だった。このゴジラ岩は夏ごろになると沿岸から夕陽も見え、観光名所にもなっている。

この近くで自身に問題が起きた。車の前輪が雪道のみぞにはまりスタック(立ち往生)となった。そこで、通りかかった車に手を振って止まってもらい、手助けをお願いした。計2台から4人の男性が降りてきて車を押してくれて、なんとかみぞから脱出することができた。お礼を述べると、「雪道ではお互い様ですよ」と2台はさりげなく去って行った。雪国の共助の心には感謝しかなかった。

⇒8日(土)夜・金沢の天気 くもり