★能登で地震、金沢でカミナリは止まず 「弁当忘れてもPCの雷対策忘れるな」

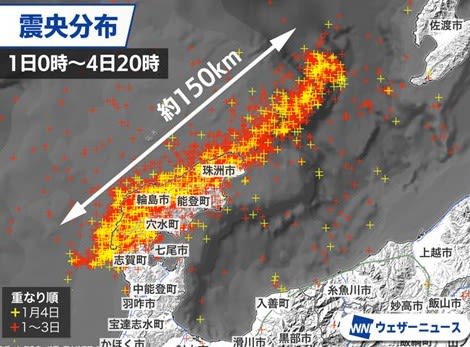

能登で地震が続いている。きのう(29日)午前9時前に震度3の揺れがあった。震源地は半島の北で深さ10㌔、マグニチュード3.6と推定されている。2ヵ月前の11月26日は半島の西方沖を震源とする震度5弱の地震があり、このときは深さ7㌔、マグニチュード6.6だった。このほかにも震度1や2の揺れが日に数度起きることもある。不気味に感じるのは、きのう、そして11月26日の地震、去年(2024年)元日の震度7、マグニチュード7.6の地震は震源地が異なることだ。一部の地震学者は「能登半島地震の余震活動が、震源近くの断層を刺激して地震を発生させている可能性もある」と指摘している。

素人の当て推量なのだが、元日の震源は半島北端の珠洲市だったが、このところの震源は半島を南下している。断層が断層を刺激して南下しているのか。このまま南下すると限りなく金沢に近づいてくる。金沢には「森本・富樫断層」がある=図=。国の地震調査研究推進本部の「主要活断層」によると、切迫度が最も高い「Sランク」の一つだ。断層は全長26㌔におよび、今後30年以内の地震発生確率が2%から8%とされる。金沢市の公式サイトに掲載されている「平成24年度(2012)被害想定調査結果」によると、この森本・富樫断層で金沢市内中心部に直下地震が起きた場合、マグニチュード 7.2、最大震度7と想定されている。あくまでも憶測だが、南下する揺れに連動するのか。金沢に住む一人としては不気味だ。

素人の当て推量なのだが、元日の震源は半島北端の珠洲市だったが、このところの震源は半島を南下している。断層が断層を刺激して南下しているのか。このまま南下すると限りなく金沢に近づいてくる。金沢には「森本・富樫断層」がある=図=。国の地震調査研究推進本部の「主要活断層」によると、切迫度が最も高い「Sランク」の一つだ。断層は全長26㌔におよび、今後30年以内の地震発生確率が2%から8%とされる。金沢市の公式サイトに掲載されている「平成24年度(2012)被害想定調査結果」によると、この森本・富樫断層で金沢市内中心部に直下地震が起きた場合、マグニチュード 7.2、最大震度7と想定されている。あくまでも憶測だが、南下する揺れに連動するのか。金沢に住む一人としては不気味だ。

話は地震から雷に移る。このところ雷が鳴り止まない。きのうも未明にかけて落雷が相次いだ。能登半島の中ほどにある志賀町役場の富来支所では 落雷のため館内の受電施設や電源ケーブルが破損したため、職員のパソコンや銀行のATMが使用できなくなるという状況が発生。支所では窓口業務などが出来なくなり業務停止とした(30日付・地元メディア各社の報道)。このニュースで「雷サージ」のことが頭をよぎった。雷が直接落ちなくても、近くで落ちた場合に瞬間的に電線を伝って高電圧の津波現象が起きることを指す。電源ケーブルを伝ってパソコンの機器内に侵入した場合、部品やデータを破壊することになる。役場のPCのデータは大丈夫だったのか。(※写真・下は、北陸電力公式サイト「雷情報」より)

落雷のため館内の受電施設や電源ケーブルが破損したため、職員のパソコンや銀行のATMが使用できなくなるという状況が発生。支所では窓口業務などが出来なくなり業務停止とした(30日付・地元メディア各社の報道)。このニュースで「雷サージ」のことが頭をよぎった。雷が直接落ちなくても、近くで落ちた場合に瞬間的に電線を伝って高電圧の津波現象が起きることを指す。電源ケーブルを伝ってパソコンの機器内に侵入した場合、部品やデータを破壊することになる。役場のPCのデータは大丈夫だったのか。(※写真・下は、北陸電力公式サイト「雷情報」より)

週間予報をチェックすると、石川県には2月4日から6日まで雷マークが出ている。何しろ金沢は「カミナリ銀座」だ。きょうも金沢で雷注意報が出ている。全国の都市で年間の雷日数が30年(1991-2020)平均でもっとも多く、45.1日ある(気象庁公式サイト「雷日数」)。雷マークがあるなしに関わらず、自身は外出するときにはPCの電源をコンセントから抜いて出かける。晴れていても急に雨雲になるのが金沢の天気だ。なので、昔から「弁当忘れても傘忘れるな」という金沢独特の言い伝えがある。現代風に言うと「弁当忘れてもPCの雷対策忘れるな」。

⇒30日(木)午後・金沢の天気 くもり時々ゆき

町には北陸電力の志賀原発の1号機・2号機=写真=があり、現在は2機とも停止中なのだが、現地の人たちにとっては揺れが起きるたびに気が気ではないだろう。

町には北陸電力の志賀原発の1号機・2号機=写真=があり、現在は2機とも停止中なのだが、現地の人たちにとっては揺れが起きるたびに気が気ではないだろう。 かれ、それぞれ向きや傾斜の異なる断層を次々と破壊しながら大きく成長していった様子が明らかになっている。また、研究論文「2024 年 Mw 7.5 能登半島地震における複雑な断層ネットワークと前駆的群発地震によって制御される複合的な破壊成長過程」(研究者代表:奥脇亮・筑波大学生命環境系助教、深畑幸俊・京都大学防災研究所附属地震災害研究センター教授)は、「長く静かに始まり、向きや傾斜の異なる断層を次々と破壊した」と表現している。

かれ、それぞれ向きや傾斜の異なる断層を次々と破壊しながら大きく成長していった様子が明らかになっている。また、研究論文「2024 年 Mw 7.5 能登半島地震における複雑な断層ネットワークと前駆的群発地震によって制御される複合的な破壊成長過程」(研究者代表:奥脇亮・筑波大学生命環境系助教、深畑幸俊・京都大学防災研究所附属地震災害研究センター教授)は、「長く静かに始まり、向きや傾斜の異なる断層を次々と破壊した」と表現している。 きょう(7日付)地元紙・北陸中日新聞が、「奥能登 相次ぐ熱中症搬送」の見出しで記事を掲載している。以下引用する。能登半島地震で大きな被害があった奥能登2市2町(輪島市、珠洲市、穴水町、能登町)で、7月に熱中症の疑いで24人が救急搬送された。24人のうち、住宅内で症状を訴えたのは9人。1人は仮設住宅にいた70代の男性でエアコンはあったが、使っていなかった。さらに、4人は住宅内のエアコンのない部屋にいた。ほか4人に関しては住宅内でどのような状況で熱中症に罹ったのかについて詳細は分かっていない。

きょう(7日付)地元紙・北陸中日新聞が、「奥能登 相次ぐ熱中症搬送」の見出しで記事を掲載している。以下引用する。能登半島地震で大きな被害があった奥能登2市2町(輪島市、珠洲市、穴水町、能登町)で、7月に熱中症の疑いで24人が救急搬送された。24人のうち、住宅内で症状を訴えたのは9人。1人は仮設住宅にいた70代の男性でエアコンはあったが、使っていなかった。さらに、4人は住宅内のエアコンのない部屋にいた。ほか4人に関しては住宅内でどのような状況で熱中症に罹ったのかについて詳細は分かっていない。 NHKの地震速報をチェックする。気象庁の観測によると、地震が起きたのは午後4時10分ごろで、震源地は能登地方で、地震の規模を示すマグニチュードは7.6と推定。この地震で能登半島の中ほどにある志賀町では震度7の激しい揺れを観測したほか、震度6強を七尾市と輪島市、珠洲市、穴水町で、震度6弱を中能登町と、能登町、新潟県長岡市で観測した。金沢は5強だった。去年5月5日に半島の尖端、珠洲市で震度6強があり、今回はさらに広範範囲で規模も大きな揺れとなった。緊急地震速報はその後、10数回も鳴り、金沢も震度3の揺れが何度か起きた。(※写真の上・下はNHKテレビ地震速報より)

NHKの地震速報をチェックする。気象庁の観測によると、地震が起きたのは午後4時10分ごろで、震源地は能登地方で、地震の規模を示すマグニチュードは7.6と推定。この地震で能登半島の中ほどにある志賀町では震度7の激しい揺れを観測したほか、震度6強を七尾市と輪島市、珠洲市、穴水町で、震度6弱を中能登町と、能登町、新潟県長岡市で観測した。金沢は5強だった。去年5月5日に半島の尖端、珠洲市で震度6強があり、今回はさらに広範範囲で規模も大きな揺れとなった。緊急地震速報はその後、10数回も鳴り、金沢も震度3の揺れが何度か起きた。(※写真の上・下はNHKテレビ地震速報より) そして、震度6強だった輪島市では大規模な火災が発生した。場所は観光名所でもある朝市通り近くだ。そして、大津波警報が発令された。能登の海岸の一部では5㍍の波、富山湾でも3㍍が発生し、漁船が波に飲まれて多く沈没していると海上保安庁の情報が流れていた。NHKの女性アナウンサーは強い口調で津波の警戒を呼び掛け、テレビ画面の右上には「大津波にげて!」「EVACUATE! にげて!」 と表示が出ている。

そして、震度6強だった輪島市では大規模な火災が発生した。場所は観光名所でもある朝市通り近くだ。そして、大津波警報が発令された。能登の海岸の一部では5㍍の波、富山湾でも3㍍が発生し、漁船が波に飲まれて多く沈没していると海上保安庁の情報が流れていた。NHKの女性アナウンサーは強い口調で津波の警戒を呼び掛け、テレビ画面の右上には「大津波にげて!」「EVACUATE! にげて!」 と表示が出ている。 積雪60㌢の記録的な大雪となった能登半島の輪島市では、雪による倒木で道路がふさがれ、一時220世帯余りが孤立状態となっていたが、きのう25日夕方にはすべて解消した。また、停電となっていた2200戸はほとんどが復旧したものの、80戸でまだ停電が続いている。

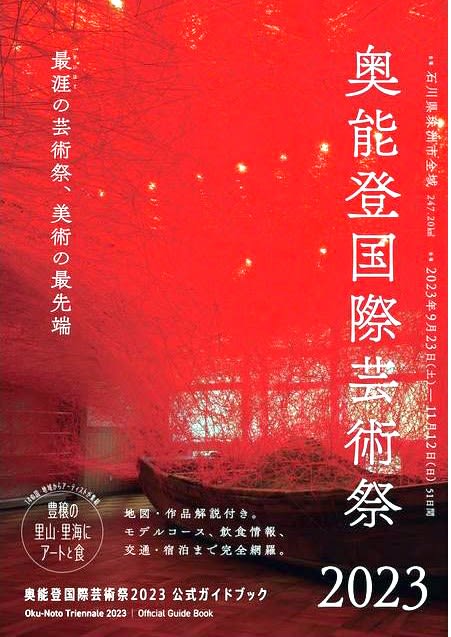

積雪60㌢の記録的な大雪となった能登半島の輪島市では、雪による倒木で道路がふさがれ、一時220世帯余りが孤立状態となっていたが、きのう25日夕方にはすべて解消した。また、停電となっていた2200戸はほとんどが復旧したものの、80戸でまだ停電が続いている。 きのう24日に日帰りで会場を何ヵ所か訪れた。奥能登国際芸術祭の公式ガイドブックの表紙=写真・上=を飾っているのが、ドイツ・ベルリン在住のアーティスト、塩田千春氏の作品『時を運ぶ船』。「奥能登国際芸術祭2017」に制作されたが、芸術祭と言えばこの作品を思い浮かべるほど、シンボルのような存在感のある作品だ。塩砂を運ぶ舟から噴き出すように赤いアクリルの毛糸が網状に張り巡らされた空間。赤い毛糸は毛細血管のようにも見え、まるで母体の子宮の中の胎盤のようでもある。

きのう24日に日帰りで会場を何ヵ所か訪れた。奥能登国際芸術祭の公式ガイドブックの表紙=写真・上=を飾っているのが、ドイツ・ベルリン在住のアーティスト、塩田千春氏の作品『時を運ぶ船』。「奥能登国際芸術祭2017」に制作されたが、芸術祭と言えばこの作品を思い浮かべるほど、シンボルのような存在感のある作品だ。塩砂を運ぶ舟から噴き出すように赤いアクリルの毛糸が網状に張り巡らされた空間。赤い毛糸は毛細血管のようにも見え、まるで母体の子宮の中の胎盤のようでもある。 ら塩づくりを命じられ、出征を免れた。戦争で多くの友が命を落とし、その浜士は「命ある限り塩田を守る」と決意する。戦後、珠洲では浜士はたった一人となったが伝統の製塩技法を守り抜き、その後の塩田復興に大きく貢献した。技と時を背負い生き抜いた浜士の人生ドラマに塩田氏の創作意欲が着火したのだという。それにしてもこの膨大な数のアクリルの毛糸には圧倒される。

ら塩づくりを命じられ、出征を免れた。戦争で多くの友が命を落とし、その浜士は「命ある限り塩田を守る」と決意する。戦後、珠洲では浜士はたった一人となったが伝統の製塩技法を守り抜き、その後の塩田復興に大きく貢献した。技と時を背負い生き抜いた浜士の人生ドラマに塩田氏の創作意欲が着火したのだという。それにしてもこの膨大な数のアクリルの毛糸には圧倒される。 石川県内の21の大学・短大などで構成する「大学コンソーシアム石川」のシティカレッジ授業(7月29日)で、泉谷氏の講義=写真・上=を聴講した。テーマは「さいはての地域経営」。その中で泉谷氏は芸術祭の開催意義について述べていた。

石川県内の21の大学・短大などで構成する「大学コンソーシアム石川」のシティカレッジ授業(7月29日)で、泉谷氏の講義=写真・上=を聴講した。テーマは「さいはての地域経営」。その中で泉谷氏は芸術祭の開催意義について述べていた。 とめぐりすると、同時に珠洲という土地柄も理解できる。これが移住を促すチャンスにもなっている。

とめぐりすると、同時に珠洲という土地柄も理解できる。これが移住を促すチャンスにもなっている。 今回の震災で同市では1人が亡くなり、30人余りが負傷、全壊28棟、半壊103棟、一部損壊564棟(5月30日時点・石川県調べ)など甚大な被害を被った。知人は発表会に参加していて、メールでロゴの制作者のことも述べていた。考案したのは金沢美術工芸大学の研究生の男性で22歳。実家が珠洲市で最も被害が大きかった正院町にあり、自宅の裏山が崩れて祖母が負傷したのだという。

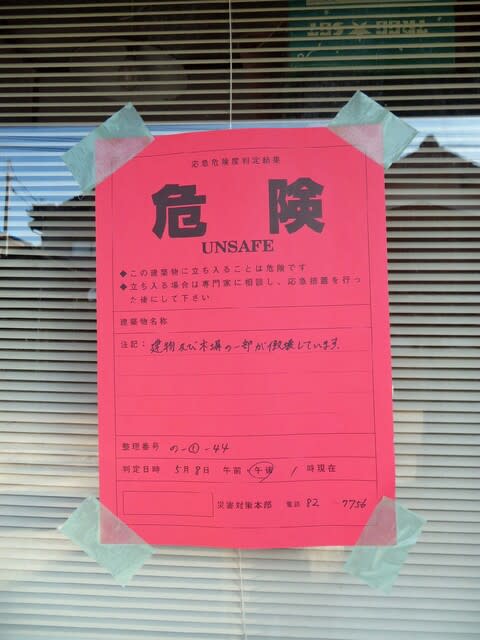

今回の震災で同市では1人が亡くなり、30人余りが負傷、全壊28棟、半壊103棟、一部損壊564棟(5月30日時点・石川県調べ)など甚大な被害を被った。知人は発表会に参加していて、メールでロゴの制作者のことも述べていた。考案したのは金沢美術工芸大学の研究生の男性で22歳。実家が珠洲市で最も被害が大きかった正院町にあり、自宅の裏山が崩れて祖母が負傷したのだという。 れた赤い紙があちらこちらの家や店舗の正面に貼られてあった。貼り紙をよく見ると、「応急危険度判定」とある。

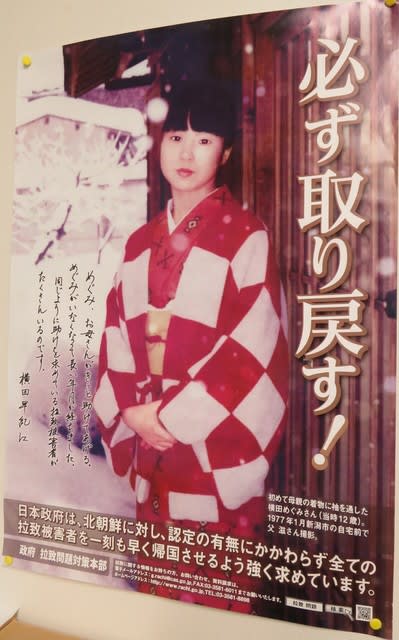

れた赤い紙があちらこちらの家や店舗の正面に貼られてあった。貼り紙をよく見ると、「応急危険度判定」とある。  このニュースで意外だったのは、家族会は今年の新しい活動方針に「親世代が存命のうちに被害者全員の帰国が実現するなら、政府が北朝鮮に人道支援を行うことに反対しない」と明記したことだった。家族会が北朝鮮への「支援」に踏み込んだのは初めてのことだ(同)。拉致問題から46年がたち、今も健在な親は横田めぐみさんの母親の早紀江さん87歳と、有本恵子さんの父親の明弘さん94歳の2人となり、家族会として焦燥感があるのかもしれない。

このニュースで意外だったのは、家族会は今年の新しい活動方針に「親世代が存命のうちに被害者全員の帰国が実現するなら、政府が北朝鮮に人道支援を行うことに反対しない」と明記したことだった。家族会が北朝鮮への「支援」に踏み込んだのは初めてのことだ(同)。拉致問題から46年がたち、今も健在な親は横田めぐみさんの母親の早紀江さん87歳と、有本恵子さんの父親の明弘さん94歳の2人となり、家族会として焦燥感があるのかもしれない。