★あの「イカキング」と「能登ワイン」のテロワール

FIFAワールドカップ・カタール大会で日本は決勝トーナメント一回戦で、日本はクロアチアと1-1で突入したPK戦の末に敗れ、8強入りはならなかった。強豪のドイツとスペインを破って決勝トーナメントに進出しており、「日本サッカー」を世界に印象付けたのではないだろうか。そして、敗れたものの選手たち、日本のサポーターはこみを拾い、さりげなく去った。「ジャパニーズ・スタンダード」「これが日本の文化か」と世界は称賛している。

前回の続き。農耕儀礼「田の神さま」の見学を終えて、せっかく奥能登に来たので、いっしょに訪れた仲間たち3人と新名所を巡った。近場の海岸沿いにある、あの「イカキング」を見に行った=写真・上=。スルメイカの巨大なモニュメントは日本海のスルメイカの水揚げ拠点である能登町小木にある。これまで国内だけでなく海外のテレビ番組でも繰り返し紹介 された効果もあり、観光交流センター「イカの駅つくモール」には去年4月設置からことし7月までに16万4千人が来場、うち45%の来場者がイカキングがお目当てだったことがアンケート調査で分かった(能登町役場公式サイト「 能登町イカキング効果算出プロジェクト報告資料」)。

された効果もあり、観光交流センター「イカの駅つくモール」には去年4月設置からことし7月までに16万4千人が来場、うち45%の来場者がイカキングがお目当てだったことがアンケート調査で分かった(能登町役場公式サイト「 能登町イカキング効果算出プロジェクト報告資料」)。

今回訪れたのは月曜日ということもあり、来場者は少なかったが、親子連れが楽しそうに眺めていた。また、グローバルメディアのBBCもニュースとして取り上げた効果か、インバウンド観光客も面白そうに撮影していた。欧米ではタコやイカはデビルフィッシュ(Devilfish)、「悪魔の魚」にたとえられ、巨大化したタコやイカと闘うアメリカ映 画もある。スルメイカの巨大モニュメントそのものが、欧米では「絵になる」のだろう。

画もある。スルメイカの巨大モニュメントそのものが、欧米では「絵になる」のだろう。

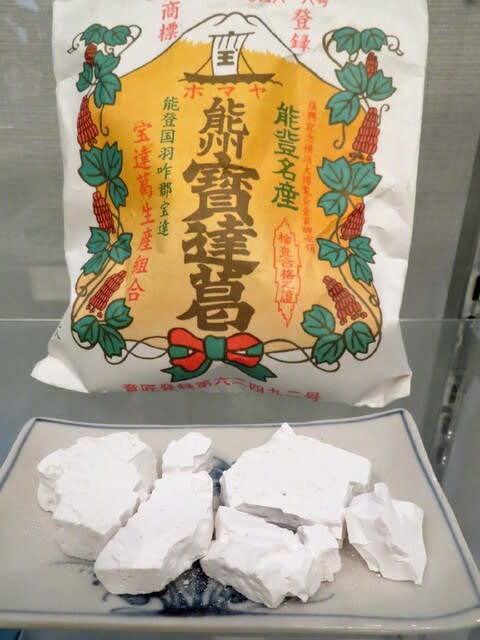

次に訪れたのは穴水町にある「能登ワイン」。2006年にワインづくり始め、ワイナリーを囲むようにブドウ畑が広がる。畑には白い殻がまかれている。この辺り一帯は赤土(酸性土壌)で、ブドウ畑に適さないと言われてきた。そこで、穴水湾で養殖されるカキの殻を天日干しにしてブドウ畑に入れることで土壌が中和され、ミネラルが豊富な水はけのよい畑となり、良質なブドウの栽培に成功している。まさに能登ワインの「テロワール」(産地特性)と言える。

白ワイン(シャルドネ)、赤ワイン(ヤマソービニオン)は国内のワインコンクールで何度も受賞している。また、最近では、8千年以上の長い歴史を持つワイン発祥の国、ジョージアの代表的な土着品種、サペラヴィの栽培に成功し、赤ワインを製品化している。ただ、温暖化のせいでシャルドネの栽培量が減少しているという。穴水湾のカキとシャルドネのワインがとても合うと人気だけに、現場も苦慮している。

白ワイン(シャルドネ)、赤ワイン(ヤマソービニオン)は国内のワインコンクールで何度も受賞している。また、最近では、8千年以上の長い歴史を持つワイン発祥の国、ジョージアの代表的な土着品種、サペラヴィの栽培に成功し、赤ワインを製品化している。ただ、温暖化のせいでシャルドネの栽培量が減少しているという。穴水湾のカキとシャルドネのワインがとても合うと人気だけに、現場も苦慮している。 次に訪れたのが七尾市能登島の「のとじま水族館」。この水族館では500種4万点を展示しているが、その9割が能登の海で定置網などで捕獲された生きもの。その中でスーパースターがジンベエザメ=写真・中=。小魚やプランクトンがエサで動きがゆったりしているので、人気がある。それにしても、この水族館ではプランクトンから海草、イルカ、そしてジンベエザメにいたるまで見学できる。まさに、海の生物多様性の博物館だ。

次に訪れたのが七尾市能登島の「のとじま水族館」。この水族館では500種4万点を展示しているが、その9割が能登の海で定置網などで捕獲された生きもの。その中でスーパースターがジンベエザメ=写真・中=。小魚やプランクトンがエサで動きがゆったりしているので、人気がある。それにしても、この水族館ではプランクトンから海草、イルカ、そしてジンベエザメにいたるまで見学できる。まさに、海の生物多様性の博物館だ。 して、この山はかつて加賀藩の金山だった。記録では天正12年(1584)に開山し、崩落事故が起きた寛永5年(1628)まで続いた。全国から鉱山開発や土木技師などのプロがこの地に集められ、「宝達集落」が形成された。

して、この山はかつて加賀藩の金山だった。記録では天正12年(1584)に開山し、崩落事故が起きた寛永5年(1628)まで続いた。全国から鉱山開発や土木技師などのプロがこの地に集められ、「宝達集落」が形成された。