★「群発」「深発」に見舞われる能登半島の揺れ

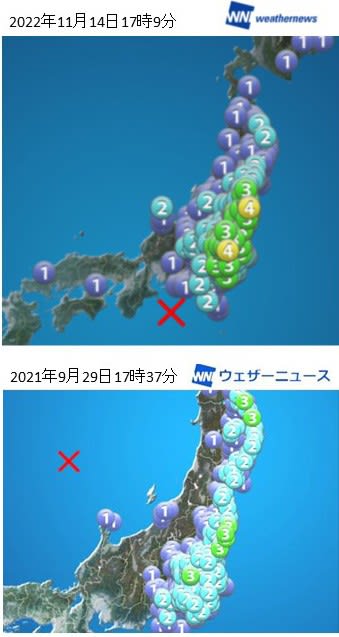

きのう14日午後5時9分に三重県南東沖で深発地震があった。震源の深さは約350㌔、地震の規模はマグニチュード6.1と推定されている。速報などを見て不思議だったのは、震央である東海地方では揺れず、遠く離れた福島県、茨城県で震度4を、そして 能登半島で震度2の揺れが観測されたことだった=写真・上、ウェザーニュースWeb版より=。メディア各社はこの現象を「異常震域」と伝えている。

能登半島で震度2の揺れが観測されたことだった=写真・上、ウェザーニュースWeb版より=。メディア各社はこの現象を「異常震域」と伝えている。

異常震域という言葉を初めて意識したのは2021年9月29日に能登半島沖を震源とした地震だった=写真・下、同=。午後5時37分ごろ、日本海中部で震源の深さ400㌔、マグニチュード6.1の地震があった。この地震で、北海道、青森、岩手、福島、茨城、埼玉の1道5県の太平洋側で震度3の揺れを観測した=写真・上、同=。このときの地震は大陸のユーラシアプレートに沈み込む太平洋プレートの内部深くで起きたとみられている。震源が深かったため、近くの能登半島よりも遠くの地域が大きく揺れる現象だった。

朝日新聞Web版(14日付)によると、今回の地震も沈み込む太平洋プレート内で発生した、震源が深い「深発地震」と呼ばれるタイプと考えられる。プレート内を揺れが伝わったため、プレートの沈み込み口に近い関東・東北地方を中心に揺れが観測された。一方、震源の真上にある「マントル」は軟らかく、プレート部分に比べて揺れが伝わりにくいため、三重県などでは人が感じる揺れはなかったとみられる。

まとめると、日本海中部が震源だった揺れは太平洋プレートの沈み込みの深さが約400㌔、今回の三重沖は350㌔だった。プレート内部は振動が伝わりやすいので、震源地よりむしろ、プレートの入り口の方が揺れる。つまり、関東・東北地方の揺れが顕著となった。

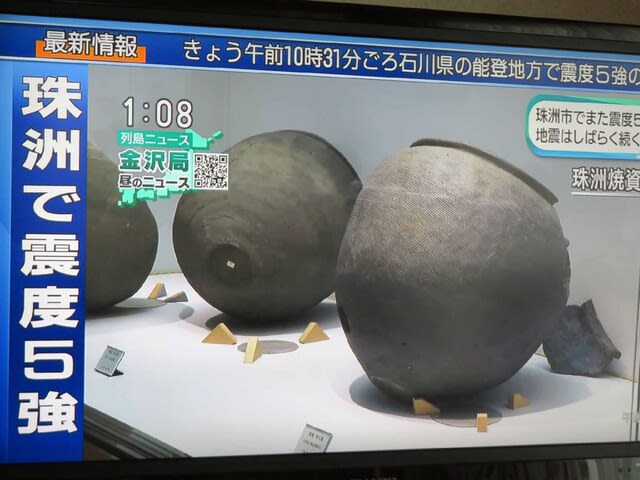

そしてきのう午後10時28分、能登半島の尖端付近が揺れ、珠洲市で震度4を観測した。震源の深さ約10㌔、マグニチュード4.2だった。半島の尖端は2020年12月ごろから揺れが続く群発地震に見舞われていて、震度1以上の地震はことし164回目となる。同市ではことし6月19日に震度6弱、同20日には震度5強の揺れがあった。一連の群発地震は、地下にある水などの流体の動きが原因で、太平洋プレートとの関係は別と専門家は指摘している(15日付・北陸中日新聞)。

そしてきのう午後10時28分、能登半島の尖端付近が揺れ、珠洲市で震度4を観測した。震源の深さ約10㌔、マグニチュード4.2だった。半島の尖端は2020年12月ごろから揺れが続く群発地震に見舞われていて、震度1以上の地震はことし164回目となる。同市ではことし6月19日に震度6弱、同20日には震度5強の揺れがあった。一連の群発地震は、地下にある水などの流体の動きが原因で、太平洋プレートとの関係は別と専門家は指摘している(15日付・北陸中日新聞)。

能登半島の尖端は、地下の流体で揺れる「群発地震」、さらに太平洋プレートでも揺れる「深発地震」が続いている。理不尽にくらっているダブルパンチのようで、痛々しい。

⇒15日(火)午前・金沢の天気 くもり時々はれ

珠洲焼の古陶の多くは民家の土蔵に眠っている。家宝として、大切に保管されている。多くはしっかりとした棚の下段に並べられている。上段に置くと、誤って手が触れて落ちる可能性があるのであえて下段に置いている。ところが、震度6弱、震度5強と連続すると棚から転がり落ちる。それは、珠洲焼資料館を見れば一目瞭然だ。底に固定する下支えを入れたとしても、ヨコ揺れタテ揺れには耐えられないのだろう。民家の蔵の中では相当数の作品が被害を受けていることは想像に難くない。

珠洲焼の古陶の多くは民家の土蔵に眠っている。家宝として、大切に保管されている。多くはしっかりとした棚の下段に並べられている。上段に置くと、誤って手が触れて落ちる可能性があるのであえて下段に置いている。ところが、震度6弱、震度5強と連続すると棚から転がり落ちる。それは、珠洲焼資料館を見れば一目瞭然だ。底に固定する下支えを入れたとしても、ヨコ揺れタテ揺れには耐えられないのだろう。民家の蔵の中では相当数の作品が被害を受けていることは想像に難くない。 珠洲焼の魅力に見入ったのは、2007年暮れごろだった。珠洲市のあるお宅に招かれ座敷に上がると、現代作家の手による珠洲焼の花入れに一輪の寒ツバキが活けてあった。黒い器と赤い花のコントラスに存在感があり、しばし、見とれてしまった=写真・中=。そういえば、玄関にもさりげなく珠洲焼の一輪挿しがあった。「お宅にお茶やお花を嗜(たしな)まれる方がいらっしゃるのですか」と無礼を承知で尋ねると、「いやおりません。先代からこんな感じで自己流で活けております」と主(あるじ)は笑った。

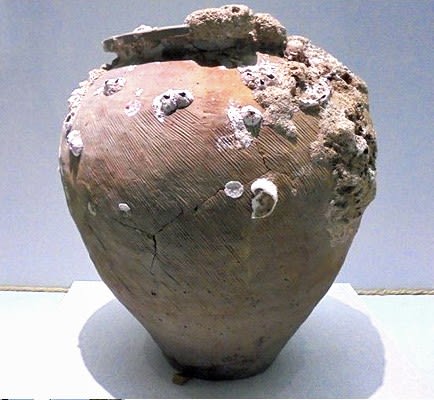

珠洲焼の魅力に見入ったのは、2007年暮れごろだった。珠洲市のあるお宅に招かれ座敷に上がると、現代作家の手による珠洲焼の花入れに一輪の寒ツバキが活けてあった。黒い器と赤い花のコントラスに存在感があり、しばし、見とれてしまった=写真・中=。そういえば、玄関にもさりげなく珠洲焼の一輪挿しがあった。「お宅にお茶やお花を嗜(たしな)まれる方がいらっしゃるのですか」と無礼を承知で尋ねると、「いやおりません。先代からこんな感じで自己流で活けております」と主(あるじ)は笑った。 っしりとした能登の家構えに合う。中でも、主が大切にしていると語っていたのは、「海揚がり」の壺だった。珠洲は室町時代にかけて中世日本を代表する焼き物の産地だったが、各地へ船で運ぶ際に船が難破。海底に眠っていた壺やかめが漁船の底引き網に引っ掛かり、古陶として揚がってくることがある。壺にへばりついた貝類がそのままになっていて、時空を超えた作品に仕上がっている。この家の主は、先祖が明治時代に引き揚げた家宝だと、うれしそうに話していたのを覚えている。

っしりとした能登の家構えに合う。中でも、主が大切にしていると語っていたのは、「海揚がり」の壺だった。珠洲は室町時代にかけて中世日本を代表する焼き物の産地だったが、各地へ船で運ぶ際に船が難破。海底に眠っていた壺やかめが漁船の底引き網に引っ掛かり、古陶として揚がってくることがある。壺にへばりついた貝類がそのままになっていて、時空を超えた作品に仕上がっている。この家の主は、先祖が明治時代に引き揚げた家宝だと、うれしそうに話していたのを覚えている。