☆6・3緊急地震速報 震源2つほぼ同時で「ごちゃまぜ」予測に

今月3日朝に能登半島で起きた震度5強で鳴り響いた緊急地震速報は東北から関東、近畿地方にかけて広範囲に出されていたので、「巨大地震が来る」と身構えた。金沢では震度3だった。まもなくして、気象庁は会見で、地震の規模を示すマグニチュードが実際の揺れより大きな予測を出したことに訂正を入れていた。あれから1週間、気象庁はきのう(10日)の記者発表の中で、その経緯を説明した。以下、記者発表の内容を引用する。

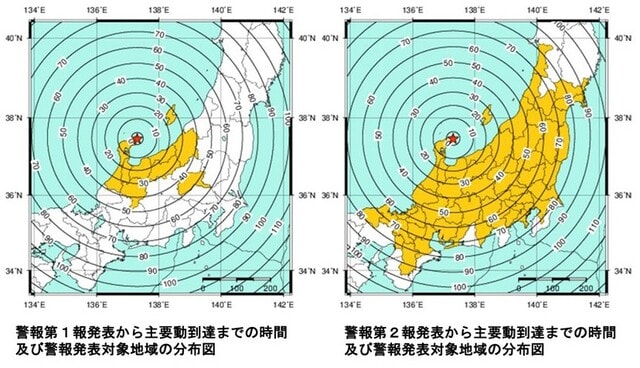

3日朝に26都府県に出された緊急地震速報は「マグニチュード7.4、震度4以上」の予測だった。だが、実際のマグニチュードは6.0で、震度5強の揺れが能登半島の輪島市、珠洲市、震度5弱が能登町、震度4が能登半島の七尾市、穴水町、新潟県の上越市、長岡市、柏崎市などであり、震度4以上の 地域は限定的だった。そして、緊急地震速報が出されていた東北から関東、近畿地方では震度1から2程度の揺れが多かった。(※図は、左が6月3日朝に出された緊急地震速報の第1報エリア、右が第2報エリア=6月10日付・気象庁公式サイト「地震活動及び火山活動について」資料より)

地域は限定的だった。そして、緊急地震速報が出されていた東北から関東、近畿地方では震度1から2程度の揺れが多かった。(※図は、左が6月3日朝に出された緊急地震速報の第1報エリア、右が第2報エリア=6月10日付・気象庁公式サイト「地震活動及び火山活動について」資料より)

マグニチュードは1大きくなると地震のエネルギーが32倍大きくなるといわれている。では、なぜ気象庁は今回、「6.0」と「7.4」を間違えたのか。気象庁の発表によると、震源の能登で近接した場所で1秒以内に2回の地震が起きたのが原因だと説明している。地震波を分析した結果では、3日午前6時31分39.6秒と31分40.3秒の2回、地震が起きていた。震源はいずれも半島の先端付近で2㌔の近さだった。1回目のマグニチュードは不明、2回目が6.0だった。実際の揺れは2回目の地震が引き起こしたとみられる。

気象庁は、およそ1秒の間にほとんど同じ場所で2つの地震が発生したことなどにより、実際の震源よりも南東に20㌔ずれた富山湾が震源と推定された説明。さらに、地震波には、早く伝わる弱い揺れの初期微動(P波)と、ゆっくり伝わる強い揺れの主要動(S波)の2種類の波があるが、震源の推定がずれた影響で強いS波の観測データを弱いP波として計算が行われ、実際のマグニチュードよりも過大に推計された、と分析している。

つまり、1回目の地震のP波を地震システムが解析中に2回目の地震のP波、そしてまもなく1回目のS波が届いた。すると、システムは同一の地震によるP波と誤認して、過大な予測を出した。2つの震源地が近く、ほぼ同時だったので「ごちゃまぜ予測」となった、ということだろうか。

⇒11日(火)夜・金沢の天気 はれ

壊した。知り合いは若手で、輪島塗の復興を目指して奮闘している。

壊した。知り合いは若手で、輪島塗の復興を目指して奮闘している。 気象庁によると、震度1以上の揺れを観測した地震は16日午前4時までに1400回以上になる。能登地方やその周辺を震源とする地震は徐々に減少しているものの、地震活動が活発な状態が続いている。気象庁が今後2、3週間は震度5強程度か、それ以上の揺れに注意が必要と呼びかけていた矢先に先ほどの震度5の揺れが起きた。

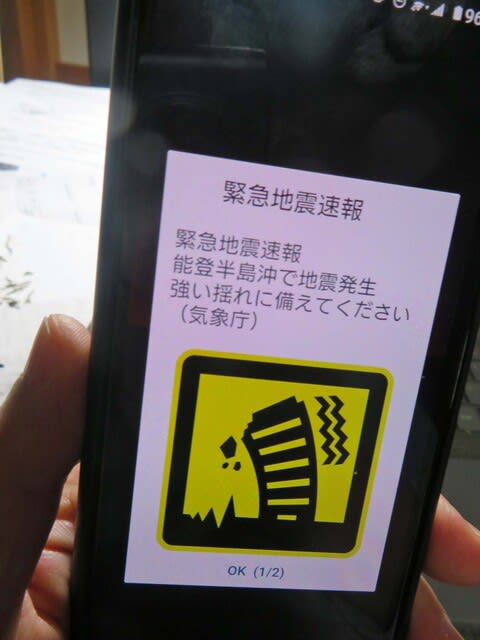

気象庁によると、震度1以上の揺れを観測した地震は16日午前4時までに1400回以上になる。能登地方やその周辺を震源とする地震は徐々に減少しているものの、地震活動が活発な状態が続いている。気象庁が今後2、3週間は震度5強程度か、それ以上の揺れに注意が必要と呼びかけていた矢先に先ほどの震度5の揺れが起きた。 NHKの地震速報をチェックする。気象庁の観測によると、地震が起きたのは午後4時10分ごろで、震源地は能登地方で、地震の規模を示すマグニチュードは7.6と推定。この地震で能登半島の中ほどにある志賀町では震度7の激しい揺れを観測したほか、震度6強を七尾市と輪島市、珠洲市、穴水町で、震度6弱を中能登町と、能登町、新潟県長岡市で観測した。金沢は5強だった。去年5月5日に半島の尖端、珠洲市で震度6強があり、今回はさらに広範範囲で規模も大きな揺れとなった。緊急地震速報はその後、10数回も鳴り、金沢も震度3の揺れが何度か起きた。(※写真の上・下はNHKテレビ地震速報より)

NHKの地震速報をチェックする。気象庁の観測によると、地震が起きたのは午後4時10分ごろで、震源地は能登地方で、地震の規模を示すマグニチュードは7.6と推定。この地震で能登半島の中ほどにある志賀町では震度7の激しい揺れを観測したほか、震度6強を七尾市と輪島市、珠洲市、穴水町で、震度6弱を中能登町と、能登町、新潟県長岡市で観測した。金沢は5強だった。去年5月5日に半島の尖端、珠洲市で震度6強があり、今回はさらに広範範囲で規模も大きな揺れとなった。緊急地震速報はその後、10数回も鳴り、金沢も震度3の揺れが何度か起きた。(※写真の上・下はNHKテレビ地震速報より) そして、震度6強だった輪島市では大規模な火災が発生した。場所は観光名所でもある朝市通り近くだ。そして、大津波警報が発令された。能登の海岸の一部では5㍍の波、富山湾でも3㍍が発生し、漁船が波に飲まれて多く沈没していると海上保安庁の情報が流れていた。NHKの女性アナウンサーは強い口調で津波の警戒を呼び掛け、テレビ画面の右上には「大津波にげて!」「EVACUATE! にげて!」 と表示が出ている。

そして、震度6強だった輪島市では大規模な火災が発生した。場所は観光名所でもある朝市通り近くだ。そして、大津波警報が発令された。能登の海岸の一部では5㍍の波、富山湾でも3㍍が発生し、漁船が波に飲まれて多く沈没していると海上保安庁の情報が流れていた。NHKの女性アナウンサーは強い口調で津波の警戒を呼び掛け、テレビ画面の右上には「大津波にげて!」「EVACUATE! にげて!」 と表示が出ている。 テレビをつけNHK総合を視ると、能登半島の尖端にある珠洲市でマグニチュード6.3(※後に6.5に修正された)、震度6強の地震だった=震度図=。午後5時現在、同市の総合病院にはけが人13人が運ばれ、うち1人が死亡した。能登半島での震度6強は2007年3月25日以来だ。このときはマグニチュード6.9の揺れで、輪島市や七尾市、輪島市、穴水町で家屋2400棟余りが全半壊し、死者1人、重軽傷者は330人だった。

テレビをつけNHK総合を視ると、能登半島の尖端にある珠洲市でマグニチュード6.3(※後に6.5に修正された)、震度6強の地震だった=震度図=。午後5時現在、同市の総合病院にはけが人13人が運ばれ、うち1人が死亡した。能登半島での震度6強は2007年3月25日以来だ。このときはマグニチュード6.9の揺れで、輪島市や七尾市、輪島市、穴水町で家屋2400棟余りが全半壊し、死者1人、重軽傷者は330人だった。 入って、珠洲市付近で観測された震度1以上の揺れはきのう4日までに49回を数えていた。(※写真は、去年6月20日午前10時31分の震度5強の揺れで、珠洲市の観光名所である見附島の側面の一部が土煙を上げて崩れる様子)

入って、珠洲市付近で観測された震度1以上の揺れはきのう4日までに49回を数えていた。(※写真は、去年6月20日午前10時31分の震度5強の揺れで、珠洲市の観光名所である見附島の側面の一部が土煙を上げて崩れる様子)