★処理水放出めぐる中国の動き 福沢諭吉ならどう語る

やはりあのシーンが印象的だ。夏の全国高校野球で慶応高校が、連覇を目指した仙台育英高校に8対2で勝って、107年ぶりに優勝を果たした。テレビの生中継を視聴していたが、慶応大学のOB・OGがいっしょになってスクラムを組んで応援歌『若き血』を歌う、あの応援ぶりは今でも耳目に焼きついている。OBの一人なのでそう思うのかもしれないが。

甲子園で決勝を観戦した大学時代の友人からSMSメールが届いた。「ひさしぶりに若き血を歌って、盛り上がった。これも福沢センセイのおかげ、引退を前に福業ですな」と。後半の「引退」と「福業」という文字が気になって、何度かメールを交わした。

福沢センセイは慶応の創設者である福沢諭吉のこと。引退の意味は、2024年度から1万円札のデザインが福沢諭吉から渋沢栄一になるとのことのようだ。そして、「福業」とは神業をもじったもので、福沢諭吉のオーラがこの決勝戦にはあふれていたとの意味を込めていた。

福沢センセイは慶応の創設者である福沢諭吉のこと。引退の意味は、2024年度から1万円札のデザインが福沢諭吉から渋沢栄一になるとのことのようだ。そして、「福業」とは神業をもじったもので、福沢諭吉のオーラがこの決勝戦にはあふれていたとの意味を込めていた。

なるほど。1984年に1万円札のデザインが聖徳太子から福沢諭吉になったので、40年を経て来年「引退」だ。引退前に大正時代の第2回大会以来、107年ぶり2回目の優勝に導いてくれたという、少々スピリチュアルなスト-リーだ。

話は変えて、では、もし福沢センセイが生きておられたら、このニュースについてどう語るだろうか。東京電力福島第1原発の処理水の放出をめぐり、中国で抗議や嫌がらせが相次いでいる一連の動きだ。もともと福沢諭吉は隣国に対する憤りの念を持っていた。主宰する日刊紙「時事新報」(明治18年3月16日付)の1面社説にこう記した。「我れは心に於て亜細亜東方の悪友を謝絶するものなり」と。

社説は福沢の「脱亜論」で知られる。福沢の執筆の背景は、当時の清国、李氏朝鮮は近代化を拒否して儒教などの旧態依然とした体制に固執していた。そこで福沢は政治的な縁切り(国交断絶)ではなく、「謝絶」と表現した。要求には謝りつつ応じない、と。当時の福沢の気持ちが現代にも通じるのではないか。そして、福沢センセイは「中国は昔も今も変わりませんな。放っておきなさい」と苦笑いするかもしれない。

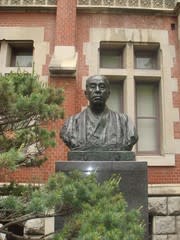

(※写真は、慶応義塾大学三田キャンパスの福沢諭吉像)

⇒28日(月)午前・金沢の天気 はれ

することを明らかにした(12月29日付・NHKニュースWeb版)。ことし6月、中国政府への批判を続けてきた香港の新聞「蘋果日報(アップル・デイリー)」の紙面の主筆や中国問題を担当する論説委員も逮捕され、発行停止に追い込まれている。

することを明らかにした(12月29日付・NHKニュースWeb版)。ことし6月、中国政府への批判を続けてきた香港の新聞「蘋果日報(アップル・デイリー)」の紙面の主筆や中国問題を担当する論説委員も逮捕され、発行停止に追い込まれている。 ない、あるいはすで横行しているかもしれない。新聞・テレビのメディア各社は新紙幣の印刷が今月1日から国立印刷局で始まったと報じている。(※写真は、国立印刷局東京工場で1日に行われた新一万円札の印刷開始式の模様=国立印刷局公式ホームページより)

ない、あるいはすで横行しているかもしれない。新聞・テレビのメディア各社は新紙幣の印刷が今月1日から国立印刷局で始まったと報じている。(※写真は、国立印刷局東京工場で1日に行われた新一万円札の印刷開始式の模様=国立印刷局公式ホームページより)