★「禁酒の村」の物語

「質素倹約」という少々古くさいイメージの言葉がある。ムダな消費を控えてコツコツと金をため込むと解釈しがちなのだが、これを単にため込むのではなく投資に回すというふうに考えれば、実に合理的で先駆的な言葉のようにも思える。この質素倹約を村を挙げて実践したムラが石川県にある。いまでも「禁酒の村」として伝えられる。

津幡町河合谷(かわいだに)地区は石川県と富山県の県境沿いの山間地にある。「禁酒の村」はこれまで話には何度も聞いていたが、先日、初めて現地を訪れた。かつては河合谷村として独立村だった。その村長から村ぐるみの禁酒の提唱があったのは大正15年(1926)1月28日のことだった。以下、説明書き「河合谷村【禁酒】の碑 由来」から。

津幡町河合谷(かわいだに)地区は石川県と富山県の県境沿いの山間地にある。「禁酒の村」はこれまで話には何度も聞いていたが、先日、初めて現地を訪れた。かつては河合谷村として独立村だった。その村長から村ぐるみの禁酒の提唱があったのは大正15年(1926)1月28日のことだった。以下、説明書き「河合谷村【禁酒】の碑 由来」から。

当時、明治8年(1875)に開校した村の小学校は老朽化していた。そこで、全面的な建て替え費用として当時の金で4万5215円の資金が必要となり、村長は「自治改良委員会」に諮った。自治改良委員会は公選の委員と有識者らで構成する合議制の執行機関のこと。積立金2000円と基本財産3000円の計5000円を差し引いて、不足分の4万円余りをどう工面するか。村長が提案したのは禁酒による資金の捻出だった。

議論は白熱した。「酒を薬として愛飲している者もいる」「祭礼や地鎮祭、婚礼のなどの儀式で酒を禁止にするのは不可能だ」などの反対意見が上がった。最終的には「学校の建て替えは急がねばならない。こうした非常時にこそ禁酒は村民の同意を得られる」と全会一致で決議した。

当時の4万円余りとは現在に換算するとどのくらいか。大正末期の大卒サラリーマンの初任給(月給)は50-60円というデータがある。現在だと22万円5千円。単純に当時を55円と計算すると、現在はざっと4090倍に相当する。雑ぱくな計算だが、当時の4万円は現在の1億6360万円相当となる。これを298戸・住民1576人の村で賄うのである。

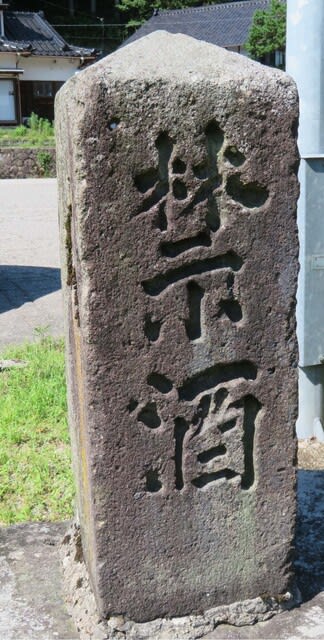

5年間は禁酒して倹約、ためたお金を小学校の建て替え費に充当するという村挙げての取り組みだった。子どもたちの教育という投資のために、禁酒運動はその年の4月1日から始まった。「全村民は酒を飲んだつもりで毎日最低5銭以上を貯金する」という「つもり貯金」を実施した。家々に禁酒規約が配られ、村内では酒を飲まない、客にも出さない、酒類の販売も禁止、と徹底した。説明書きに記述はないが、おそらく経費の分担は、資産状況によって分担金がランク付けされる「万雑割(まんぞうわり)」だったのだろう。そして、村の入り口の川の橋のたもとには「禁酒」の石碑=写真=が設置された。

その年の7月に小学校の建て替え工事は完了したが、ちょっとした異変が起きた。新聞社がこの「禁酒の村」を報じると、全国で初めての禁酒の村として注目されるようになった。村には全国から激励文や視察の訪問が相次ぐようになった。すると、禁酒はムラの誇りにもなり、5年の償還を終えても、そのまま継続して、昭和20年8月の敗戦まで続いた。その後、河合谷村は昭和29年(1954)5月に津幡町に編入される。

禁酒はその後、伝説となった。もし、現在でも河合谷地区で続けられていれば、「禁酒のムラ」として世界から注目されていたかもしれない。小学校はその後、昭和46年(1971)に移転し、過疎化による児童数の減少で平成20年(2008)に閉校となった。学校創立から133年の歴史に幕を閉じた。

⇒27日(木)夜・金沢の天気 はれ

「菊のカーテン」も気になる。秋篠宮家の長女の眞子さまと婚約内定中の小室圭氏が4月8日に、実母と元婚約者男性の金銭トラブルについて記したA4用紙28枚の文書を発表した。「切実に名誉の問題」とする文面だったが、4日後の12日に小室氏の代理人弁護士は報道陣に金銭問題について、小室氏側が解決金を渡す意向があるとの方針転換を明らかにした。国民の関心はさらに高まり、70日余りも経過しているものの、「開かれた皇室」からの反応は何も見えても聞こえてもこない。静かにカーテンは閉まったままだ。

「菊のカーテン」も気になる。秋篠宮家の長女の眞子さまと婚約内定中の小室圭氏が4月8日に、実母と元婚約者男性の金銭トラブルについて記したA4用紙28枚の文書を発表した。「切実に名誉の問題」とする文面だったが、4日後の12日に小室氏の代理人弁護士は報道陣に金銭問題について、小室氏側が解決金を渡す意向があるとの方針転換を明らかにした。国民の関心はさらに高まり、70日余りも経過しているものの、「開かれた皇室」からの反応は何も見えても聞こえてもこない。静かにカーテンは閉まったままだ。