☆ユネスコ世界ジオパーク「白山手取川」から学ぶこと

前回のブログの続き。ユネスコが定める世界ジオパークに、石川県白山市の「白山手取川ジオパーク」が認定される見通しだ。日本ジオパーク委員会公式サイト(2022年12月16日付)によると、専門家によるユネスコ世界ジオパーク・カウンシル セッション(評議会)で審査され、白山手取川ジオパークを世界ジオパークに認定することを勧告することが決まった。ことし5月10日にパリで開催される第216回ユネスコ執行委員会で承認され、世界ジオパークの認定が決定する。

白山は北陸3県ほか岐阜県にまたがる標高2702㍍の活火山であり=写真・上=、富士山、立山と並んで「日本三名山」あるは「三霊山」と古より称される。奈良時代には禅定道(ぜんじょうどう)と呼ばれた登山ルートが開拓され、山岳信仰のメッカでもあった。その白山を源流とする手取川は加賀平野を流れ、日本海に注ぎこむ。40万年前から火山活動が始まったとされる白山による噴出物によって大地がつくられ、その大地を手取川が削り、峡谷や扇状地、平野が形成されてきた。国内の世界ジオパークは、洞爺湖有珠山、アポイ岳、糸魚川、伊豆半島、山陰海岸、隠岐諸島、室戸、阿蘇、島原半島の9地域があり、白山手取川の認定が正式に決まれば10番目となる。

白山は北陸3県ほか岐阜県にまたがる標高2702㍍の活火山であり=写真・上=、富士山、立山と並んで「日本三名山」あるは「三霊山」と古より称される。奈良時代には禅定道(ぜんじょうどう)と呼ばれた登山ルートが開拓され、山岳信仰のメッカでもあった。その白山を源流とする手取川は加賀平野を流れ、日本海に注ぎこむ。40万年前から火山活動が始まったとされる白山による噴出物によって大地がつくられ、その大地を手取川が削り、峡谷や扇状地、平野が形成されてきた。国内の世界ジオパークは、洞爺湖有珠山、アポイ岳、糸魚川、伊豆半島、山陰海岸、隠岐諸島、室戸、阿蘇、島原半島の9地域があり、白山手取川の認定が正式に決まれば10番目となる。

白山と手取川が世界ジオパークの国際評価を受けると、ジオパーク愛好家やインバウンド観光客が世界から続々と集まってきて、大地を楽しみ学ぶジオツアーも盛んになるだろう。地元メディアの報道によると、白山市は当初予算案に国際セミナーの開催やツアー会社との連携など関連費3460万円を盛り込んでいる。

観光もさることながら学びも積極的に入れてはどうだろうか。手取川は加賀平野の水田を潤してきた=写真・下、石川県庁公式サイト「くらし・教育・環境」手取川扇状地より=。一方で、「暴れ川」の歴史があり、いまも自治体のハザードマップでは下流域は赤く染まっている。昭和9年(1934)7月11日の大水害は、いまでも語り継がれている。白山の雪解け水に加え、1日の雨量352㍉という記録的な豪雨に見舞われた。「百万貫岩」と地元で称される推定4800㌧もの巨大な岩が鉄砲水で流され、また流域の死者・行方不明者も110人余りと記録されている。

観光もさることながら学びも積極的に入れてはどうだろうか。手取川は加賀平野の水田を潤してきた=写真・下、石川県庁公式サイト「くらし・教育・環境」手取川扇状地より=。一方で、「暴れ川」の歴史があり、いまも自治体のハザードマップでは下流域は赤く染まっている。昭和9年(1934)7月11日の大水害は、いまでも語り継がれている。白山の雪解け水に加え、1日の雨量352㍉という記録的な豪雨に見舞われた。「百万貫岩」と地元で称される推定4800㌧もの巨大な岩が鉄砲水で流され、また流域の死者・行方不明者も110人余りと記録されている。

この流域では治水対策は永遠のテーマでもある。ジオパークの学びとして、リスクの視点から「7・11」の事例を紹介し、地域の人々が長年積み上げてきた水害対策の試みについて説明することで、白山手取川ジオパークの価値がさらに高まるかもしれない。

⇒17日(金)夜・金沢の天気 くもり

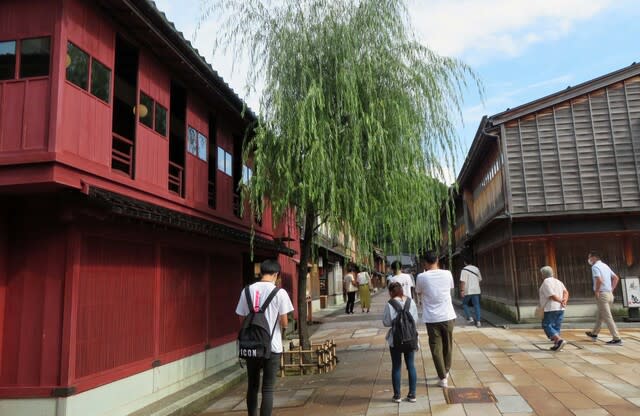

東山の駐車場に車を入れて、街並みを歩くとにぎわいが戻りつつあると感じた。平日の午後だったが、観光客でそこそこにぎわっていた=写真・上=。東山かいわいを歩くと見かける光景だが、芸子さんが通りに姿を現すと、観光客が寄ってきて「写真撮らせていただけませんか」と芸子さんとツーショットをスマホで撮影する、このかいわいらしい風景も戻っていた。

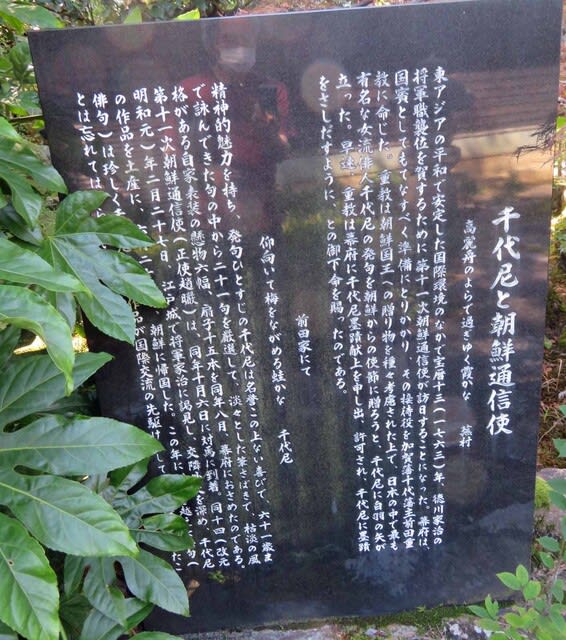

東山の駐車場に車を入れて、街並みを歩くとにぎわいが戻りつつあると感じた。平日の午後だったが、観光客でそこそこにぎわっていた=写真・上=。東山かいわいを歩くと見かける光景だが、芸子さんが通りに姿を現すと、観光客が寄ってきて「写真撮らせていただけませんか」と芸子さんとツーショットをスマホで撮影する、このかいわいらしい風景も戻っていた。 もらひ水」の句で知られ、生まれが現在の白山市松任(まっとう)地区だった。千代女は松尾芭蕉の弟子にその才能を認められ、頭角を現した。

もらひ水」の句で知られ、生まれが現在の白山市松任(まっとう)地区だった。千代女は松尾芭蕉の弟子にその才能を認められ、頭角を現した。