★「ほったらかしの柿」を求めてクマやサルが出没する頃

金沢地方気象台はきょう8日、石川・岐阜両県などにまたがる白山(2702㍍)で初冠雪を観測したと発表した。白山は平年より13日、昨年より17日早かった。例年10月に入ると、クマの出没が多くなる。金沢市内だけでも、今月に入って2回、9月以降で11回の目撃情報などが寄せられている。

金沢市公式サイト「ツキノワグマ目撃痕跡情報」によると、直近で今月6日午前6時ごろ、同市末町にクマ1頭が出没。やぶに入っていくのが目撃された。近くには小学校や中 学校、高校、大学があり、朝の登校時間だっただけに注意が呼びかけられた。

学校、高校、大学があり、朝の登校時間だっただけに注意が呼びかけられた。

ふだんは山奥にいるクマが人里に降りてくるのは、ドングリなどのエサ不足が主な原因とされる。とくに冬眠前になるとクマも必死にエサを探し求めて人里に降りてくる。ことし石川県自然環境課が8月中旬から9月上旬にかけて実施した「ツキノワグマのエサ資源調査」では、ブナ科植物(ブナ・ミズナラ・コナラ)は加賀地方の一部地域で「凶作」ではあるものの、全体として「並作」としている。「大凶作」や「凶作」が多かった去年に比べると、ことしはクマの出没回数は減るかもしれない。

山から人里に下りてくるのはクマだけではない。金沢の住宅街にサル、イノシシ、シカが頻繁に出没するようになった。こうした野生動物は本来、奥山と呼ばれる山の高地で生息している。ところが、エサ不足に加え、中山間地(里山)が荒れ放題になって、野生動物が奥山と里山の領域の見分けがつかずに人里や住宅街に迷い込んでくる、とも言われている。あるいは、野生動物が人を恐れなくなっている、との見方もある。

その事例として知られるのが実りの秋の柿だ。クマやサルは柿が大好物だ。一度食べたら、また翌年も同じところに柿を食べにくると言われる。かつて里山や人里には柿が栽培され人々は食した。ところが、里山に人が少なくなり柿の実をもぎ取る人がいなくなった。そんな「ほったらかしの柿」をクマやサルが柿の木に登って食べに来るようになった。

金沢市の近郊では、クマやサルの出没を恐れて、柿の木を地域ぐるみで伐採するところも増えているようだ。

(※図は石川県生活環境部自然環境課が作成している「令和5年ツキノワグマ出没マップ」。出没は能登、金沢、加賀と広範囲におよんでいる)

⇒8日(日)午後・金沢の天気 くもり

白山は北陸3県ほか岐阜県にまたがる標高2702㍍の活火山であり=写真・上=、富士山、立山と並んで「日本三名山」あるは「三霊山」と古より称される。奈良時代には禅定道(ぜんじょうどう)と呼ばれた登山ルートが開拓され、山岳信仰のメッカでもあった。その白山を源流とする手取川は加賀平野を流れ、日本海に注ぎこむ。手取峡谷にある落差32㍍のダイナミックな綿ヶ滝は見る人を圧倒する。さらに下流では、人々が手取川の水の流れと扇状地を

白山は北陸3県ほか岐阜県にまたがる標高2702㍍の活火山であり=写真・上=、富士山、立山と並んで「日本三名山」あるは「三霊山」と古より称される。奈良時代には禅定道(ぜんじょうどう)と呼ばれた登山ルートが開拓され、山岳信仰のメッカでもあった。その白山を源流とする手取川は加賀平野を流れ、日本海に注ぎこむ。手取峡谷にある落差32㍍のダイナミックな綿ヶ滝は見る人を圧倒する。さらに下流では、人々が手取川の水の流れと扇状地を

取川の源流となる。手取峡谷にある落差32㍍のダイナミックな綿ヶ滝は見る人を圧倒する=写真・中=。さらに下流では、人々が手取川の水の流れと扇状地を

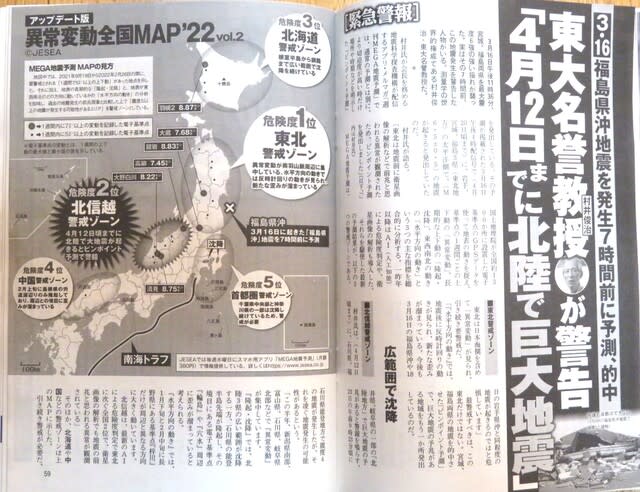

取川の源流となる。手取峡谷にある落差32㍍のダイナミックな綿ヶ滝は見る人を圧倒する=写真・中=。さらに下流では、人々が手取川の水の流れと扇状地を 3月16日の福島県沖地震を発生7時前に予測、的中したとされる東大名誉教授、村井俊治氏が警告している。それによると、「(今月)23日午前9時23分頃に石川県能登地方で震度4の地震が発生したが、それを凌ぐ地震発生の可能性があるという」。以下、引用だ。

3月16日の福島県沖地震を発生7時前に予測、的中したとされる東大名誉教授、村井俊治氏が警告している。それによると、「(今月)23日午前9時23分頃に石川県能登地方で震度4の地震が発生したが、それを凌ぐ地震発生の可能性があるという」。以下、引用だ。