★セミの合唱 祭りの心意気が夏を呼ぶ

ようやく夏らしさを感じた。きのう庭先で雑草の草むしりをしていると、「ジージー」というセミの鳴き声が聞こえてきた。そのうち合唱となって夏を耳で感じた。北陸に住んでいると、夏はアブラゼミから始まり、ミンミンゼミ、ニイニイゼミ、そして夏の終わりのツクツクボウシ。

ことしは梅雨が平年より25日も早く6月28日に明けた。その後、戻り梅雨のような空模様で季節感が途切れていた。ようやく夏は来ぬ、という感じだが、天気予報で傘マークはまだ続き、晴れマークが出て来るのは今月24日以降だ。ちぐはぐな季節感はもうしばらく続きそうだ。

夏を呼ぶ祭りもある。能登半島の尖端、珠洲市の「燈籠山(とろやま)祭り」は毎年7月20、21日の両日催される。高さ16㍍にもおよぶ巨大な山車を、当地では「燈籠山」と呼ぶ。総漆塗りの山車が街を練る、鮮やかな祭りでもある。そして、地元の人たちが「キャーラゲ」と称する、独特の木遣り歌が街中に響き、祭りの情緒を盛り上げる。山車は深夜まで町の中を練り歩きます。別名はお涼み祭り、夏を告げる祭りだ。

夏を呼ぶ祭りもある。能登半島の尖端、珠洲市の「燈籠山(とろやま)祭り」は毎年7月20、21日の両日催される。高さ16㍍にもおよぶ巨大な山車を、当地では「燈籠山」と呼ぶ。総漆塗りの山車が街を練る、鮮やかな祭りでもある。そして、地元の人たちが「キャーラゲ」と称する、独特の木遣り歌が街中に響き、祭りの情緒を盛り上げる。山車は深夜まで町の中を練り歩きます。別名はお涼み祭り、夏を告げる祭りだ。

珠洲市では1ヵ月前の6月19日に震度6弱、翌日も5強の強い揺れがあった。祭りが行われる春日神社では鳥居が根本から倒れるなどの被害が起きた。同神社では、鳥居がなければ祭りにならないと、代替に「竹の鳥居」をこしらえ、本番に備えた。そして、祭りの山車には毎年異なった創作の人形が載せられるが、ことしは江戸時代の火消しが掲げられた。そのテーマは「火事場のばか力」。災害に負けない心意気が伝わって来る。

(※写真は珠洲市公式サイト「GO TO SUZU 飯田燈籠山祭り」より)

⇒20日(水)午後・金沢の天気 くもり

地元紙によると、きのう同市で芸術祭の実行委員会総会が開かれ、名称を「奥能登国際芸術祭2023」とし、期間を9月2日から10月22日までとすることを決めた。実行委員長の泉谷満寿裕・珠洲市長は「来年秋に3回目を開催することで、珠洲市の活性化につなげたい」と述べ、総合ディレクターの北川フラム氏も同席しあいさつした。また、開催にあたっては、来年秋に31年ぶりに石川県で開催される国民文化祭(10月14日ー11月26日)と連動した企画するとすることにした(6日付・北國新聞)。

地元紙によると、きのう同市で芸術祭の実行委員会総会が開かれ、名称を「奥能登国際芸術祭2023」とし、期間を9月2日から10月22日までとすることを決めた。実行委員長の泉谷満寿裕・珠洲市長は「来年秋に3回目を開催することで、珠洲市の活性化につなげたい」と述べ、総合ディレクターの北川フラム氏も同席しあいさつした。また、開催にあたっては、来年秋に31年ぶりに石川県で開催される国民文化祭(10月14日ー11月26日)と連動した企画するとすることにした(6日付・北國新聞)。 来年の開催を判断した珠洲市はどのような工夫を凝らせば、震災のリスクを回避しながら芸術祭の開催が可能か、そのような知恵と経験則を行政と住民が共有しているに違いない。去年9月5日に一年遅れで開催した「奥能登国際芸術祭2020+」は石川県にまん延防止等重点措置が出されていて、当初は屋外の作品のみの公開だった。珠洲市民のコロナワクチンの接種率は県内の自治体でトップだった。そして、9月16日には震度5弱の地震に見舞われた。幸い人や作品へ影響はなかったものの多難な幕開けだった。後半の10月以降は屋内外の作品が公開され、来場者は63日間で総数4万9千人を数えた。

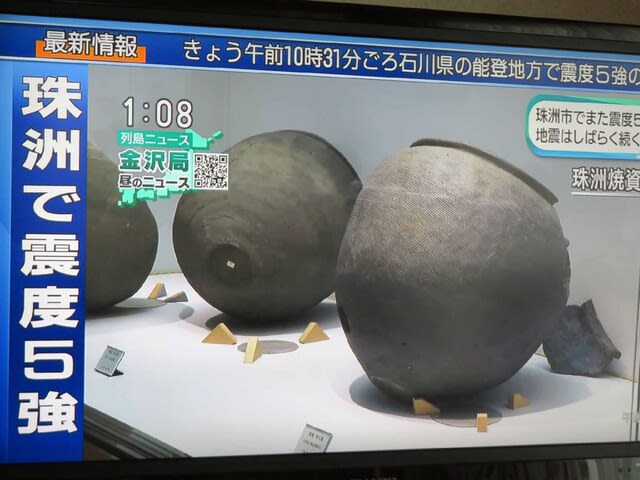

来年の開催を判断した珠洲市はどのような工夫を凝らせば、震災のリスクを回避しながら芸術祭の開催が可能か、そのような知恵と経験則を行政と住民が共有しているに違いない。去年9月5日に一年遅れで開催した「奥能登国際芸術祭2020+」は石川県にまん延防止等重点措置が出されていて、当初は屋外の作品のみの公開だった。珠洲市民のコロナワクチンの接種率は県内の自治体でトップだった。そして、9月16日には震度5弱の地震に見舞われた。幸い人や作品へ影響はなかったものの多難な幕開けだった。後半の10月以降は屋内外の作品が公開され、来場者は63日間で総数4万9千人を数えた。 珠洲焼の古陶の多くは民家の土蔵に眠っている。家宝として、大切に保管されている。多くはしっかりとした棚の下段に並べられている。上段に置くと、誤って手が触れて落ちる可能性があるのであえて下段に置いている。ところが、震度6弱、震度5強と連続すると棚から転がり落ちる。それは、珠洲焼資料館を見れば一目瞭然だ。底に固定する下支えを入れたとしても、ヨコ揺れタテ揺れには耐えられないのだろう。民家の蔵の中では相当数の作品が被害を受けていることは想像に難くない。

珠洲焼の古陶の多くは民家の土蔵に眠っている。家宝として、大切に保管されている。多くはしっかりとした棚の下段に並べられている。上段に置くと、誤って手が触れて落ちる可能性があるのであえて下段に置いている。ところが、震度6弱、震度5強と連続すると棚から転がり落ちる。それは、珠洲焼資料館を見れば一目瞭然だ。底に固定する下支えを入れたとしても、ヨコ揺れタテ揺れには耐えられないのだろう。民家の蔵の中では相当数の作品が被害を受けていることは想像に難くない。 珠洲焼の魅力に見入ったのは、2007年暮れごろだった。珠洲市のあるお宅に招かれ座敷に上がると、現代作家の手による珠洲焼の花入れに一輪の寒ツバキが活けてあった。黒い器と赤い花のコントラスに存在感があり、しばし、見とれてしまった=写真・中=。そういえば、玄関にもさりげなく珠洲焼の一輪挿しがあった。「お宅にお茶やお花を嗜(たしな)まれる方がいらっしゃるのですか」と無礼を承知で尋ねると、「いやおりません。先代からこんな感じで自己流で活けております」と主(あるじ)は笑った。

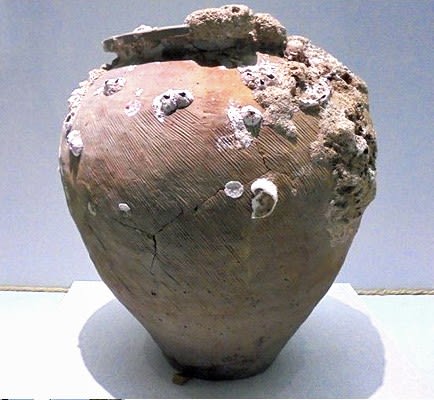

珠洲焼の魅力に見入ったのは、2007年暮れごろだった。珠洲市のあるお宅に招かれ座敷に上がると、現代作家の手による珠洲焼の花入れに一輪の寒ツバキが活けてあった。黒い器と赤い花のコントラスに存在感があり、しばし、見とれてしまった=写真・中=。そういえば、玄関にもさりげなく珠洲焼の一輪挿しがあった。「お宅にお茶やお花を嗜(たしな)まれる方がいらっしゃるのですか」と無礼を承知で尋ねると、「いやおりません。先代からこんな感じで自己流で活けております」と主(あるじ)は笑った。 っしりとした能登の家構えに合う。中でも、主が大切にしていると語っていたのは、「海揚がり」の壺だった。珠洲は室町時代にかけて中世日本を代表する焼き物の産地だったが、各地へ船で運ぶ際に船が難破。海底に眠っていた壺やかめが漁船の底引き網に引っ掛かり、古陶として揚がってくることがある。壺にへばりついた貝類がそのままになっていて、時空を超えた作品に仕上がっている。この家の主は、先祖が明治時代に引き揚げた家宝だと、うれしそうに話していたのを覚えている。

っしりとした能登の家構えに合う。中でも、主が大切にしていると語っていたのは、「海揚がり」の壺だった。珠洲は室町時代にかけて中世日本を代表する焼き物の産地だったが、各地へ船で運ぶ際に船が難破。海底に眠っていた壺やかめが漁船の底引き網に引っ掛かり、古陶として揚がってくることがある。壺にへばりついた貝類がそのままになっていて、時空を超えた作品に仕上がっている。この家の主は、先祖が明治時代に引き揚げた家宝だと、うれしそうに話していたのを覚えている。 見附島周辺は海水浴場にもなっていて、これまで何度も行ったことがある。高さ28㍍、周囲400㍍の島で、軍艦がこちらに向かってくるかのようなスケール観があるので、「軍艦島」とも呼ばれている。珠洲市は珪藻土の産地で、見附島も珪藻土からなる島で長年の風化や浸食でいまのようなカタチになったとされる。

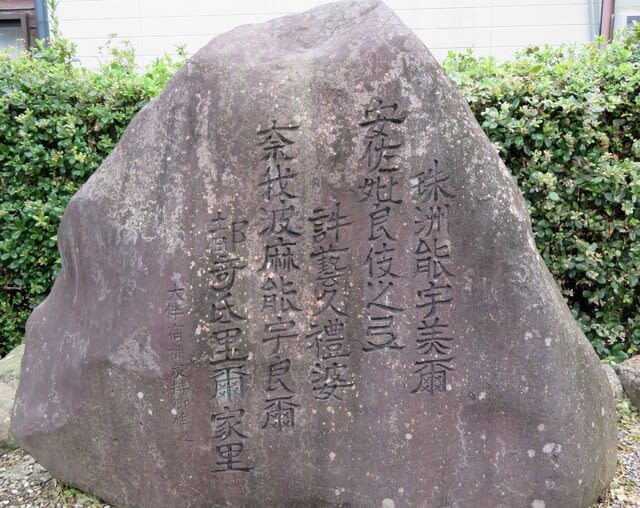

見附島周辺は海水浴場にもなっていて、これまで何度も行ったことがある。高さ28㍍、周囲400㍍の島で、軍艦がこちらに向かってくるかのようなスケール観があるので、「軍艦島」とも呼ばれている。珠洲市は珪藻土の産地で、見附島も珪藻土からなる島で長年の風化や浸食でいまのようなカタチになったとされる。 能登を巡行し、最後の訪問地だった珠洲で朝から船に乗って越中国府に到着したときは夜だったという歌だ。ルートからすれば、船に乗ってしばらくすると見附島の横を通って航行していたはずだ。しかし、見附島を詠んだ歌はない。

能登を巡行し、最後の訪問地だった珠洲で朝から船に乗って越中国府に到着したときは夜だったという歌だ。ルートからすれば、船に乗ってしばらくすると見附島の横を通って航行していたはずだ。しかし、見附島を詠んだ歌はない。 能登半島の尖端部分を震源とする、深さ10㌔、マグニチュードは5.2の揺れ。震度6弱は珠洲市、震度5弱は能登町、震度4が輪島市と。石川県内だけでなく、震度3の揺れが新潟県上越市、富山県高岡市、氷見市、福井県あわら市で観測された。(※その後、震源の深さは13㌔、マグニチュードは5.4に修正されている)

能登半島の尖端部分を震源とする、深さ10㌔、マグニチュードは5.2の揺れ。震度6弱は珠洲市、震度5弱は能登町、震度4が輪島市と。石川県内だけでなく、震度3の揺れが新潟県上越市、富山県高岡市、氷見市、福井県あわら市で観測された。(※その後、震源の深さは13㌔、マグニチュードは5.4に修正されている) 震度6以上の強い地震がこれまでも起きている。15年前の2007年3月25日の「能登半島地震」ではマグニチュード6.9、震度6強の揺れが七尾市、輪島市、穴水町を襲った。

震度6以上の強い地震がこれまでも起きている。15年前の2007年3月25日の「能登半島地震」ではマグニチュード6.9、震度6強の揺れが七尾市、輪島市、穴水町を襲った。 とくに目立っているのは大量の注射器と注射針だ。地元紙によると、能登半島の先端の珠洲市の海岸で今月27日、市と県の職員、建設業協会のメンバーが海岸線を巡回して回収したところ、新たに1377本の注射器と注射針が見つかった。注射器の長さは約10㌢で、針のついているもの、針だけ包装されているものもあった。ロシア語で「医療用」と表記されている(28日付・北國新聞)。注射器や注射針は輪島市の海岸でもこれまで625本が見つかっている(3月4日付・同)。

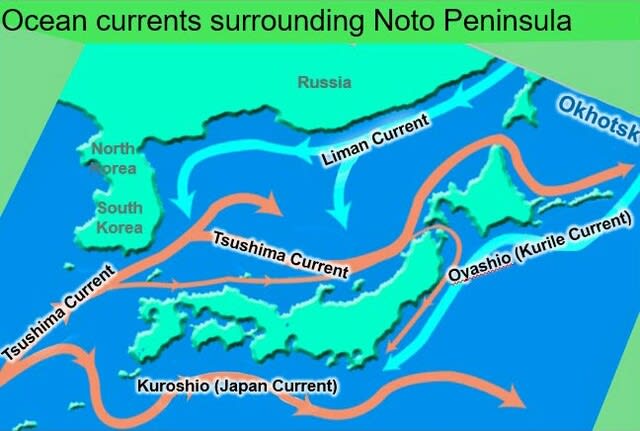

とくに目立っているのは大量の注射器と注射針だ。地元紙によると、能登半島の先端の珠洲市の海岸で今月27日、市と県の職員、建設業協会のメンバーが海岸線を巡回して回収したところ、新たに1377本の注射器と注射針が見つかった。注射器の長さは約10㌢で、針のついているもの、針だけ包装されているものもあった。ロシア語で「医療用」と表記されている(28日付・北國新聞)。注射器や注射針は輪島市の海岸でもこれまで625本が見つかっている(3月4日付・同)。 ものではないだろうか。ロシア、あるいはロシアから提供を受けた北朝鮮が沖合で廃棄したものかもしれない。漂着したものはごく一部で、まだ膨大な量の注射器と注射針が海を漂っているに違いない。

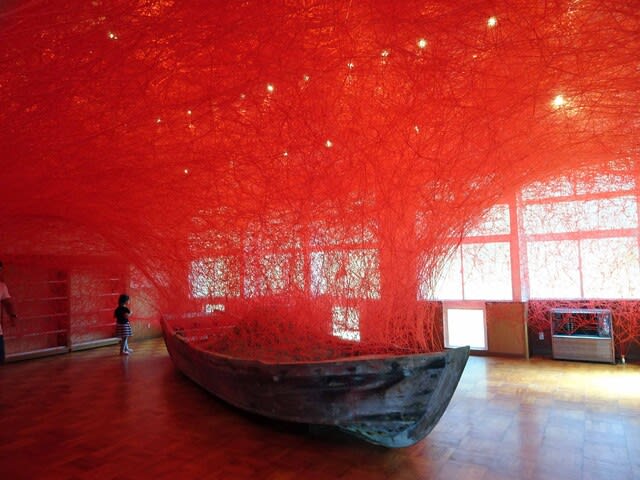

ものではないだろうか。ロシア、あるいはロシアから提供を受けた北朝鮮が沖合で廃棄したものかもしれない。漂着したものはごく一部で、まだ膨大な量の注射器と注射針が海を漂っているに違いない。 使われなくなった相当古い戸建ての事務所に入ると、まるで銀河の世界のようだった=写真・上=。外壁や屋根に無数の穴が開けられていて、穴から太陽光が差し込んでくる。

使われなくなった相当古い戸建ての事務所に入ると、まるで銀河の世界のようだった=写真・上=。外壁や屋根に無数の穴が開けられていて、穴から太陽光が差し込んでくる。 と専門家が関わって博物館と劇場が一体化した劇場型民俗博物館としてミュージアムがオープンした。日本海を見下ろす高台にある廃校となった小学校の体育館だ。

と専門家が関わって博物館と劇場が一体化した劇場型民俗博物館としてミュージアムがオープンした。日本海を見下ろす高台にある廃校となった小学校の体育館だ。 が平和と豊かさを享受できるようにすることを呼びかける国連の目標だが、SDGsの17の目標の中に「アート」「芸術」という文字はない。

が平和と豊かさを享受できるようにすることを呼びかける国連の目標だが、SDGsの17の目標の中に「アート」「芸術」という文字はない。 採択された後、同市は「能登SDGsラボ」を開設した。市民や企業の参加を得て、経済・社会・環境の3つの側面の課題を解決しながら、統合的な取り組みで相乗効果と好循環を生み出す工夫を重ねるというもの。簡単に言えば、経済・社会・環境をミックス(=ごちゃまぜ)しながら手厚い地域づくりをしていく。そのために、金沢大学、国連大学サスティナビリティ高等研究所いしかわ・かなざわ・オペレーティングユニット(OUIK)、石川県立大学、石川県産業創出支援機構(ISICO)、地元の経済界や環境団体(NPOなど)、地域づくり団体などがラボに参画している。

採択された後、同市は「能登SDGsラボ」を開設した。市民や企業の参加を得て、経済・社会・環境の3つの側面の課題を解決しながら、統合的な取り組みで相乗効果と好循環を生み出す工夫を重ねるというもの。簡単に言えば、経済・社会・環境をミックス(=ごちゃまぜ)しながら手厚い地域づくりをしていく。そのために、金沢大学、国連大学サスティナビリティ高等研究所いしかわ・かなざわ・オペレーティングユニット(OUIK)、石川県立大学、石川県産業創出支援機構(ISICO)、地元の経済界や環境団体(NPOなど)、地域づくり団体などがラボに参画している。 正面から見れば荒波に見えるが、斜めから見るとまったくちがった赤い雲のようにも見え、カタチの認知が変る。「見る」ことの不確実性と流動性の不思議を感得できる。倉庫の内部は薄暗く広いので、近づいて見たり、遠巻きで眺めたりしてこの立体感を楽しむことができる。芸術作品は場の選定が絶対条件だ。スプリグス氏の要望に応じて、海のそばの制作現場を選ぶために関係スタッフが相当のリサーチをかけたことは想像に難くない。

正面から見れば荒波に見えるが、斜めから見るとまったくちがった赤い雲のようにも見え、カタチの認知が変る。「見る」ことの不確実性と流動性の不思議を感得できる。倉庫の内部は薄暗く広いので、近づいて見たり、遠巻きで眺めたりしてこの立体感を楽しむことができる。芸術作品は場の選定が絶対条件だ。スプリグス氏の要望に応じて、海のそばの制作現場を選ぶために関係スタッフが相当のリサーチをかけたことは想像に難くない。  いう銭湯だった。30年前に営業をやめている。この漁港近くにある銭湯に金属彫刻の青木氏が展示空間そのものを作品とするインスタレーションを展開した。

いう銭湯だった。30年前に営業をやめている。この漁港近くにある銭湯に金属彫刻の青木氏が展示空間そのものを作品とするインスタレーションを展開した。 場の作品では、そこから見える風景もコンセプトだろう。シモン・ヴェガ氏の作品『月うさぎ:ルナクルーザー』=写真・下=は海岸近くの児童公園にあり、前回訪れたときは外観しか鑑賞することができなかった。今回は木造の月面探査機の中を見ることができた。感動したのは、コックピッド(操縦席)から見える風景は確かに月面にも見えるのだ。ヴェガ氏が制作した月面探査機は市内の空き家の廃材で創られている。古さび捨てられていくものと宇宙というフォルムが合体し、そして海が月面に見えるという奇妙な感覚。これは作家の「未来は過去のなかにある」というコンセプトを表現しているようだ(奥能登国際芸術祭ガイドブック)。場を活かし、計算し尽くされた作品ではないだろうか。

場の作品では、そこから見える風景もコンセプトだろう。シモン・ヴェガ氏の作品『月うさぎ:ルナクルーザー』=写真・下=は海岸近くの児童公園にあり、前回訪れたときは外観しか鑑賞することができなかった。今回は木造の月面探査機の中を見ることができた。感動したのは、コックピッド(操縦席)から見える風景は確かに月面にも見えるのだ。ヴェガ氏が制作した月面探査機は市内の空き家の廃材で創られている。古さび捨てられていくものと宇宙というフォルムが合体し、そして海が月面に見えるという奇妙な感覚。これは作家の「未来は過去のなかにある」というコンセプトを表現しているようだ(奥能登国際芸術祭ガイドブック)。場を活かし、計算し尽くされた作品ではないだろうか。