☆震災にめげない能登・珠洲市の国際芸術祭

能登半島の尖端でマグニチュード6.5、震度6強の地震が今月5日に発生し1週間が過ぎた。生活再建の道のりも徐々にではあるが進んでいるようだ。地元メディアの報道によると、石川県庁が建物の応急危険度判定で調査した2717棟のうち、住宅被害は全壊15棟、半壊15棟、一部損壊706棟だった。さらに、工場や店舗などの事業所の被害も355棟に及んでいることが分かった。これを受けて、馳知事は被害の大きかった珠洲市に応急仮設住宅を建設し、さらに、被災者生活再建支援法の適応を決めた。全半壊の住宅の再建では最大300万円の支援金が得られる。

ただ、地震は今も続いている。気象庁公式サイトによると、きのう12日だけでも震度2が1回、震度1が4回あった。きょうの午前5時25分にも震度1があり、今月5日以降で震度1以上の地震が100回も観測されたことになる。

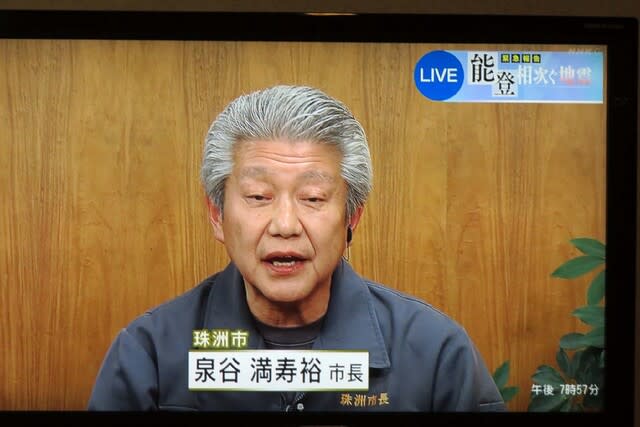

そうした状況の中で気になっているのが、珠洲市でことし秋に開催予定の「奥能登国際芸術祭」(総合プロデューサー・北川フラム氏)はどうなるのか、ということだ。2017年に始まった国際芸術祭は3年に一度のトリエンナーレで開催される。2020年はコロナ禍で1年間延期となり、翌年に「奥能登国際芸術祭2020+」として実施された。3回目のことしは9月2日から10月22日まで、14の国・地域の55組のアーティストによる作品が展示されることになっている=イラスト=。国際芸術祭の旗振り役の泉谷満寿裕市長が意外なタイミングで開催実施を表明した。

そうした状況の中で気になっているのが、珠洲市でことし秋に開催予定の「奥能登国際芸術祭」(総合プロデューサー・北川フラム氏)はどうなるのか、ということだ。2017年に始まった国際芸術祭は3年に一度のトリエンナーレで開催される。2020年はコロナ禍で1年間延期となり、翌年に「奥能登国際芸術祭2020+」として実施された。3回目のことしは9月2日から10月22日まで、14の国・地域の55組のアーティストによる作品が展示されることになっている=イラスト=。国際芸術祭の旗振り役の泉谷満寿裕市長が意外なタイミングで開催実施を表明した。

きのう12日、NHK金沢が午後7時30分から放送したローカル特番「生放送 能登・6強から1週間 またも起きた地震 私たちは何をすべきか 珠洲市長生出演」を視聴した。その中で、リモートで出演していた泉谷市長=写真=が「市民を理解を得て芸術祭を開催したい」「市民に希望を持ってもら うためにも」などと述べていた。アナウンサーから質問があって述べたのではなく、自発的な発言だった。ある意味で公共の場でもあるテレビの生番組なので、開催実施を宣言したようなものだ。

うためにも」などと述べていた。アナウンサーから質問があって述べたのではなく、自発的な発言だった。ある意味で公共の場でもあるテレビの生番組なので、開催実施を宣言したようなものだ。

今後、市議会などで開催の是非めぐり論戦が交わされるに違いない。珠洲市の国際芸術祭をこれまで何度も鑑賞する機会があった。思うことは、地域の住民がアーティストとともに作品づくりなどに積極的に関わり、そして作品の展示場では多くの人がガイド役をこなしている。「地域と一体となった芸術祭」というイメージなのだ。泉谷市長が述べたように、それは「市民の希望」ではないだろうかとも思う。

ただ、観客あっての芸術祭でもある。鑑賞に行きたくても被災地に赴くことに不安を感じる人もいるだろう。そこで、作品鑑賞をリモートでできるシステム「デジタル奥能登国際芸術祭」などがあれば国内から、そして世界からアプローチがあるのではないだろうか。震災にもめげずに一大イベントをやり遂げる地域の底力に期待したい。

⇒13日(土)午後・金沢の天気 くもり

同市の学校関係のホームページをチェックすると、揺れの強い地域だった正院地区の正院小学校のHPがきょう付で更新されていた。同校は住民の避難場所にもなっている。以下、写真とコメントを引用する。「【8時15分~全校朝会】 体育館が避難所となったことで、1階プレイルームで臨時の全校朝会を行いました。校長からは、今日みんなが元気に登校してくれたことがうれしかったこと、避難所となったことで学校生活に少し不便があること、それでもみんなで『地震に負けない正院小学校』にしようと話しました。『地震に負けない正院小学校』とは『みんなが今までように、いつもどおりの生活をしてがんばること』であることも話しました。みんな真剣にうなづきながら聞いてくれました」。上記のコメントから、教職員による子どもたちへの心のケアは相当の労力と察する。

同市の学校関係のホームページをチェックすると、揺れの強い地域だった正院地区の正院小学校のHPがきょう付で更新されていた。同校は住民の避難場所にもなっている。以下、写真とコメントを引用する。「【8時15分~全校朝会】 体育館が避難所となったことで、1階プレイルームで臨時の全校朝会を行いました。校長からは、今日みんなが元気に登校してくれたことがうれしかったこと、避難所となったことで学校生活に少し不便があること、それでもみんなで『地震に負けない正院小学校』にしようと話しました。『地震に負けない正院小学校』とは『みんなが今までように、いつもどおりの生活をしてがんばること』であることも話しました。みんな真剣にうなづきながら聞いてくれました」。上記のコメントから、教職員による子どもたちへの心のケアは相当の労力と察する。 災難は続く。能登地方では、前線の影響で6日夕方から雨脚が強まったことから、金沢地方気象台は同日午後9時7分に、珠洲市と能登町に大雨警報を、輪島市などに注意報を出した。きょう7日午後6時までの24時間雨量は、多いところで120㍉と予想される。大雨を受けて、珠洲市は6日午後5時、土砂災害警戒区域にある9地区の合わせて740世帯1630人に避難指示を出した。まさに非情の雨だ。

災難は続く。能登地方では、前線の影響で6日夕方から雨脚が強まったことから、金沢地方気象台は同日午後9時7分に、珠洲市と能登町に大雨警報を、輪島市などに注意報を出した。きょう7日午後6時までの24時間雨量は、多いところで120㍉と予想される。大雨を受けて、珠洲市は6日午後5時、土砂災害警戒区域にある9地区の合わせて740世帯1630人に避難指示を出した。まさに非情の雨だ。 テレビをつけNHK総合を視ると、能登半島の尖端にある珠洲市でマグニチュード6.3(※後に6.5に修正された)、震度6強の地震だった=震度図=。午後5時現在、同市の総合病院にはけが人13人が運ばれ、うち1人が死亡した。能登半島での震度6強は2007年3月25日以来だ。このときはマグニチュード6.9の揺れで、輪島市や七尾市、輪島市、穴水町で家屋2400棟余りが全半壊し、死者1人、重軽傷者は330人だった。

テレビをつけNHK総合を視ると、能登半島の尖端にある珠洲市でマグニチュード6.3(※後に6.5に修正された)、震度6強の地震だった=震度図=。午後5時現在、同市の総合病院にはけが人13人が運ばれ、うち1人が死亡した。能登半島での震度6強は2007年3月25日以来だ。このときはマグニチュード6.9の揺れで、輪島市や七尾市、輪島市、穴水町で家屋2400棟余りが全半壊し、死者1人、重軽傷者は330人だった。 入って、珠洲市付近で観測された震度1以上の揺れはきのう4日までに49回を数えていた。(※写真は、去年6月20日午前10時31分の震度5強の揺れで、珠洲市の観光名所である見附島の側面の一部が土煙を上げて崩れる様子)

入って、珠洲市付近で観測された震度1以上の揺れはきのう4日までに49回を数えていた。(※写真は、去年6月20日午前10時31分の震度5強の揺れで、珠洲市の観光名所である見附島の側面の一部が土煙を上げて崩れる様子) 珠洲市はいまでも時代の先端を試みるユニークな地域で知られる。メディアの報道によると、同市で独自のデジタル地域通貨サービス「珠洲トチツーカ」を流通させるプロジェクトをスタートさせると、きのう27日の記者会見で発表した=写真=。北国ファイナンシャルホールディングス(FHD)傘下の北国銀行(金沢市)が法定通貨と価値が連動する、1コインが1円のデジタル通貨「ステーブルコイン」を発行する。また、珠洲市が独自に発行し市内の加盟店で使えるポイント制度も統合するなど、ことし夏ごろにサービスの大枠を整える。

珠洲市はいまでも時代の先端を試みるユニークな地域で知られる。メディアの報道によると、同市で独自のデジタル地域通貨サービス「珠洲トチツーカ」を流通させるプロジェクトをスタートさせると、きのう27日の記者会見で発表した=写真=。北国ファイナンシャルホールディングス(FHD)傘下の北国銀行(金沢市)が法定通貨と価値が連動する、1コインが1円のデジタル通貨「ステーブルコイン」を発行する。また、珠洲市が独自に発行し市内の加盟店で使えるポイント制度も統合するなど、ことし夏ごろにサービスの大枠を整える。 けてもらった。炭焼きの伝統技術に、新たに火様の伝統を受け継いだ。(※写真・上は、火鉢に入れた能登の伝統の火を受け継ぎ守る大野氏)

けてもらった。炭焼きの伝統技術に、新たに火様の伝統を受け継いだ。(※写真・上は、火鉢に入れた能登の伝統の火を受け継ぎ守る大野氏) 付加価値の高い茶炭の生産にも力を入れている。茶炭とは茶道で釜で湯を沸かすのに使う燃料用の炭のこと。2008年から茶炭に適しているクヌギの木を休耕地に植林するイベント活動を開始。すると、大野氏の計画に賛同する植林ボランティアが全国から集まるようになり、能登におけるグリーンツーリズムのさきがけにもなった。(※写真・下はクヌギの木を材料とした茶道炭。切り口がキクの花模様に似ていることから菊炭とも呼ばれる)

付加価値の高い茶炭の生産にも力を入れている。茶炭とは茶道で釜で湯を沸かすのに使う燃料用の炭のこと。2008年から茶炭に適しているクヌギの木を休耕地に植林するイベント活動を開始。すると、大野氏の計画に賛同する植林ボランティアが全国から集まるようになり、能登におけるグリーンツーリズムのさきがけにもなった。(※写真・下はクヌギの木を材料とした茶道炭。切り口がキクの花模様に似ていることから菊炭とも呼ばれる) が、近代に入り交通体系が水運から陸運中心へとシフトしたことで、「さいはて」の地となった。そこで、北川氏はアーチストたちと岬や断崖絶壁、そして鉄道の跡地や空き家など忘れ去られた場所に赴き、過疎地における芸術の可能性と潜在力を引き出してきた。

が、近代に入り交通体系が水運から陸運中心へとシフトしたことで、「さいはて」の地となった。そこで、北川氏はアーチストたちと岬や断崖絶壁、そして鉄道の跡地や空き家など忘れ去られた場所に赴き、過疎地における芸術の可能性と潜在力を引き出してきた。 新型コロナウイルス感染拡大で一年延期となった2021年の第2回展で、北川氏は家仕舞いが始まった市内65軒の家々から1600点もの民具を集めて、モノが主役の博物館と劇場が一体化した劇場型博物館『スズ・シアター・ミュージアム』を造った。8組のアーティストが民具を活用して、「空間芸術」として展示している。

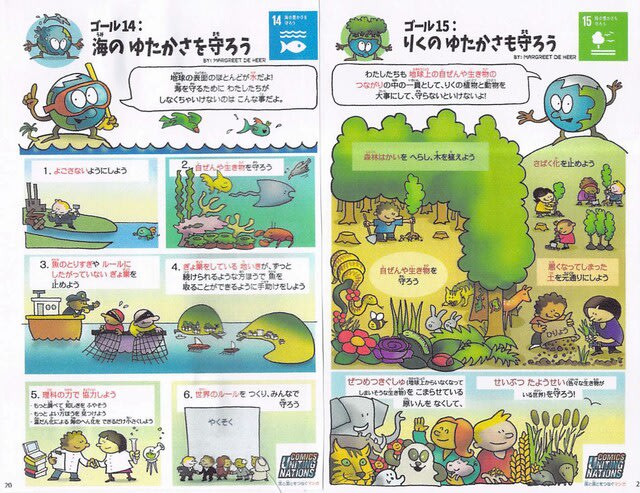

新型コロナウイルス感染拡大で一年延期となった2021年の第2回展で、北川氏は家仕舞いが始まった市内65軒の家々から1600点もの民具を集めて、モノが主役の博物館と劇場が一体化した劇場型博物館『スズ・シアター・ミュージアム』を造った。8組のアーティストが民具を活用して、「空間芸術」として展示している。 育だった。市内の9つの全小学校は「生き物観察会」を実施しており、児童たちは里山里海の生物多様性を実地で学んでいる。そのサポートをSDGsラボに加わっている自然生態学の研究者や環境系NPO、地域住民らが学校の教員とプログラムを組んで行っている。

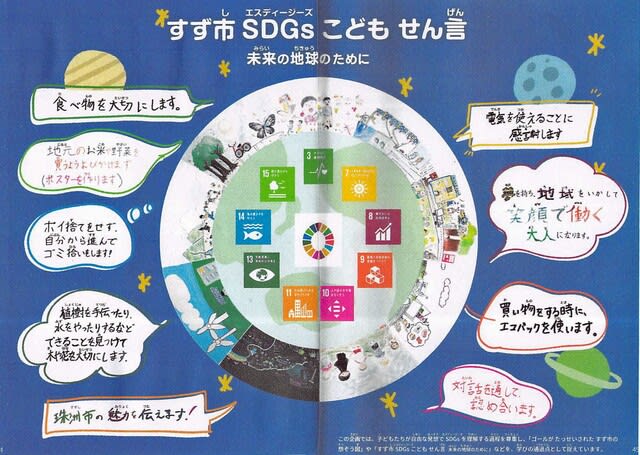

育だった。市内の9つの全小学校は「生き物観察会」を実施しており、児童たちは里山里海の生物多様性を実地で学んでいる。そのサポートをSDGsラボに加わっている自然生態学の研究者や環境系NPO、地域住民らが学校の教員とプログラムを組んで行っている。 さらにテキスト『みんなの未来のためにできること』に特徴的なのは、市内9つの小学校がそれぞれに「すず市 SDGs こども せん言」=写真・下=を掲げていることだ。ある小学校のテーマはゴール7「エネルギーをみんなに そしてクリーン」で、児童たちの「せん言」は「電気のムダ使いをしないようにします」「電気を使えることに感謝します」「電気を生み出す自然を大切にします」を掲げ、「テレビを見ない時はときは消す」などと具体的なアクションを記している。

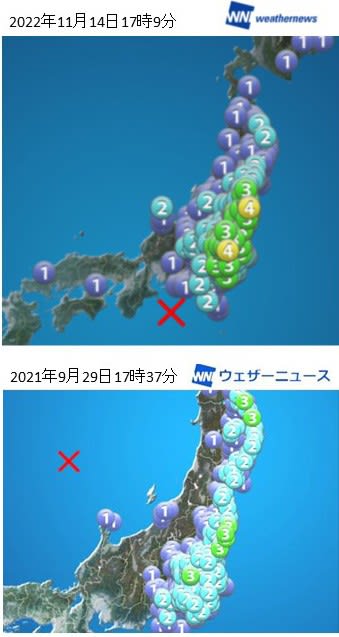

さらにテキスト『みんなの未来のためにできること』に特徴的なのは、市内9つの小学校がそれぞれに「すず市 SDGs こども せん言」=写真・下=を掲げていることだ。ある小学校のテーマはゴール7「エネルギーをみんなに そしてクリーン」で、児童たちの「せん言」は「電気のムダ使いをしないようにします」「電気を使えることに感謝します」「電気を生み出す自然を大切にします」を掲げ、「テレビを見ない時はときは消す」などと具体的なアクションを記している。 能登半島で震度2の揺れが観測されたことだった=写真・上、ウェザーニュースWeb版より=。メディア各社はこの現象を「異常震域」と伝えている。

能登半島で震度2の揺れが観測されたことだった=写真・上、ウェザーニュースWeb版より=。メディア各社はこの現象を「異常震域」と伝えている。 そしてきのう午後10時28分、能登半島の尖端付近が揺れ、珠洲市で震度4を観測した。震源の深さ約10㌔、マグニチュード4.2だった。半島の尖端は2020年12月ごろから揺れが続く群発地震に見舞われていて、震度1以上の地震はことし164回目となる。同市ではことし6月19日に震度6弱、同20日には震度5強の揺れがあった。一連の群発地震は、地下にある水などの流体の動きが原因で、太平洋プレートとの関係は別と専門家は指摘している(15日付・北陸中日新聞)。

そしてきのう午後10時28分、能登半島の尖端付近が揺れ、珠洲市で震度4を観測した。震源の深さ約10㌔、マグニチュード4.2だった。半島の尖端は2020年12月ごろから揺れが続く群発地震に見舞われていて、震度1以上の地震はことし164回目となる。同市ではことし6月19日に震度6弱、同20日には震度5強の揺れがあった。一連の群発地震は、地下にある水などの流体の動きが原因で、太平洋プレートとの関係は別と専門家は指摘している(15日付・北陸中日新聞)。 平松氏の説明によると、奥能登ではマグニチュード6から7程度の地震が過去に繰り返し発生している。長さ10㌔から20㌔程度の複数の活断層や活断層帯が存在しており、今後もM6から7程度の地震が起こる可能性はある。こうした活断層や活断層帯のほかに、能登半島の尖端の珠洲市で注目されているのが、「流体」だ。今月11日に開かれた政府の地震調査委員会では、震度6弱と5強の揺れについては、「地震活動域に外部から何らかの力が作用することで地震活動が活発になっている可能性」が考えられ、その外部からの作用とは「能登半島北部での温泉水の分析からは、何らかの流体が関与している可能性がある」としている。

平松氏の説明によると、奥能登ではマグニチュード6から7程度の地震が過去に繰り返し発生している。長さ10㌔から20㌔程度の複数の活断層や活断層帯が存在しており、今後もM6から7程度の地震が起こる可能性はある。こうした活断層や活断層帯のほかに、能登半島の尖端の珠洲市で注目されているのが、「流体」だ。今月11日に開かれた政府の地震調査委員会では、震度6弱と5強の揺れについては、「地震活動域に外部から何らかの力が作用することで地震活動が活発になっている可能性」が考えられ、その外部からの作用とは「能登半島北部での温泉水の分析からは、何らかの流体が関与している可能性がある」としている。