☆能登半島地震 赤い糸『時を運ぶ船』は残った

今回の大地震で半島の尖端、珠洲市は震度6強に見舞われた。先日(1月30日)同市を訪れた際にこの目で確かめておきたいところがあったが、時間がなかったことと、がけ崩れなどで通行止めとなっていてそれは叶わなかった。

この目で確かめたかったこと、それは珠洲市で開催された奥能登国際芸術祭の作品だった。金沢市在住のアーティスト山本基氏の作品『記憶への回廊』(2021年制作)=写真・上=が倒壊したとメディア各社が報道していた。作品がある場所は、旧・保育所の施設。真っ青に塗装された壁、廊下、天井にドローイング(線画)が描かれ、活気と静謐(せいひつ)が交錯するような空間が演出されている。遊戯場には塩を素材にした立体アートが据えられ、天空への階段のようなイメージだ。途中で壊れたように見える部分は作者が意図的に初めから崩したもので、地震によるものではない。作品には10㌧もの塩が使われている。2023年5月5日に起きた震度6強の揺れには耐えたが、今回の地震では塩の作品が崩れたという(※写真は2022年8月23日に撮影)。

この目で確かめたかったこと、それは珠洲市で開催された奥能登国際芸術祭の作品だった。金沢市在住のアーティスト山本基氏の作品『記憶への回廊』(2021年制作)=写真・上=が倒壊したとメディア各社が報道していた。作品がある場所は、旧・保育所の施設。真っ青に塗装された壁、廊下、天井にドローイング(線画)が描かれ、活気と静謐(せいひつ)が交錯するような空間が演出されている。遊戯場には塩を素材にした立体アートが据えられ、天空への階段のようなイメージだ。途中で壊れたように見える部分は作者が意図的に初めから崩したもので、地震によるものではない。作品には10㌧もの塩が使われている。2023年5月5日に起きた震度6強の揺れには耐えたが、今回の地震では塩の作品が崩れたという(※写真は2022年8月23日に撮影)。

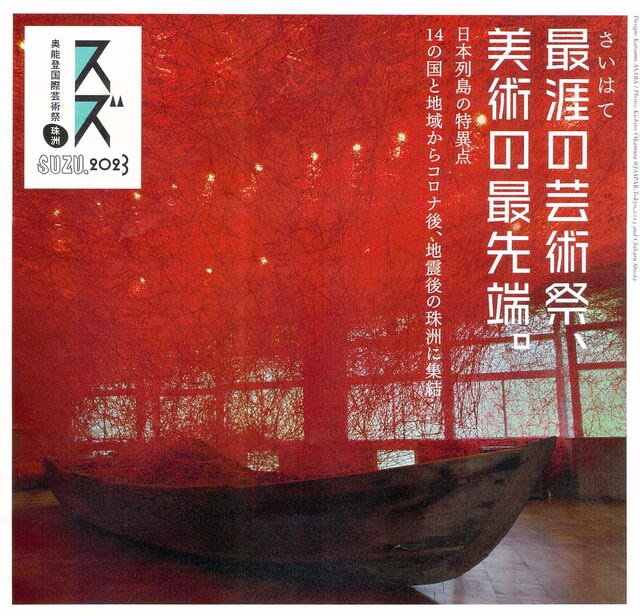

塩田千春氏(日本/ドイツ)の作品『時を運ぶ船』=写真・下=は芸術祭の公式ガイドブックの表紙を飾るなどシンボル的な作品だ。この作品は2017年の第1回芸術祭で制作された。赤い毛糸は強烈なイメージで、作品を観賞するたびに人間の本能をくすぐるような感動を覚える。この作品は無事だったようだ(※写真は2023年8月23日に撮影)。

塩田千春氏(日本/ドイツ)の作品『時を運ぶ船』=写真・下=は芸術祭の公式ガイドブックの表紙を飾るなどシンボル的な作品だ。この作品は2017年の第1回芸術祭で制作された。赤い毛糸は強烈なイメージで、作品を観賞するたびに人間の本能をくすぐるような感動を覚える。この作品は無事だったようだ(※写真は2023年8月23日に撮影)。

珠洲市で展示されていた作品の多くはダメージを被った。メディアの報道によると、奥能登国際芸術祭の総合ディレクターである北川フラム氏は震災に関する支援を行う「奥能登珠洲ヤッサープロジェクト」を立ち上げた。アーティストやサポーターで構成する有志グループで、被災した人たちと協力しながら、同地の復興に寄与していくという。北川氏は述べている。「珠洲の人々と他地域の人々を結びつけるアート作品や施設の撤去、修繕、再建などを行い、珠洲に思いを寄せる人々の力を結集したいと考えます」(「奥能登珠洲ヤッサープロジェクト」公式サイト)。

「ヤッサー」は珠洲の祭りの掛け声で、若い衆が力を合わせて巨大なキリコや曳山を動かすときに「ヤッサーヤッサー」と声を出して気持ちを一つにする。北川氏は芸術への想い、地域復興への願いを一つに込めて動き出そうとしている。

⇒4日(日)夜・金沢の天気 くもり

2日午前に開催された石川県災害対策本部員会議にオンランで出席した泉谷市長が発した言葉だった。珠洲市は今回の地震で震度6強と津波に見舞われ、人口1万2600人・世帯数5800世帯のうち全壊が1000世帯となった。同市の避難者数は6250人(8日午前8時現在)。インフラでは断水4800戸(4日午前8時現在)、停電8100戸(同)となっている。そして、差し迫っているのは「72時間の壁」だ。(※写真は、4日付の地元紙夕刊)

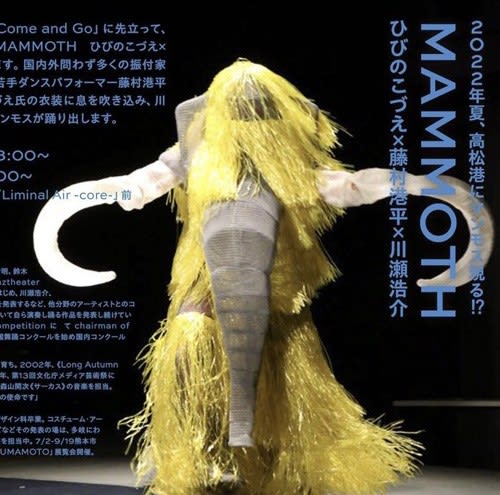

2日午前に開催された石川県災害対策本部員会議にオンランで出席した泉谷市長が発した言葉だった。珠洲市は今回の地震で震度6強と津波に見舞われ、人口1万2600人・世帯数5800世帯のうち全壊が1000世帯となった。同市の避難者数は6250人(8日午前8時現在)。インフラでは断水4800戸(4日午前8時現在)、停電8100戸(同)となっている。そして、差し迫っているのは「72時間の壁」だ。(※写真は、4日付の地元紙夕刊) 最初のステージは『MAMMOTH(マンモス)』。コスチューム・アーティストのひびのこづえ氏、ダンス・パフォーマー藤村港平氏、そして音楽は川瀬浩介氏の3人の演出によるダンス・パフォーマンスだ。会場は旧・保育所の芝生の屋外ステージを予定していたが、この日は雨模様ということで、施設の中の体育広場で催された。

最初のステージは『MAMMOTH(マンモス)』。コスチューム・アーティストのひびのこづえ氏、ダンス・パフォーマー藤村港平氏、そして音楽は川瀬浩介氏の3人の演出によるダンス・パフォーマンスだ。会場は旧・保育所の芝生の屋外ステージを予定していたが、この日は雨模様ということで、施設の中の体育広場で催された。 マンモスを似せたコスチュームで藤村氏が現れ、観客をなでたり、脅かしたりと観客と絡みながら会場を歩き回る。ダンス・パフォーマンスは、マンモスの生きた時代から現代までの長い歴史を、衣装を替えながらダイナミックに、そして繊細にダンスで表現していく。滅びと再生、続く未来に人の姿はどうあるべきなのか、そんなことを感じさせる空気感がステージに漂う。それにしても、奇妙であり大胆なダンス・パフォーマンスだった。(※写真・上は旧保育所のステージ、写真・下はマンモスの衣装=出演中の撮影は禁止とされおり、写真は藤村港平氏ツイッターより)

マンモスを似せたコスチュームで藤村氏が現れ、観客をなでたり、脅かしたりと観客と絡みながら会場を歩き回る。ダンス・パフォーマンスは、マンモスの生きた時代から現代までの長い歴史を、衣装を替えながらダイナミックに、そして繊細にダンスで表現していく。滅びと再生、続く未来に人の姿はどうあるべきなのか、そんなことを感じさせる空気感がステージに漂う。それにしても、奇妙であり大胆なダンス・パフォーマンスだった。(※写真・上は旧保育所のステージ、写真・下はマンモスの衣装=出演中の撮影は禁止とされおり、写真は藤村港平氏ツイッターより) で行われた=写真・下=。地元珠洲にある自然音や人の棲む生活音、出来事や昔の話など人の声を集め、それらを切り取って表現化している。『おくのとのきおく』は漢字で表記すれば「奥能登の記憶」。

で行われた=写真・下=。地元珠洲にある自然音や人の棲む生活音、出来事や昔の話など人の声を集め、それらを切り取って表現化している。『おくのとのきおく』は漢字で表記すれば「奥能登の記憶」。 このレストランですごさを感じるのは一見して鉄骨を感じさせる構造だが、よく見るとすべて木製だ。公式ガイドブックによると、ヒノキの木を圧縮して強度を上げた木材を、鉄骨などで用いられる「トラス構造」で設計した、日本初の建造物となっている。日本海の強風に耐えるため本来は鉄骨構造が必要なのかもしれないが、それでは芸術祭にふさわしくない。そこで、鉄骨のような形状をした木製という稀にみる構造体になった。これもアートだ。

このレストランですごさを感じるのは一見して鉄骨を感じさせる構造だが、よく見るとすべて木製だ。公式ガイドブックによると、ヒノキの木を圧縮して強度を上げた木材を、鉄骨などで用いられる「トラス構造」で設計した、日本初の建造物となっている。日本海の強風に耐えるため本来は鉄骨構造が必要なのかもしれないが、それでは芸術祭にふさわしくない。そこで、鉄骨のような形状をした木製という稀にみる構造体になった。これもアートだ。 に避難所用の「間仕切り」を公民館に設置した。現地で見学させてもらったが、ダンボール製の簡単な間仕切りだが、透けないカーテン布が張られ、プライバシーがしっかりと確保されていた。

に避難所用の「間仕切り」を公民館に設置した。現地で見学させてもらったが、ダンボール製の簡単な間仕切りだが、透けないカーテン布が張られ、プライバシーがしっかりと確保されていた。 きのう24日に日帰りで会場を何ヵ所か訪れた。奥能登国際芸術祭の公式ガイドブックの表紙=写真・上=を飾っているのが、ドイツ・ベルリン在住のアーティスト、塩田千春氏の作品『時を運ぶ船』。「奥能登国際芸術祭2017」に制作されたが、芸術祭と言えばこの作品を思い浮かべるほど、シンボルのような存在感のある作品だ。塩砂を運ぶ舟から噴き出すように赤いアクリルの毛糸が網状に張り巡らされた空間。赤い毛糸は毛細血管のようにも見え、まるで母体の子宮の中の胎盤のようでもある。

きのう24日に日帰りで会場を何ヵ所か訪れた。奥能登国際芸術祭の公式ガイドブックの表紙=写真・上=を飾っているのが、ドイツ・ベルリン在住のアーティスト、塩田千春氏の作品『時を運ぶ船』。「奥能登国際芸術祭2017」に制作されたが、芸術祭と言えばこの作品を思い浮かべるほど、シンボルのような存在感のある作品だ。塩砂を運ぶ舟から噴き出すように赤いアクリルの毛糸が網状に張り巡らされた空間。赤い毛糸は毛細血管のようにも見え、まるで母体の子宮の中の胎盤のようでもある。 ら塩づくりを命じられ、出征を免れた。戦争で多くの友が命を落とし、その浜士は「命ある限り塩田を守る」と決意する。戦後、珠洲では浜士はたった一人となったが伝統の製塩技法を守り抜き、その後の塩田復興に大きく貢献した。技と時を背負い生き抜いた浜士の人生ドラマに塩田氏の創作意欲が着火したのだという。それにしてもこの膨大な数のアクリルの毛糸には圧倒される。

ら塩づくりを命じられ、出征を免れた。戦争で多くの友が命を落とし、その浜士は「命ある限り塩田を守る」と決意する。戦後、珠洲では浜士はたった一人となったが伝統の製塩技法を守り抜き、その後の塩田復興に大きく貢献した。技と時を背負い生き抜いた浜士の人生ドラマに塩田氏の創作意欲が着火したのだという。それにしてもこの膨大な数のアクリルの毛糸には圧倒される。 石川県内の21の大学・短大などで構成する「大学コンソーシアム石川」のシティカレッジ授業(7月29日)で、泉谷氏の講義=写真・上=を聴講した。テーマは「さいはての地域経営」。その中で泉谷氏は芸術祭の開催意義について述べていた。

石川県内の21の大学・短大などで構成する「大学コンソーシアム石川」のシティカレッジ授業(7月29日)で、泉谷氏の講義=写真・上=を聴講した。テーマは「さいはての地域経営」。その中で泉谷氏は芸術祭の開催意義について述べていた。 とめぐりすると、同時に珠洲という土地柄も理解できる。これが移住を促すチャンスにもなっている。

とめぐりすると、同時に珠洲という土地柄も理解できる。これが移住を促すチャンスにもなっている。 今回の震災で同市では1人が亡くなり、30人余りが負傷、全壊28棟、半壊103棟、一部損壊564棟(5月30日時点・石川県調べ)など甚大な被害を被った。知人は発表会に参加していて、メールでロゴの制作者のことも述べていた。考案したのは金沢美術工芸大学の研究生の男性で22歳。実家が珠洲市で最も被害が大きかった正院町にあり、自宅の裏山が崩れて祖母が負傷したのだという。

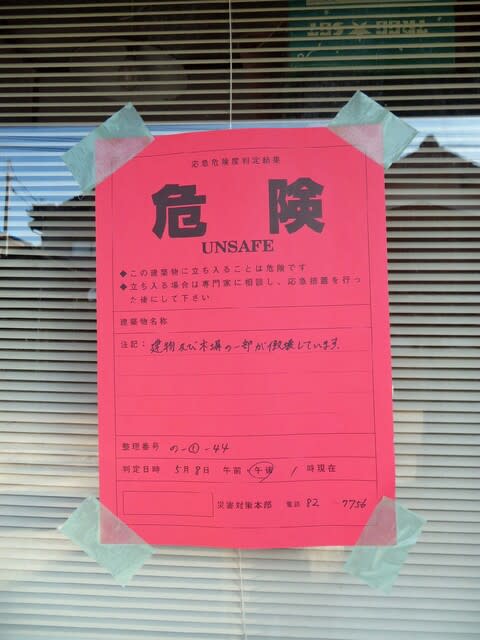

今回の震災で同市では1人が亡くなり、30人余りが負傷、全壊28棟、半壊103棟、一部損壊564棟(5月30日時点・石川県調べ)など甚大な被害を被った。知人は発表会に参加していて、メールでロゴの制作者のことも述べていた。考案したのは金沢美術工芸大学の研究生の男性で22歳。実家が珠洲市で最も被害が大きかった正院町にあり、自宅の裏山が崩れて祖母が負傷したのだという。 れた赤い紙があちらこちらの家や店舗の正面に貼られてあった。貼り紙をよく見ると、「応急危険度判定」とある。

れた赤い紙があちらこちらの家や店舗の正面に貼られてあった。貼り紙をよく見ると、「応急危険度判定」とある。  さっそく行ってみると、公民館は避難所だった。玄関でスタッフに「バンさんのマジキリはどこにありますか」と尋ねると、案内してくれた。正直な話、珠洲市は国際芸術祭を開催しているので、泉谷市長から「バンさんのマジキリ」と聞いて、芸術作品かとも思っていた。ところが、実際に見てみると、避難所のパーテーションだった=写真・上=。

さっそく行ってみると、公民館は避難所だった。玄関でスタッフに「バンさんのマジキリはどこにありますか」と尋ねると、案内してくれた。正直な話、珠洲市は国際芸術祭を開催しているので、泉谷市長から「バンさんのマジキリ」と聞いて、芸術作品かとも思っていた。ところが、実際に見てみると、避難所のパーテーションだった=写真・上=。 ックなどではなく、ダンボール製の簡単な仕組み。カーテン布が張られているが、プライバシー確保のために透けない。中にあるベッドもダンボールだ=写真・下=。坂氏は1995年の阪神大震災を契機に災害支援活動に取り組んでいて、このような「バンさんのマジキリ」を開発したようだ。

ックなどではなく、ダンボール製の簡単な仕組み。カーテン布が張られているが、プライバシー確保のために透けない。中にあるベッドもダンボールだ=写真・下=。坂氏は1995年の阪神大震災を契機に災害支援活動に取り組んでいて、このような「バンさんのマジキリ」を開発したようだ。 金沢から2時間ほどで珠洲市に着いた。今回の地震では同市を中心に1人が亡くなり、40人がけが。住宅被害は全壊が16棟、半壊15棟、部分損壊が706棟となっている。また、住宅以外でも蔵や納屋など62棟に被害が及んでいる(石川県危機管理監室まとめ)。被害が大きかった同市正院町に入ると、全半壊の家屋や、土蔵の白壁が落ちる=写真・上=などの被害があちらこちらにあった。

金沢から2時間ほどで珠洲市に着いた。今回の地震では同市を中心に1人が亡くなり、40人がけが。住宅被害は全壊が16棟、半壊15棟、部分損壊が706棟となっている。また、住宅以外でも蔵や納屋など62棟に被害が及んでいる(石川県危機管理監室まとめ)。被害が大きかった同市正院町に入ると、全半壊の家屋や、土蔵の白壁が落ちる=写真・上=などの被害があちらこちらにあった。 強の揺れでは、棚から出荷前の一升瓶が200本落ちて割れた。冬季の酒の仕込みに間に合うように酒蔵の改修工事を予定しているが、社長は「さらに強い地震が来るのではないかと不安もよぎる」と話した。

強の揺れでは、棚から出荷前の一升瓶が200本落ちて割れた。冬季の酒の仕込みに間に合うように酒蔵の改修工事を予定しているが、社長は「さらに強い地震が来るのではないかと不安もよぎる」と話した。  り、高さ9㍍もある大鳥居だった。近くを歩いていたシニアの男性に尋ねると、去年6月の地震6弱の揺れで鳥居が一部壊れ、修復工事を終えたばかりだったという。「また鳥居が崩れるなんて、残念です」と肩を落とした。

り、高さ9㍍もある大鳥居だった。近くを歩いていたシニアの男性に尋ねると、去年6月の地震6弱の揺れで鳥居が一部壊れ、修復工事を終えたばかりだったという。「また鳥居が崩れるなんて、残念です」と肩を落とした。