★「1・17」から28年 地震被災地を訪ね何思う

ちょうど28年前の1995年1月17日午前5時46分に発生した阪神・淡路大震災は震度7だった。金沢の自宅で睡眠中だったが、グラグラと揺れたので飛び起きた。テレビをつけると大変なことになっていた。当時民放テレビ局の報道デスクだったので、着の身着のまま急いで出勤した。系列局のABC朝日放送(大阪)に記者とカメラマンの2人を応援に出すことを決め、応援チームは社有車で現地にかけつけた。取材チームの無事を祈り見送ったものの、日本の安全神話が崩壊したと無念さを感じたことを覚えている。金沢は震度3だった。

そのことが身近で現実になったのは12年後、2007年3月25日午前9時41分に起きた能登半島地震だった。マグニチュード6.9、震度6強の揺れで、輪島市や七尾市、輪島市、穴水町で家屋2400棟余りが全半壊し、死者1人、重軽傷者は330人だった。当時は金沢大学に転職していたので、大学の有志と被災調査に入り、その後、学生たちを連れて被害が大きかった輪島市門前地区=写真・上=を中心に高齢者世帯を訪れ、散乱する家屋内の片づけのボランティアに入った。

そのことが身近で現実になったのは12年後、2007年3月25日午前9時41分に起きた能登半島地震だった。マグニチュード6.9、震度6強の揺れで、輪島市や七尾市、輪島市、穴水町で家屋2400棟余りが全半壊し、死者1人、重軽傷者は330人だった。当時は金沢大学に転職していたので、大学の有志と被災調査に入り、その後、学生たちを連れて被害が大きかった輪島市門前地区=写真・上=を中心に高齢者世帯を訪れ、散乱する家屋内の片づけのボランティアに入った。

この能登半島地震がきっかけで全国の被災地を訪れ、取材をするようなった。同じ年の7月16日、新潟県中越沖地震(震度6強)が発生した。取材の目的は、柏崎市のコミュニティー放送「FMピッカラ」のスタッフに話を聞くことだった。通常のピッカラの生放送は平日およそ9時間だが、災害発生時から24時間の生放送に切り替え、41日間続けた。同市では75ヵ所、およそ6000人が避難所生活を余儀なくされた。このため、被災者が当面最も必要とする炊き出し時刻、物資の支給先、仮設の風呂の場所、開店店舗の情報などライフライン情報を中心に4人のパーソナリティーが交代で流し続けた。そして、「聞き慣れた声が被災者に安心感を与える」とのコンセンプトで続けた。被災地で地域メディアの果たす役割について考えさせられた。

2011年3月11日の東日本大震災の後、気仙沼市を調査取材に訪れた。当時、気仙沼の街には海水の饐(す)えたような、腐海の匂いが立ち込めていた。ガレキは路肩に整理されていたので歩くことはできた。岸壁付近では、津波で陸に打ち上げられた大型巻き網漁船(330㌧)があった。津波のすさまじさを思い知らされた。

気仙沼は漁師町。市役所にほど近い公園では、数多くの大漁旗を掲げた慰霊祭が営まれていた。津波で漁船もろとも大漁旗も多く流されドロまみれになっていた。その大漁旗を市民の有志が拾い集め、何度も洗濯して慰霊祭で掲げた。その旗には「祝 大漁」の「祝」の文字を別の布で覆い、「祈」を書き入れたものが数枚あった=写真・中=。漁船は使えず、漁に出たくとも出れない、せめて祈るしかない、あるいは亡き漁師仲間の冥福を祈ったのかもしれない。「午後2時46分」に黙とうが始まり、一瞬の静けさの中で祈る人々、すすり泣く人々の姿は今も忘れられない。

気仙沼は漁師町。市役所にほど近い公園では、数多くの大漁旗を掲げた慰霊祭が営まれていた。津波で漁船もろとも大漁旗も多く流されドロまみれになっていた。その大漁旗を市民の有志が拾い集め、何度も洗濯して慰霊祭で掲げた。その旗には「祝 大漁」の「祝」の文字を別の布で覆い、「祈」を書き入れたものが数枚あった=写真・中=。漁船は使えず、漁に出たくとも出れない、せめて祈るしかない、あるいは亡き漁師仲間の冥福を祈ったのかもしれない。「午後2時46分」に黙とうが始まり、一瞬の静けさの中で祈る人々、すすり泣く人々の姿は今も忘れられない。

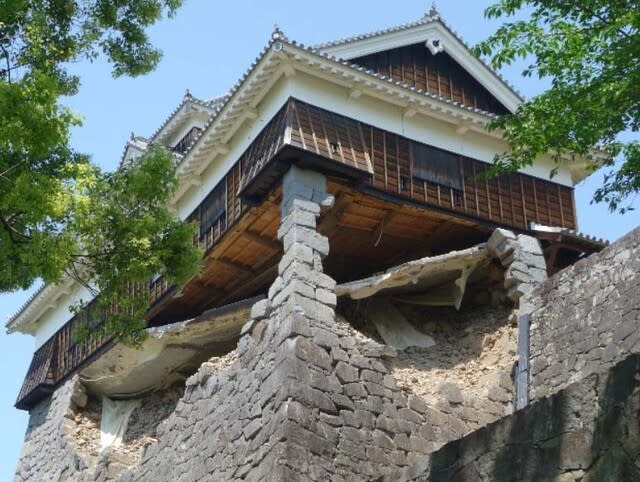

2016年4月16日の熊本地震。震度7の揺れに2度も見舞われ、震度4以上の余震が115回も起きた。震災から半年後に熊本市と隣接の益城町の被災現場を訪ねた。かろうじて「一本足の石垣」で支えられた熊本城の「飯田丸五階櫓(やぐら)」を見に行った。ところが、石垣が崩れるなどの恐れから城の大部分は立ち入り禁止区域になってい て、見学することはできなかった。櫓の重さは35㌧で、震災後しばらくはその半分の重量を一本足の石垣が支えていた=写真・下、熊本市役所公式ホームページより=。まさに「奇跡の一本石垣」だった。熊本城の周囲をぐるりと一周したが、飯田丸五階櫓だけでなく、あちこちの石垣が崩れ、櫓がいまにも崩れそうになっていた。

て、見学することはできなかった。櫓の重さは35㌧で、震災後しばらくはその半分の重量を一本足の石垣が支えていた=写真・下、熊本市役所公式ホームページより=。まさに「奇跡の一本石垣」だった。熊本城の周囲をぐるりと一周したが、飯田丸五階櫓だけでなく、あちこちの石垣が崩れ、櫓がいまにも崩れそうになっていた。

崩れた10万個にもおよぶ石垣を元に戻す作業は時間がかかる。飯田丸五階櫓もようやく石垣部分の積み直しが終わったものの、復旧工事は2037年度まで続く(熊本市役所公式ホームページ)。名城の復旧には時間がかかる。

⇒17日(火)夜・金沢の天気 くもり時々あめ

るりと一周したが、飯田丸五階櫓だけでなく、あちこちの石垣が崩れ、櫓がいまにも崩れそうになっていた。

るりと一周したが、飯田丸五階櫓だけでなく、あちこちの石垣が崩れ、櫓がいまにも崩れそうになっていた。