☆能登半島地震 地震と津波をセットで考える心構え

能登半島地震は地震、火災、そして津波の複合災害の現場でもある。珠洲市の海岸沿いには津波が押し寄せた。メディア各社の報道は、マグニチュード7.6の地震発生後まもなくして3㍍ほどの高さの波が来たと住民の話を伝えている。きのう(16日)津波に見舞われた被災地をめぐった。

海岸沿いにある珠洲市飯田町のショッピングセンター「シーサイド」=写真・上=。店舗は閉じられたままだった。食品スーパーや書店など10店舗が入る2階建てのショッピングセンターで、元旦は福袋を買い求める客などが訪れていた。強烈な揺れがあり、従業員たちが「津波が来ます」と叫び、客を誘導して高台にある小学校に避難した。揺れから10分ほどして、70㌢ほどの津波が1階の店舗に流れ込んできた。従業員がいち早く自発的に動いたことから人的被害は出なかった。シーサイドでは年2回、避難訓練を実施していた。

海岸沿いにある珠洲市飯田町のショッピングセンター「シーサイド」=写真・上=。店舗は閉じられたままだった。食品スーパーや書店など10店舗が入る2階建てのショッピングセンターで、元旦は福袋を買い求める客などが訪れていた。強烈な揺れがあり、従業員たちが「津波が来ます」と叫び、客を誘導して高台にある小学校に避難した。揺れから10分ほどして、70㌢ほどの津波が1階の店舗に流れ込んできた。従業員がいち早く自発的に動いたことから人的被害は出なかった。シーサイドでは年2回、避難訓練を実施していた。

観光名所である見附島を一望する同市宝立町も津波の被害が大きかった。ホテル「珠洲温泉のとじ荘」は建物の被害のほか、水道などのライフラインが復旧しておらず休業が続いている。ホテル近くの海岸には津波で漁船が陸に打ち上げられていた。そして、見附島も変わり果てた。その勇壮なカタチから通称「軍艦島」と呼ばれていたが、2023年5月5日の震度6強、そして今回と度重なる揺れで「難破船」のような朽ちた姿になった。

観光名所である見附島を一望する同市宝立町も津波の被害が大きかった。ホテル「珠洲温泉のとじ荘」は建物の被害のほか、水道などのライフラインが復旧しておらず休業が続いている。ホテル近くの海岸には津波で漁船が陸に打ち上げられていた。そして、見附島も変わり果てた。その勇壮なカタチから通称「軍艦島」と呼ばれていたが、2023年5月5日の震度6強、そして今回と度重なる揺れで「難破船」のような朽ちた姿になった。

ホテル近くの住宅地では波をかぶり倒壊した2階建ての家屋があった。そして、道路では突き上げているマンホールがいくつもあり、中には1㍍余りの高さのものもあった=写真・中=。アスファルトの道路だが、砂が覆っていた。おそらく津波で運ばれてきた砂、そして液状化現象で地下から噴き出した砂が混在しているようにも思えた。マンホールは道路下の下水管とつながっている。液状化で水分を多く含ん だ地盤が激しい揺れで流動化したことでマンホールが突き上がったのかもしれない。下水管の損傷も相当なものだろうと憶測した。

だ地盤が激しい揺れで流動化したことでマンホールが突き上がったのかもしれない。下水管の損傷も相当なものだろうと憶測した。

珠洲市の海岸沿いの道路を車で走ると、「想定津波高」という電柱看板が目に付く。中には「想定津波高 20.0m以上」もある=写真・下=。同市では2018年1月に「津波ハザードマップ」を改訂した際にリスクがある地域への周知の意味を込めて電柱看板で表記した。石川県庁がまとめた『石川県災異誌』(1993年版)によると、1833年12月7日に新潟沖を震源とする大きな津波があり、珠洲などで流出家屋が345戸あり、死者は約100人に上ったとされる。1964年の新潟地震や1983年の日本海中部地震、1993年の北海道南西沖地震などでも珠洲などに津波が押し寄せている。

半島の尖端という立地では地震と津波をセットで考える日ごろの心構えが必要なのだろう。シーサイド従業員の率先した避難誘導や「想定津波高」の電柱看板からそんなことを学んだ。

⇒17日(日)夜・金沢の天気 くもり

大陸に面した半島北側の外浦(そとうら)は冬場の荒波で知られるが、漁港の倉庫に当たるほどの波ではない。そもそも、この地域では津波が起こらないと言われていた。なので、沿岸部の人たちは「津波は3分でやってくる」と恐れ始めた。以下憶測だ。北陸電力の志賀原発=写真=は志賀町赤住の海岸べりに位置している。地域の人たちの中には、「津波への備えは大丈夫か」と危惧する向きも出始めているのではないだろうか。

大陸に面した半島北側の外浦(そとうら)は冬場の荒波で知られるが、漁港の倉庫に当たるほどの波ではない。そもそも、この地域では津波が起こらないと言われていた。なので、沿岸部の人たちは「津波は3分でやってくる」と恐れ始めた。以下憶測だ。北陸電力の志賀原発=写真=は志賀町赤住の海岸べりに位置している。地域の人たちの中には、「津波への備えは大丈夫か」と危惧する向きも出始めているのではないだろうか。 当時、金沢のローカル紙の新聞記者で、輪島支局で勤務していた。正午ごろ、日本海中部地震が起き、輪島も震度3の揺れがあった。金沢本社の報道デスクから電話があり、「津波が発生しているようだ。輪島にも来るかもしれないので港に行け」と指示があった。輪島漁港に駆けつけると、すでに津波が押し寄せていて、港内に巨大な渦巻きが起きていた。高さ数㍍の波が海上を滑って走るように次々と向かってくる。

当時、金沢のローカル紙の新聞記者で、輪島支局で勤務していた。正午ごろ、日本海中部地震が起き、輪島も震度3の揺れがあった。金沢本社の報道デスクから電話があり、「津波が発生しているようだ。輪島にも来るかもしれないので港に行け」と指示があった。輪島漁港に駆けつけると、すでに津波が押し寄せていて、港内に巨大な渦巻きが起きていた。高さ数㍍の波が海上を滑って走るように次々と向かってくる。 日本海に突き出る能登半島の尖端にある同市は過去に津波による被害を受けている。石川県庁がまとめた『石川県災異誌』(1993年版)によると、1833年12月7日の新潟県沖を震源とする津波では、同市ほか能登で流出家屋が345戸あり、死者は約100人に上った。1964年の新潟地震や1983年の日本海中部地震、1993年の北海道南西沖地震などでも能登に津波が押し寄せている。

日本海に突き出る能登半島の尖端にある同市は過去に津波による被害を受けている。石川県庁がまとめた『石川県災異誌』(1993年版)によると、1833年12月7日の新潟県沖を震源とする津波では、同市ほか能登で流出家屋が345戸あり、死者は約100人に上った。1964年の新潟地震や1983年の日本海中部地震、1993年の北海道南西沖地震などでも能登に津波が押し寄せている。 地震で思い起こすのがあのドラマだ。2021年10月10日から5回にわたって放送されたTBS系「日曜劇場『日本沈没―希望のひと―』」。地盤の変動で日本列島が海に沈むという設定のSF小説「日本沈没」(小松左京著、1973年)をベースにしたテレビドラマだったが、初回放送の3日前の10月7日には首都圏で最大震度5強の地震があり、10月20日には阿蘇山が噴火した。

地震で思い起こすのがあのドラマだ。2021年10月10日から5回にわたって放送されたTBS系「日曜劇場『日本沈没―希望のひと―』」。地盤の変動で日本列島が海に沈むという設定のSF小説「日本沈没」(小松左京著、1973年)をベースにしたテレビドラマだったが、初回放送の3日前の10月7日には首都圏で最大震度5強の地震があり、10月20日には阿蘇山が噴火した。 気仙沼は漁師町。津波で漁船もろとも大漁旗も多く流されドロまみれになっていた。その大漁旗を市民の有志が拾い集め、何度も洗濯して慰霊祭で掲げた。この日は曇天だったが、色とりどりの大漁旗は大空に映えていた。その旗には「祝 大漁」の「祝」の文字を別の布で覆い、「祈」を書き入れたものが数枚あった。漁船は使えず、漁に出たくとも出れない、せめて祈るしかない、あるいは亡き漁師仲間の冥福を祈ったのかもしれない。「14時46分」に黙とうが始まり、一瞬の静けさの中で、祈る人々、すすり泣く人々の姿は今でも忘れられない。

気仙沼は漁師町。津波で漁船もろとも大漁旗も多く流されドロまみれになっていた。その大漁旗を市民の有志が拾い集め、何度も洗濯して慰霊祭で掲げた。この日は曇天だったが、色とりどりの大漁旗は大空に映えていた。その旗には「祝 大漁」の「祝」の文字を別の布で覆い、「祈」を書き入れたものが数枚あった。漁船は使えず、漁に出たくとも出れない、せめて祈るしかない、あるいは亡き漁師仲間の冥福を祈ったのかもしれない。「14時46分」に黙とうが始まり、一瞬の静けさの中で、祈る人々、すすり泣く人々の姿は今でも忘れられない。 じ場所に立ってみた。巻き網漁船はすでに解体されていた。が、震災から2ヵ月後に見た街並みの記憶とそう違わなかった。当時でも街のあちこちでガレキの処理が行われていた。テレビを視聴していて復興が随分と進んでいるとのイメージを抱いていたが、現地を眺めて愕然としたことを覚えている。

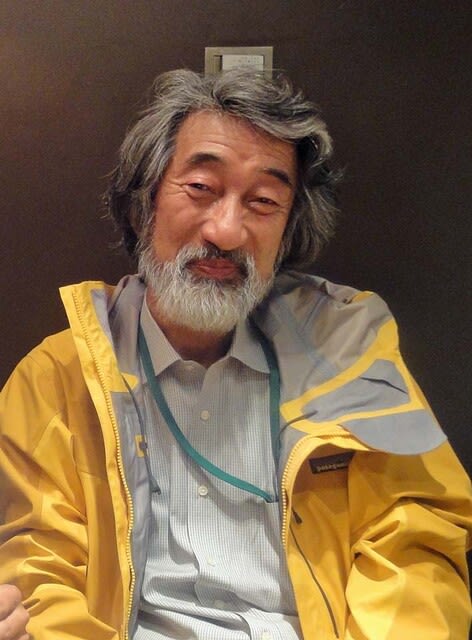

じ場所に立ってみた。巻き網漁船はすでに解体されていた。が、震災から2ヵ月後に見た街並みの記憶とそう違わなかった。当時でも街のあちこちでガレキの処理が行われていた。テレビを視聴していて復興が随分と進んでいるとのイメージを抱いていたが、現地を眺めて愕然としたことを覚えている。 12日午前中に東京・八重洲で畠山氏と会うことができた。頭髪、ひげが伸びていて、まるで仙人のような風貌だった=写真・上=。この折に、9月2日に輪島市で開催する「地域再生人材大学サミットin能登」(能登キャンパス構想推進協議会主催)の基調講演をお願いし、承諾を得た。4ヵ月後、畠山氏と輪島で再会した。人は自然災害とどのように向き合っていけばよいのか、実にリアルな話だった。以下、講演の要旨。

12日午前中に東京・八重洲で畠山氏と会うことができた。頭髪、ひげが伸びていて、まるで仙人のような風貌だった=写真・上=。この折に、9月2日に輪島市で開催する「地域再生人材大学サミットin能登」(能登キャンパス構想推進協議会主催)の基調講演をお願いし、承諾を得た。4ヵ月後、畠山氏と輪島で再会した。人は自然災害とどのように向き合っていけばよいのか、実にリアルな話だった。以下、講演の要旨。 私の家は海抜20㍍近くだが、自宅すぐ近くまで津波は押し寄せた。津波は海底から水面までが全部動く。昨晩、(輪島市の)海辺の温泉のホテルに泊まらせていただいた。窓を開けるとオーシャンビューで、正直これは危ないと思った。4階以下だったら、山手の民宿に移動しようかと考えたが、幸い8階と聞き安心した。温泉には浸かったが、安眠はできなかった。あの津波の恐怖がまだ体に染み込んでいる。

私の家は海抜20㍍近くだが、自宅すぐ近くまで津波は押し寄せた。津波は海底から水面までが全部動く。昨晩、(輪島市の)海辺の温泉のホテルに泊まらせていただいた。窓を開けるとオーシャンビューで、正直これは危ないと思った。4階以下だったら、山手の民宿に移動しようかと考えたが、幸い8階と聞き安心した。温泉には浸かったが、安眠はできなかった。あの津波の恐怖がまだ体に染み込んでいる。 津波が起きてしばらくは、誰もが元の所に帰るのは嫌だと言っていた。しかし、2ヵ月くらいすると、徐々に今まで生活した故郷を離れられないという心情になってきた。ただ恐れていたのは、海が壊れたのではないかということだった。震災後2ヵ月までは海に生き物の姿が全く見えなかった。ヒトデやフナ虫さえ姿を消していた。しかし2ヵ月したころ、孫が「おじいちゃん、何か魚がいる」と言うので見ると、小さい魚が泳いでいた。その日から、日を追ってどんどん魚が増えてきた。京都大学の研究者が来て基礎的な調査をしているが、生物が育つ下地は問題なく、プランクトンも大量に増えている。酸素量も大丈夫で、水中の化学物質なども調べてもらったが、危ないものはないと太鼓判を押してもらった。これでいけるということで、わが家では山へ行ってスギの木を切ってイカダを作り、カキの種を海に下げる仕事を開始した=写真・下=。

津波が起きてしばらくは、誰もが元の所に帰るのは嫌だと言っていた。しかし、2ヵ月くらいすると、徐々に今まで生活した故郷を離れられないという心情になってきた。ただ恐れていたのは、海が壊れたのではないかということだった。震災後2ヵ月までは海に生き物の姿が全く見えなかった。ヒトデやフナ虫さえ姿を消していた。しかし2ヵ月したころ、孫が「おじいちゃん、何か魚がいる」と言うので見ると、小さい魚が泳いでいた。その日から、日を追ってどんどん魚が増えてきた。京都大学の研究者が来て基礎的な調査をしているが、生物が育つ下地は問題なく、プランクトンも大量に増えている。酸素量も大丈夫で、水中の化学物質なども調べてもらったが、危ないものはないと太鼓判を押してもらった。これでいけるということで、わが家では山へ行ってスギの木を切ってイカダを作り、カキの種を海に下げる仕事を開始した=写真・下=。