★能登半島地震 生き埋め捜索急ぐも「72時間の壁」

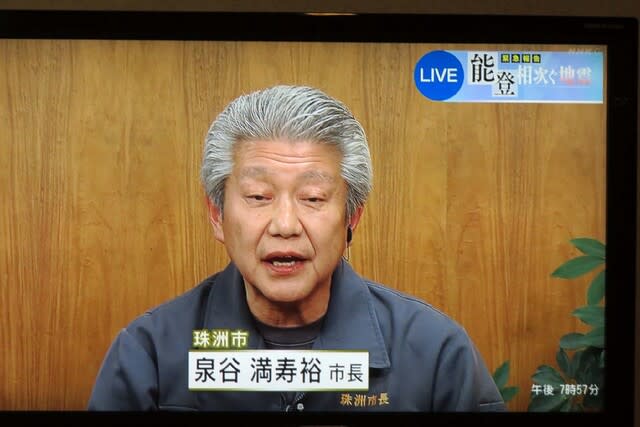

能登半島の尖端にある珠洲市の泉谷満寿裕市長は逆境を乗り越え、チャレンジ精神あふれる政治家でもある。去年5月5日に震度6強に見舞われ、9月に予定していた「奥能登国際芸術祭2023」を開催すべきかどうかどうかで市議会などで意見が分かれた際も、泉谷市長は「地域が悲嘆にくれる中、何か目標や希望がないと前を向いて歩けない。芸術祭を復興に向けての光にしたい」と答弁し、予定より3週間遅れで開催にこぎつけた。51日間の会期で延べ5万1000人を上回る来場者があり、予想を上回るにぎわいを見せた。その泉谷市長が今回の地震で発した言葉が、「壊滅的な状況」だった。

2日午前に開催された石川県災害対策本部員会議にオンランで出席した泉谷市長が発した言葉だった。珠洲市は今回の地震で震度6強と津波に見舞われ、人口1万2600人・世帯数5800世帯のうち全壊が1000世帯となった。同市の避難者数は6250人(8日午前8時現在)。インフラでは断水4800戸(4日午前8時現在)、停電8100戸(同)となっている。そして、差し迫っているのは「72時間の壁」だ。(※写真は、4日付の地元紙夕刊)

2日午前に開催された石川県災害対策本部員会議にオンランで出席した泉谷市長が発した言葉だった。珠洲市は今回の地震で震度6強と津波に見舞われ、人口1万2600人・世帯数5800世帯のうち全壊が1000世帯となった。同市の避難者数は6250人(8日午前8時現在)。インフラでは断水4800戸(4日午前8時現在)、停電8100戸(同)となっている。そして、差し迫っているのは「72時間の壁」だ。(※写真は、4日付の地元紙夕刊)

珠洲市での死者23人(4日午後現在)、そして安否不明者は35人におよぶ。しかし、全壊が1000世帯もあり、一家ごと生き埋めになっているケースもあるだろう。能登は高齢者の一人暮らしの割合も高いので、はたしてどれだけの人が安否不明なのか全容はわかっていない。生存率が大幅に下がるとされる発生72時間がきょう午後4時に迫っている。まだ多くの人が倒壊した建物に取り残されているに違いない。

珠洲市内には全国各地から災害救助犬25頭以上が到着し、倒壊家屋の中に人がいないか捜索活動にあたってる。72時間の壁が迫る中で泉谷市長は「力を振り絞って人命救助に取り組んでほしい」と訴えた(3日・県災害対策本部員会議)。「壊滅的な状況」の言葉から泉谷市長の必死の願いが伝わってくる。

⇒4日(木)午後・金沢の天気 はれ

さんのマジキリがあるので見てください」とのこと。「バンさんのマジキリ」の意味を理解しないまま、とりあえず避難所に向った。

さんのマジキリがあるので見てください」とのこと。「バンさんのマジキリ」の意味を理解しないまま、とりあえず避難所に向った。 坂氏の建築作品を再び鑑賞したのは芸術祭だった。急な坂道を上り、丘の上に立つと眼下に日本海の絶景が見渡せる。海岸線に沿うように長さ40㍍、幅5㍍の細長い建物「潮騒レストラン」があった。

坂氏の建築作品を再び鑑賞したのは芸術祭だった。急な坂道を上り、丘の上に立つと眼下に日本海の絶景が見渡せる。海岸線に沿うように長さ40㍍、幅5㍍の細長い建物「潮騒レストラン」があった。 今回の震災で同市では1人が亡くなり、30人余りが負傷、全壊28棟、半壊103棟、一部損壊564棟(5月30日時点・石川県調べ)など甚大な被害を被った。知人は発表会に参加していて、メールでロゴの制作者のことも述べていた。考案したのは金沢美術工芸大学の研究生の男性で22歳。実家が珠洲市で最も被害が大きかった正院町にあり、自宅の裏山が崩れて祖母が負傷したのだという。

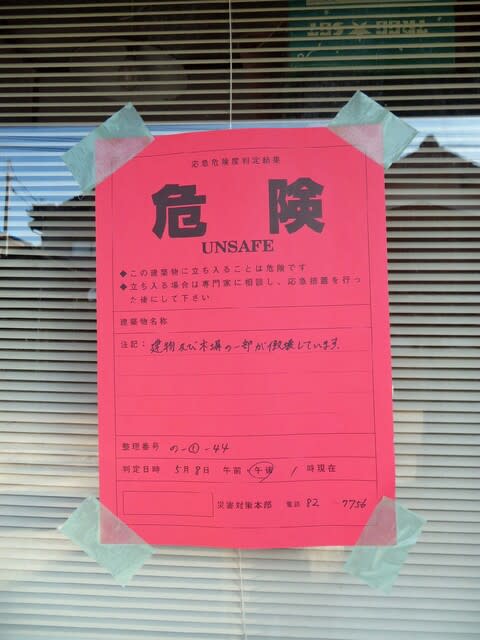

今回の震災で同市では1人が亡くなり、30人余りが負傷、全壊28棟、半壊103棟、一部損壊564棟(5月30日時点・石川県調べ)など甚大な被害を被った。知人は発表会に参加していて、メールでロゴの制作者のことも述べていた。考案したのは金沢美術工芸大学の研究生の男性で22歳。実家が珠洲市で最も被害が大きかった正院町にあり、自宅の裏山が崩れて祖母が負傷したのだという。 れた赤い紙があちらこちらの家や店舗の正面に貼られてあった。貼り紙をよく見ると、「応急危険度判定」とある。

れた赤い紙があちらこちらの家や店舗の正面に貼られてあった。貼り紙をよく見ると、「応急危険度判定」とある。  ックなどではなく、ダンボール製の簡単な仕組み。カーテン布が張られているが、プライバシー確保のために透けない。中にあるベッドもダンボールだ=写真・下=。坂氏は1995年の阪神大震災を契機に災害支援活動に取り組んでいて、このような「バンさんのマジキリ」を開発したようだ。

ックなどではなく、ダンボール製の簡単な仕組み。カーテン布が張られているが、プライバシー確保のために透けない。中にあるベッドもダンボールだ=写真・下=。坂氏は1995年の阪神大震災を契機に災害支援活動に取り組んでいて、このような「バンさんのマジキリ」を開発したようだ。 そうした状況の中で気になっているのが、珠洲市でことし秋に開催予定の「奥能登国際芸術祭」(総合プロデューサー・北川フラム氏)はどうなるのか、ということだ。2017年に始まった国際芸術祭は3年に一度のトリエンナーレで開催される。2020年はコロナ禍で1年間延期となり、翌年に「奥能登国際芸術祭2020+」として実施された。3回目のことしは9月2日から10月22日まで、14の国・地域の55組のアーティストによる作品が展示されることになっている=イラスト=。国際芸術祭の旗振り役の泉谷満寿裕市長が意外なタイミングで開催実施を表明した。

そうした状況の中で気になっているのが、珠洲市でことし秋に開催予定の「奥能登国際芸術祭」(総合プロデューサー・北川フラム氏)はどうなるのか、ということだ。2017年に始まった国際芸術祭は3年に一度のトリエンナーレで開催される。2020年はコロナ禍で1年間延期となり、翌年に「奥能登国際芸術祭2020+」として実施された。3回目のことしは9月2日から10月22日まで、14の国・地域の55組のアーティストによる作品が展示されることになっている=イラスト=。国際芸術祭の旗振り役の泉谷満寿裕市長が意外なタイミングで開催実施を表明した。 うためにも」などと述べていた。アナウンサーから質問があって述べたのではなく、自発的な発言だった。ある意味で公共の場でもあるテレビの生番組なので、開催実施を宣言したようなものだ。

うためにも」などと述べていた。アナウンサーから質問があって述べたのではなく、自発的な発言だった。ある意味で公共の場でもあるテレビの生番組なので、開催実施を宣言したようなものだ。