☆マイナンバーカードの利用価値とは何なのか

「突破力の政治家」と称される河野太郎氏なのだが、いつの間にか「旗振り役」を演じているようだ。改正マイナンバー法が今月2日の参院本会議で可決成立した。紙の健康保険証を2024年秋に廃止して、マイナンバーカードに一本化するほか、給付金などを個人に迅速に配布するため、口座の登録を広げる措置なども盛り込んだ。法案の推進役となった河野氏には、いろいろな機能をマイナンバーカードに付加することで利用価値を高め、普及を徹底させる狙いがあるようだ。

さらに、カード取得者らに最大2万円分のポイントを付与する「マイナポイント」の申し込み期限をことし9月末に延長するなど、あの手この手だ。こうした取り組みの甲斐 あって、ことし4月末現在の人口に対する交付率は69.8%(総務省公式サイト「マイナンバーカード交付状況について」より)となっている。2021年4月1日時点の交付率は28.2%、2022年4月1日時点の交付率は43.3%だったので、ことしの伸び率は高まっている。さらに、これまでのマイナンバーカードの申請の受付率だと77.1%(6月4日現在・同)となっていて、今年度内の交付率はかなり高まりそうだ。

あって、ことし4月末現在の人口に対する交付率は69.8%(総務省公式サイト「マイナンバーカード交付状況について」より)となっている。2021年4月1日時点の交付率は28.2%、2022年4月1日時点の交付率は43.3%だったので、ことしの伸び率は高まっている。さらに、これまでのマイナンバーカードの申請の受付率だと77.1%(6月4日現在・同)となっていて、今年度内の交付率はかなり高まりそうだ。

この背景には、岸田総理がマイナンバーカード普及を「デジタル社会の基盤」と位置づけ、去年8月10日に発足した第2改造内閣で河野氏を旗振り役のデジタル大臣に任命したことが功を奏したのかもしれない。ただ、ここにきて取り組みの「ずさんさ」が露呈している。メディア各社のニュースによると、河野氏は7日の記者会見で、マイナンバーカードにひもづけされた公金受取口座で、本人以外の家族名義の口座が13万件あったと明らかにした。会見では詳しく述べられていなかったが、子どもの受取口座として親が自分の口座を登録したケースが多かったのではないだろうか。小さな子を持つ親なら考えそうなことだ。

問題は、河野氏も会見で述べていたように、デジタル庁が2月にこの「家族口座」の問題を把握していながら、問題を明らかにせず対策もとらなかった、という点だろう。十分予想できたことなので、事前に周知を徹底して本人名義以外は登録できない仕組みにすべきだったのではないか。

そもそも論ではあるが、マイナンバーカードは市区町村長が交付するもので、取得は義務ではなく任意である。なので、普及のポイントはマイナンバーカードに国民が便利性や利用価値を感じるかどうか、だ。加えて、カードを紛失した場合の簡単便利な対応マニュアルを周知させることだろう。デジタル庁は2026年中にも偽造防止のため、暗号技術などを採用する新たなマイナンバーカードの導入を目指す方針を示している。この際、河野大臣に提案したいのは、指紋あるいは顔認証だけでも受付がOKな仕組みにしてはどうだろうか。もちろん、顔認証で個人情報が盗み取られないようなセキュリティ-対策は必要だ。

⇒9日(金)夜・金沢の天気 はれ

河野太郎デジタル大臣は記者会見(13日)で、2024年秋に現行の健康保険証を廃止し、マイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」に切り替えると発表した。また、24年度末としているマイナンバーカードと運転免許証の一体化時期の前倒しを検討することも明らかにした(13日付・毎日新聞Web版)。ことし8月10日の改造内閣でデジタル大臣に就任、河野氏らしい「突破力」を見せたようだ。

河野太郎デジタル大臣は記者会見(13日)で、2024年秋に現行の健康保険証を廃止し、マイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」に切り替えると発表した。また、24年度末としているマイナンバーカードと運転免許証の一体化時期の前倒しを検討することも明らかにした(13日付・毎日新聞Web版)。ことし8月10日の改造内閣でデジタル大臣に就任、河野氏らしい「突破力」を見せたようだ。 キエフにある日本の大使館も一時閉鎖に追い込まれている。朝日新聞Web版(2日付)によると、外務省は大使館をウクライナ西部の都市リビウに移転すると発表し、「ロシアによる侵略が拡大し、首都キエフの情勢が極度かつ急速に緊迫化した」と説明した。在留邦人は先月27日時点で120人、その多くがキエフに在住している、

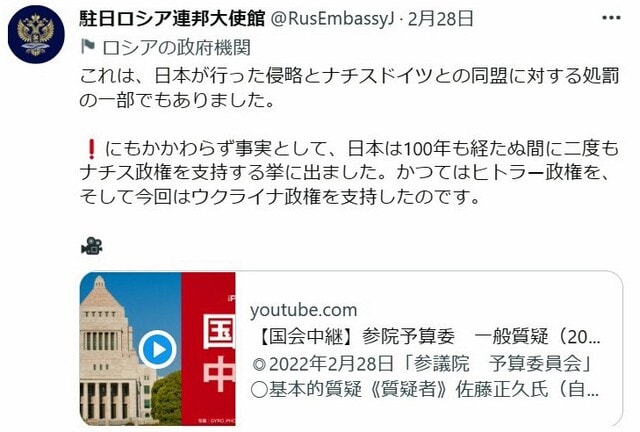

キエフにある日本の大使館も一時閉鎖に追い込まれている。朝日新聞Web版(2日付)によると、外務省は大使館をウクライナ西部の都市リビウに移転すると発表し、「ロシアによる侵略が拡大し、首都キエフの情勢が極度かつ急速に緊迫化した」と説明した。在留邦人は先月27日時点で120人、その多くがキエフに在住している、 る日本政府を非難している。「日本は100年も経たぬ間に二度もナチス政権を支持する挙に出ました。かつてはヒトラー政権を、そして今回はウクライナ政権を支持したのです」と=写真・上=。

る日本政府を非難している。「日本は100年も経たぬ間に二度もナチス政権を支持する挙に出ました。かつてはヒトラー政権を、そして今回はウクライナ政権を支持したのです」と=写真・上=。 選が衆院任期満了の10月21日以降にも実施される総選挙の「党の顔」を決める選挙であるとすれば、河野氏で決まりということか。

選が衆院任期満了の10月21日以降にも実施される総選挙の「党の顔」を決める選挙であるとすれば、河野氏で決まりということか。 画を撤回したのは当時防衛大臣だった河野氏だ。その後、当時の安倍総理はミサイル発射基地を自衛権に基づいて無力化する「敵基地攻撃能力」の保有の検討を表明したが、9月に就任した菅総理は議論を棚上げしていた。

画を撤回したのは当時防衛大臣だった河野氏だ。その後、当時の安倍総理はミサイル発射基地を自衛権に基づいて無力化する「敵基地攻撃能力」の保有の検討を表明したが、9月に就任した菅総理は議論を棚上げしていた。 すでにイスラエルなど始まっている新型コロナウイルスの3回目のワクチン接種。アメリカではバイデン大統領が2回目の接種を終えてから8ヵ月経った人に対し、9月20日から3回目の接種を行う方針を明らかにした(8月19日付・NHKニュースWeb版)。アメリカでは3回目接種を「booster shot」と称している。追加接種の意味だ。

すでにイスラエルなど始まっている新型コロナウイルスの3回目のワクチン接種。アメリカではバイデン大統領が2回目の接種を終えてから8ヵ月経った人に対し、9月20日から3回目の接種を行う方針を明らかにした(8月19日付・NHKニュースWeb版)。アメリカでは3回目接種を「booster shot」と称している。追加接種の意味だ。