☆「顕著な大雪」峠は越えるも 能登で集落の孤立、停電

気象庁は「顕著な大雪」という言葉を何度も使って、北陸地方に大雪に警戒するよう呼びかけている。きょう金沢の自宅周辺は銀世界となった。自宅二階から雪景色をきのうと同じアングルで撮影した。樹木に積もった雪のぶ厚さが顕著な大雪を物語る。(※写真・上は、23日午前7時35分に自宅2階から撮影した近所の雪景色)

雪による被害が出ているのは能登地方だ。半島尖端部にある輪島市や珠洲市ではきょう午前で50㌢余りの積雪となっている。大雪で倒れた木や電柱が道を塞ぎ、車で行き来できなくなっており、180世帯が孤立化した。また、停電が2200戸余り、凍結による断水なども起きている。地元紙のきょうの朝夕刊によると=写真・下=、道路での倒木の撤去に時間がかかるため復旧の見通しは立っていないところもあり、輪島市などではまだ170世帯余りの孤立状態が続いている。同市は要望に応じ、食糧

雪による被害が出ているのは能登地方だ。半島尖端部にある輪島市や珠洲市ではきょう午前で50㌢余りの積雪となっている。大雪で倒れた木や電柱が道を塞ぎ、車で行き来できなくなっており、180世帯が孤立化した。また、停電が2200戸余り、凍結による断水なども起きている。地元紙のきょうの朝夕刊によると=写真・下=、道路での倒木の撤去に時間がかかるため復旧の見通しは立っていないところもあり、輪島市などではまだ170世帯余りの孤立状態が続いている。同市は要望に応じ、食糧 や毛布といった救援物資を届けている。停電などは一部復旧したものの、2100戸で停電が続いている。

や毛布といった救援物資を届けている。停電などは一部復旧したものの、2100戸で停電が続いている。

積雪が多いと交通事故が多発する。金沢市などではスリップ事故がきょう朝までに119件発生した。また、事故にはいたっていないもの、雪で車が動かなくなったりしているケースも相当数あるようだ。

石川など北陸を襲った「顕著な大雪」は続くのか。金沢地方気象台によると、寒気のピークは過ぎつつあるものの、この後も断続的に雪が降る見込み。24日午前6時までに予想される降雪量は、多いところで、加賀平地10㌢、加賀山地20㌢、能登平地10㌢、能登山地20㌢となっている。「顕著な大雪」は峠は越えたものの、雪は降り続く。

⇒23日(土)夜・金沢の天気 あめ時々ゆき

午前0時過ぎごろに自宅近くで落雷があり、停電となった。電源のブレーカー(電気回路の遮断器)が落ちていた。オンにしたが復旧しない。近所を見渡すと住宅の西側一帯の街灯が消えていた。ということは周囲一帯が停電になったようだ。

午前0時過ぎごろに自宅近くで落雷があり、停電となった。電源のブレーカー(電気回路の遮断器)が落ちていた。オンにしたが復旧しない。近所を見渡すと住宅の西側一帯の街灯が消えていた。ということは周囲一帯が停電になったようだ。 何しろ、全国で年間の雷日数がもっとも多いは金沢の45.1日だ(気象庁「雷日数」1991-2020)。このため、金沢では雷害からパソコンを守るためにガードコンセントは不可欠だ。現在使っているガードコンセントは金沢市に本社があるメーカーが製造したもの。北陸で雷害のケースと実情を研究し耐雷対策に取り組んできた企業の製品なので信頼を寄せている。が、それでも気になり、念のためPCをチェックした次第。

何しろ、全国で年間の雷日数がもっとも多いは金沢の45.1日だ(気象庁「雷日数」1991-2020)。このため、金沢では雷害からパソコンを守るためにガードコンセントは不可欠だ。現在使っているガードコンセントは金沢市に本社があるメーカーが製造したもの。北陸で雷害のケースと実情を研究し耐雷対策に取り組んできた企業の製品なので信頼を寄せている。が、それでも気になり、念のためPCをチェックした次第。 初めて6月に3日連続で40度を超え、22日には過去最高の41度を記録したと報じれらている(6月25日付・AFP通信Web版日本語)。

初めて6月に3日連続で40度を超え、22日には過去最高の41度を記録したと報じれらている(6月25日付・AFP通信Web版日本語)。 地震で思い起こすのがあのドラマだ。2021年10月10日から5回にわたって放送されたTBS系「日曜劇場『日本沈没―希望のひと―』」。地盤の変動で日本列島が海に沈むという設定のSF小説「日本沈没」(小松左京著、1973年)をベースにしたテレビドラマだったが、初回放送の3日前の10月7日には首都圏で最大震度5強の地震があり、10月20日には阿蘇山が噴火した。

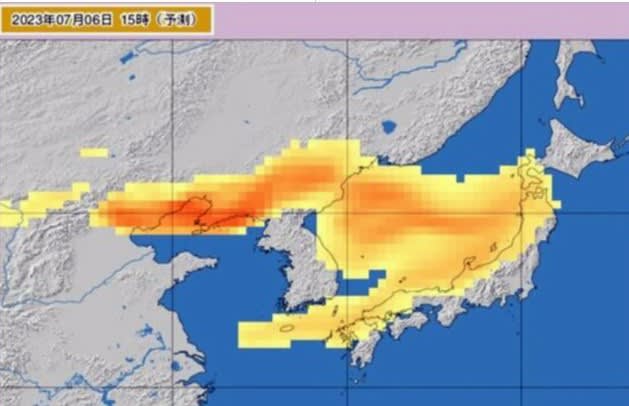

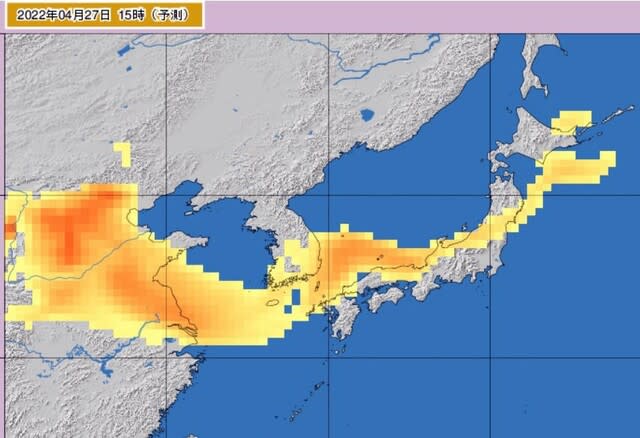

地震で思い起こすのがあのドラマだ。2021年10月10日から5回にわたって放送されたTBS系「日曜劇場『日本沈没―希望のひと―』」。地盤の変動で日本列島が海に沈むという設定のSF小説「日本沈没」(小松左京著、1973年)をベースにしたテレビドラマだったが、初回放送の3日前の10月7日には首都圏で最大震度5強の地震があり、10月20日には阿蘇山が噴火した。 日本から4000㌔も離れた中国大陸のタクラマカン砂漠やゴビ砂漠から偏西風に乗って黄砂はやってくる。きょうのような日に外出すると、目がかゆくなる。黄砂そのものはアレルギー物質になりにくいとされているが、黄砂に付着した微生物や大気汚染物質がアレルギーの原因となり、鼻炎など引き起こすようだ。さらに、黄砂の粒子が鼻や口から体の奥の方まで入り、気管支喘息を起こす人もいる。

日本から4000㌔も離れた中国大陸のタクラマカン砂漠やゴビ砂漠から偏西風に乗って黄砂はやってくる。きょうのような日に外出すると、目がかゆくなる。黄砂そのものはアレルギー物質になりにくいとされているが、黄砂に付着した微生物や大気汚染物質がアレルギーの原因となり、鼻炎など引き起こすようだ。さらに、黄砂の粒子が鼻や口から体の奥の方まで入り、気管支喘息を起こす人もいる。 さらに、今月30日からは地図上に5段階で色分けして表示する「キキクル(危険度分布)」で、5色を警戒レベルの色と統一して、紫は「レベル4の全員避難」、黒は「レベル5で災害切迫」。紫は早めの避難行動の呼びかけになる。しっとり梅雨もいつの間にか怖くなったなものだ。

さらに、今月30日からは地図上に5段階で色分けして表示する「キキクル(危険度分布)」で、5色を警戒レベルの色と統一して、紫は「レベル4の全員避難」、黒は「レベル5で災害切迫」。紫は早めの避難行動の呼びかけになる。しっとり梅雨もいつの間にか怖くなったなものだ。 この時季、野外の駐車場に車を停めておくと、フロントガラスが白くなり、ガソリンスタンドで列について洗車をする。洗濯物も部屋干し。そして、外出してしばらくすると目がかゆくなることがある。黄砂そのものはアレルギー物質になりにくいとされているが、黄砂に付着した微生物や大気汚染物質がアレルギーの原因となり、鼻炎など引き起こすとされる。さらに、黄砂の粒子が鼻や口から体の奥の方まで入り、気管支喘息を起こす人もいる。

この時季、野外の駐車場に車を停めておくと、フロントガラスが白くなり、ガソリンスタンドで列について洗車をする。洗濯物も部屋干し。そして、外出してしばらくすると目がかゆくなることがある。黄砂そのものはアレルギー物質になりにくいとされているが、黄砂に付着した微生物や大気汚染物質がアレルギーの原因となり、鼻炎など引き起こすとされる。さらに、黄砂の粒子が鼻や口から体の奥の方まで入り、気管支喘息を起こす人もいる。 ニュースによると、石川県内の午前中の積雪は、白山市河内で8㌢、加賀市菅谷で6㌢、金沢市で2㌢、輪島市と珠洲市でそれぞれ1㌢となっている。白山麓の山の福井県との県境付近にある白山市の谷峠で57㌢の積雪を観測している(18日・NHKニュース)。山手に積雪が多い場合は山雪(やまゆき)、平地の方が山手より多く積もる場合を里雪(さとゆき)と言ったりする。

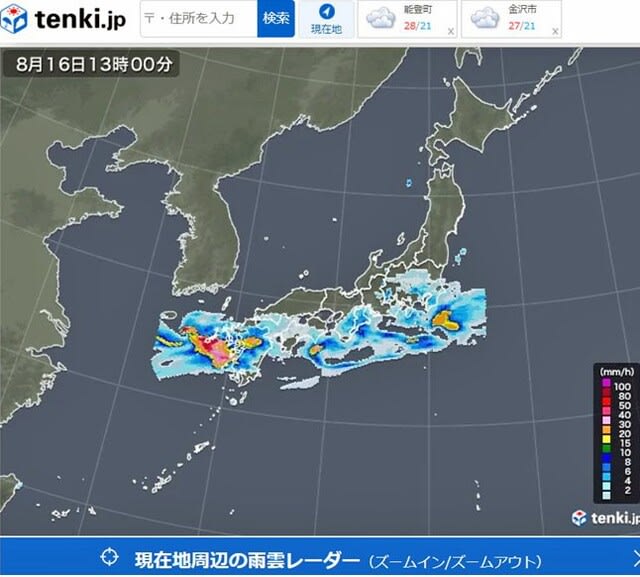

ニュースによると、石川県内の午前中の積雪は、白山市河内で8㌢、加賀市菅谷で6㌢、金沢市で2㌢、輪島市と珠洲市でそれぞれ1㌢となっている。白山麓の山の福井県との県境付近にある白山市の谷峠で57㌢の積雪を観測している(18日・NHKニュース)。山手に積雪が多い場合は山雪(やまゆき)、平地の方が山手より多く積もる場合を里雪(さとゆき)と言ったりする。 この記録的な大雨で、堤防の決壊や越水など9県の36河川で氾濫が発生。鉄道や道路も被害が相次いでいる。土砂災害は15府県で44件が発生していて、都道府県別件数(15日正午現在)では、長崎11、広島7、熊本5、佐賀4、富山、福岡各3、石川、鹿児島各2、福島、長野、岐阜、静岡、滋賀、京都、大阪各1などとなっている。さらに増える見通し(国土交通省公式ホームページ「プレスリリース」)。

この記録的な大雨で、堤防の決壊や越水など9県の36河川で氾濫が発生。鉄道や道路も被害が相次いでいる。土砂災害は15府県で44件が発生していて、都道府県別件数(15日正午現在)では、長崎11、広島7、熊本5、佐賀4、富山、福岡各3、石川、鹿児島各2、福島、長野、岐阜、静岡、滋賀、京都、大阪各1などとなっている。さらに増える見通し(国土交通省公式ホームページ「プレスリリース」)。