☆民放のネット同時配信 日テレが先駆け

いよいよ民放で放送とネットの同時配信が始まった。きのう2日午後7時から、民放動画配信サービス「TⅤer」で「日テレ系ライブ」を視聴した。番組「I LOVE みんなのどうぶつ園」が民放の歴史で記念すべき同時配信スタート番組となった=写真=。日本テレビは民放初のテレビ局として1953年8月28日に開局。2003年12月1日にはそれまではアナログ放送から地上デジタル放送をスタートさせ、そして2021年10月2日に同時配信の開始と、まさに日本の放送史を刻んでいる。

放送とネットの同時配信では、NHKが先行して2020年4月1日から「NHK+(プラス)」で始めているので、民放初の日テレの新サービスはNHKに比べれば1年半の遅れでもある。ただ、民放でここまでこぎつけるには相当のハードルがあったことは想像に難くない。技術面もさることながら、日本独特の「放送権」の有り方だ。ローカル局には放送法で「県域」というものがあり、放送免許は基本的に県単位で1波、あるいは数県で1波が割り与えられている。1波とは、東京キー局(日本テレビ、テレビ朝日、TBS、フジテレビ、テレビ東京)の系列ローカル局のこと。パソコンやスマホ、タブレットで東京キー局の番組を視聴できれば、ローカル局は視聴されなくなるかもしれないという不安がローカル局にはある。テレビ業界における「ポツンと一軒家」化だ。

放送とネットの同時配信では、NHKが先行して2020年4月1日から「NHK+(プラス)」で始めているので、民放初の日テレの新サービスはNHKに比べれば1年半の遅れでもある。ただ、民放でここまでこぎつけるには相当のハードルがあったことは想像に難くない。技術面もさることながら、日本独特の「放送権」の有り方だ。ローカル局には放送法で「県域」というものがあり、放送免許は基本的に県単位で1波、あるいは数県で1波が割り与えられている。1波とは、東京キー局(日本テレビ、テレビ朝日、TBS、フジテレビ、テレビ東京)の系列ローカル局のこと。パソコンやスマホ、タブレットで東京キー局の番組を視聴できれば、ローカル局は視聴されなくなるかもしれないという不安がローカル局にはある。テレビ業界における「ポツンと一軒家」化だ。

また、民放ではバンセンと称される番組宣伝や「ACジャパン」が目立つ。電通がまとめた「2020年 日本の広告費」によると、新型コロナウイルスの感染拡大の影響でイベントや広告販促キャンペーンの延期や中止が相次ぎ、2020年は通年で6兆1594億円(前年比88.8%)となり、東日本大震災のあった2011年以来、9年ぶりのマイナス成長。リーマン・ショックの影響を受けた2009年(同88.5%)に次ぐ下げ幅となった。内訳を見ると、インターネット広告費は2兆2290億円(前年比105%)で増加してトップ、テレビ広告費は1兆6559億円(同89%)と減り、ネットとの格差が年々拡大している。

このようなテレビ業界の逆風の中で、日テレがプライムタイムの番組を中心に、放送とネットのリアルタイム配信に踏み切った。昨年10月から3ヵ月の時間をかけて347番組で同時配信の実証実験を行っていた。パソコンやスマホなど対応デバイスでどう映り方が異なるのか、タイムラグ(時間差)、CMの入れ替えなど用意周到に臨んだのだろう。他のキー局も年内から年度内にかけて順次移行する。同時配信によって、民放は新たなビジネスモデルをどう構築していくのか注目したい。

⇒3日(日)夜・金沢の天気 はれ

カナダ戦だけだ=写真・上=。民放の公式ホームページをチェックすると、テレビ朝日が競泳の中継(29日午前10時)、車いすテニスのハイライト番組(9月5日午後0時55分)、フジテレビは車いすバスケットボール男子5-6位決定戦(9月4日午後4時)など予定している。各局とも決まったように、競技の中継が1つ、ハイライト番組が1つか2つ、それも土日の日中の時間だ。いわゆるゴールデン・プライム帯ではない。

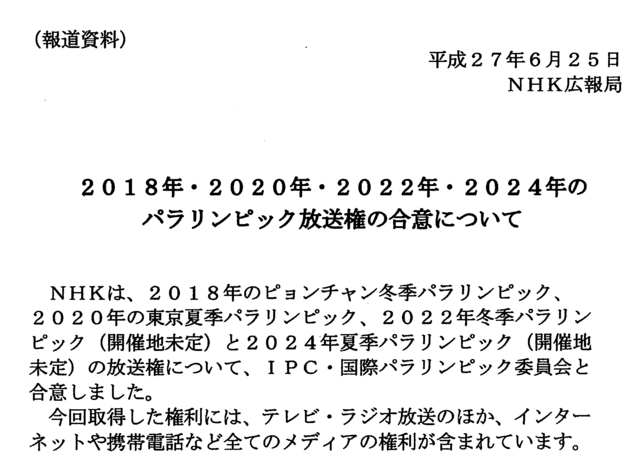

カナダ戦だけだ=写真・上=。民放の公式ホームページをチェックすると、テレビ朝日が競泳の中継(29日午前10時)、車いすテニスのハイライト番組(9月5日午後0時55分)、フジテレビは車いすバスケットボール男子5-6位決定戦(9月4日午後4時)など予定している。各局とも決まったように、競技の中継が1つ、ハイライト番組が1つか2つ、それも土日の日中の時間だ。いわゆるゴールデン・プライム帯ではない。 IPCと契約しているのはNHKのみ。2015年6月25日付のNHK広報のプレスリリースによると、平昌大会から2024年パリ夏季大会までの4大会の日本国内での放送権についてIPCと合意したと発表している=写真・下=。ただ、金額については記していない。

IPCと契約しているのはNHKのみ。2015年6月25日付のNHK広報のプレスリリースによると、平昌大会から2024年パリ夏季大会までの4大会の日本国内での放送権についてIPCと合意したと発表している=写真・下=。ただ、金額については記していない。

テレビ局の放送収入(CM)には2つの枠がある。番組に提供する「タイム」枠と、番組と番組の間で流す「スポット」枠である。第1四半期(4‐6月)の日本テレビの放送収入はタイムが290憶円、スポットが196憶円と、前年同期比でそれぞれマイナス1.1%、同36.6%となっている。とくにスポットの落ち込みが大きい。さらに、スポットを月別で見ると、4月が前年同月比でマイナス24.7%、5月が同40.2%、6月が47.5%と相当な落ち込みだ。民放キーをリードしている日本テレビがこの落ち込みである。

テレビ局の放送収入(CM)には2つの枠がある。番組に提供する「タイム」枠と、番組と番組の間で流す「スポット」枠である。第1四半期(4‐6月)の日本テレビの放送収入はタイムが290憶円、スポットが196憶円と、前年同期比でそれぞれマイナス1.1%、同36.6%となっている。とくにスポットの落ち込みが大きい。さらに、スポットを月別で見ると、4月が前年同月比でマイナス24.7%、5月が同40.2%、6月が47.5%と相当な落ち込みだ。民放キーをリードしている日本テレビがこの落ち込みである。