☆アサリ、ウナギ産地偽装は日本版「毒菜」「下水油」

中国産の食品を避けるようになったのは、中国人の言葉からだった。金沢大学にきていた中国人留学生が「毒菜」の話をしてくれた。「毒菜」は姿やカタチはよいが、使用が禁止されている毒性の強い農薬(有機リン系殺虫剤など)を使って栽培された野菜だ。さらに、「下水油」の話も。残飯や汚水に浮かぶ油をくみ取って精製した油、あるいは劣化した油を処理して見栄えをよくした油のこと。「同年代の若い人たちは屋台の食堂には行かなくなりましたよ。なんだか怖くて」と。11年も前の話だが、それ以来「毒菜」と「下水油」が頭から離れない。

先月のTBS番組『報道特集』(1月22日放送)で「輸入アサリが国産に アサリ産地偽装の実態は」を視聴した。3年をかけた調査報道で、中国産アサリが巧妙に産地偽装され、国産として全国に広く流通している実態をカメラが追いかけた。夜の熊本の干潟にばら撒かれる中国産のアサリ。1週間ほど寝かせて国産に化けさせる。そして、スーパーの店頭では熊本産という国産品で並んでいく。

先月のTBS番組『報道特集』(1月22日放送)で「輸入アサリが国産に アサリ産地偽装の実態は」を視聴した。3年をかけた調査報道で、中国産アサリが巧妙に産地偽装され、国産として全国に広く流通している実態をカメラが追いかけた。夜の熊本の干潟にばら撒かれる中国産のアサリ。1週間ほど寝かせて国産に化けさせる。そして、スーパーの店頭では熊本産という国産品で並んでいく。

業界内部の闇も浮かび上がる。かつて、この干潟で産地偽装をして脱税の罪で執行猶予付きの有罪判決を受けた元業者は現在は偽装をなくすための活動をしている。しかし、現地では相手にされなくなった。その背後にある「同調圧力」はすさまじい。業者の一人一人は「いけないことと理解はするが、仕方なく」に陥っている。その負のスパイラルをカメラは丁寧に追っていた。この報道の後、農水省は、熊本産として販売されているアサリの97%に「外国産が混入している可能性が高い」と調査結果を発表した。

見かけはブランドもの、そして得体の知れないものを売る。この報道を見て、この産地偽装は日本版の「毒菜」「下水油」だと感じた。ウナギの産地偽装も問題になった。うなぎ料理専門店を経営する奈良県大和高田市の食品販売会社「うな源」は中国産ウナギを国産と偽って、ネット通販やふるさと納税の返礼品として2020年4月1日から同11月30日の間に15万8873個を販売していた。近畿農政局により、食品表示法に基づく立入検査が行われていた。うな源はことし1月下旬から各店舗を閉店・休業していたが、信用も失墜。事業再開のめどが立たず、今月8日までに破産手続きに入った(9日付・東京商工リサーチWeb版)。

今回明るみになった一連の産地偽装問題は氷山の一角ではないだろうか。産地偽装と合わせて、監督官庁には中国の汚染水で育ったであろうアサリやウナギの安全性も追及してほしい。

(※写真は、アサリの産地偽装問題を受けて2月1日に緊急記者を行った熊本県知事=熊本県庁公式ホームページより)

⇒10日(木)夜・金沢の天気 くもり

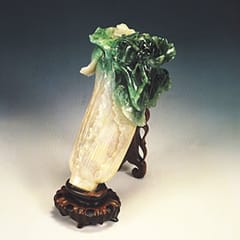

点にも及び、所蔵品数で世界四大博物館の一つに数えられる。ガイド役を引き受けてくれた国立台北護理健康大学の教員スタッフが真っ先に案内してくれたのが、清朝時代の「翆玉白菜」=写真・国立故宮博物院のホームページから=。長さ19㌢、幅10㌢ほどの造形ながら、本物の白菜より白菜らしい。清く白い部分と緑の葉。その葉の上にキリギリスとイナゴがとまっている。

点にも及び、所蔵品数で世界四大博物館の一つに数えられる。ガイド役を引き受けてくれた国立台北護理健康大学の教員スタッフが真っ先に案内してくれたのが、清朝時代の「翆玉白菜」=写真・国立故宮博物院のホームページから=。長さ19㌢、幅10㌢ほどの造形ながら、本物の白菜より白菜らしい。清く白い部分と緑の葉。その葉の上にキリギリスとイナゴがとまっている。