☆2025能登レジリエンス元年~⑦

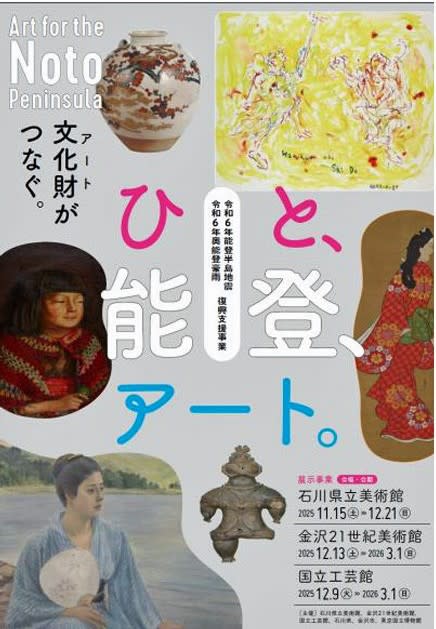

去年元日の能登地震の被災地にさまざまな復興支援の手が差し伸べられている。地元メディアの報道をチェックしていて、「これは効果がありそう」と思ったのが、東京国立博物館が都内の博物館や美術館に呼びかけて企画している展覧会「ひと、能登、アート」=写真・上=。この企画に賛同する20余りの各館が文化財などを自ら選んで展示する。雪舟の水墨画「秋冬山水図」(国宝)や黒田清輝の洋画「湖畔」(重文)、菱川師宣の肉筆画「見返り美人図」などそうそうたる名品100点余りが展示されるようだ。

美術・文化財で復興支援 等伯「松林図屏風」も能登に里帰り

展覧会場は石川県立美術館(11月15日-12月21日)、金沢21世紀美術館(12月13日-来年3月1日)、国立工芸館(12月9日-来年3月1日)で、金沢での3ヵ所となる。展示品はそれぞれの会場で異なるので、一定期間(12月13-21日)では3ヵ所を見て回れる。収益の一部は被災者へ義援金として寄付される。東京国立博物館では「所蔵する文化財に復興への祈りを込めたメッセージを託す事業を実施します」と述べている(同館公式サイト「プレスリリース」より)。

展覧会場は石川県立美術館(11月15日-12月21日)、金沢21世紀美術館(12月13日-来年3月1日)、国立工芸館(12月9日-来年3月1日)で、金沢での3ヵ所となる。展示品はそれぞれの会場で異なるので、一定期間(12月13-21日)では3ヵ所を見て回れる。収益の一部は被災者へ義援金として寄付される。東京国立博物館では「所蔵する文化財に復興への祈りを込めたメッセージを託す事業を実施します」と述べている(同館公式サイト「プレスリリース」より)。

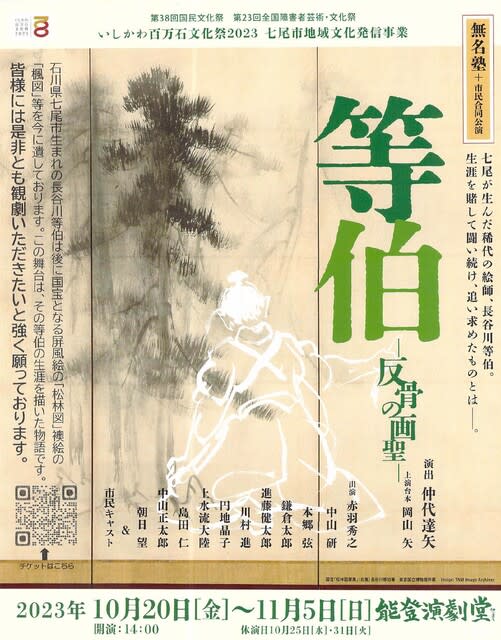

能登支援展の記事やプレスリリースを読んで気になったのは、東京国立博物館が所蔵している国宝、長谷川等伯の水墨画「松林図屏風」のことだ。織田信長や豊臣秀吉が名をはせた安土桃山時代の絵師、長谷川等伯(1539-1610)は能登半島の七尾で生まれ育ち、33歳の時に妻子を連れて上洛。京都の本延寺本山のお抱え絵師となり創作活動に磨きをかけた。妻子を亡くし、等伯56歳のときに松林図屏風を描いたとされる。靄(もや)の中に浮かび上がるクロマツ林はい まも能登の浜辺でよく見かける風景だ。(※写真・下は国宝「松林図屏風」=国立文化財機構所蔵品統合検索システムより)

まも能登の浜辺でよく見かける風景だ。(※写真・下は国宝「松林図屏風」=国立文化財機構所蔵品統合検索システムより)

記事によると、松林図屏風は能登半島の中ほどにある県七尾美術館(七尾市)で開催される今秋の特別展で展示される、とある。しかし、特別展なのに開催期日が明記されていない。さらに、能登唯一の総合美術館であるにもかかわらず、なぜここで展覧会「ひと、能登、アート」が開催されないのかと疑問に思った。そこできょう午前中、県七尾美術館に特別展の開催期日について電話で問い合わせた。すると、以下の返事だった。「震災で建物と設備が被害を受けており、臨時休館がいまも続いています。秋までには修復が完了すると思いますので、めどが立ち次第、開催期日をホームページなどでお知らせします」と。被害がなければ、おそらく七尾美術館が展覧会の中心だったに違いない。

自身が等伯の松林図屏風を初めて鑑賞したのは2005年の県七尾美術館開館10周年の特別展だった。あれから20年。等伯が心に残る能登の風景を描いた傑作が古里帰りしてくる。またぜひ見てみたい。

⇒8日(水)夜・金沢の天気 ゆき時々くもり

感想から先に言えば、京都で画壇の一大勢力となっていた狩野永徳らの狩野派に、能登からやってきた等伯が挑み、名刹の障壁画や天井絵などを手掛けて狩野派の壁を破っていく。下剋上の戦いを制したかと思ったときに、親交があった千利休が切腹を余儀なくされ、跡継ぎの長男・久蔵が病で亡くなる。その後に古里である能登の風景の「松林図屏風」を渾身の想いで描く。「松林図」に等伯が込めた想いとは何だったのか。強風に耐えて細く立ちすくむ能登のクロマツの林に、等伯は自らの心を重ねたのだろうか。等伯の人生ドラマはここで終わる。

感想から先に言えば、京都で画壇の一大勢力となっていた狩野永徳らの狩野派に、能登からやってきた等伯が挑み、名刹の障壁画や天井絵などを手掛けて狩野派の壁を破っていく。下剋上の戦いを制したかと思ったときに、親交があった千利休が切腹を余儀なくされ、跡継ぎの長男・久蔵が病で亡くなる。その後に古里である能登の風景の「松林図屏風」を渾身の想いで描く。「松林図」に等伯が込めた想いとは何だったのか。強風に耐えて細く立ちすくむ能登のクロマツの林に、等伯は自らの心を重ねたのだろうか。等伯の人生ドラマはここで終わる。