☆「アナログ選挙」いつまで続けるのか

東京都議選のニュースを視聴していて、きのう3日に各党首が最後のお願いを街頭演説で訴えていた。共産党の志位委員長は「菅総理と小池知事が、何がなんでもオリンピックやるっていうんだったら、都民の意思を示そうじゃありませんか。あすの都議選で、審判を下そうではありませんか」と。日本維新の会副代表の吉村大阪府知事は世田谷区で行った街頭での応援演説に約200人が足を止めていたと報じられている(7月3日付・毎日新聞Web版)。都議選の街頭演説の様子を新聞・テレビのメディアで見る限り、かなり「密」の状態だ。

その後のニュースで、東京都で新型コロナウイルスの感染が新たに716人に確認され、先週の土曜日より182人増え、14日連続で前の週の同じ曜日を上回った(7月3日付・NHKニュースWeb版)。単純な話、都議選こそコロナ感染者を増やしているのではないだろうか。街頭演説や集会で「人流」と「3密」をもたらしな がら、東京オリンピックの是非を問うことに矛盾を感じる。大阪市が昨年11月1日に「大阪都構想」の是非をめぐる住民投票を実施。その後、大阪は第3波のコロナ禍に見舞われた。東京もこの後、第5波が襲ってくるのではないだろうか。

がら、東京オリンピックの是非を問うことに矛盾を感じる。大阪市が昨年11月1日に「大阪都構想」の是非をめぐる住民投票を実施。その後、大阪は第3波のコロナ禍に見舞われた。東京もこの後、第5波が襲ってくるのではないだろうか。

都議選(定数127)はコロナ禍で選挙運動そのものが相当に制約されていたことは想像に難くない。きょう午後8時で締め切られた投票率を見れば、有権者が「コロナ選挙」をどう見ていたか分かる。前回2017年は「小池」と「都民ファーストの会」のブームもあり、投票率は51%だったが、今回はコロナ禍で42%と9ポイントもダウン。1997年の40%に次いで過去2番目の低さだった。一方で、期日前投票(3日まで)は142万と都議選としては過去最高だったと報じられている(7月4日付・NNNニュースWeb版)。これは、コロナ禍で当日の投票会場には行きたくないという都民の意思表示ではないだろうか。

上記の傾向は今回の都議選だけはない。2020年に行われた知事選と県庁所在地の市長選挙合わせた13の選挙のうち、11の選挙で期日前投票をした有権者数がこれまでで最も多くなっている(2020年12月29日付・NHKニュースWeb版)。

午後9時からNHKの都議会選の特番を見た。スタジオでは出口調査で各党の当選候補者数を予想していた=写真=。NHKは「選挙のNHK」と呼ばれるほど、出口調査や開披台調査などを独自で実施し、民放各社とは比べものにならないくらいの速さと正確性で「当選確実」を出している。なので、候補者はNHKの出口調査にもとづく当確を確認して万歳や勝利宣言のインタビューに応じている。

ただ、いつまでこのようなアナログな選挙をやるのだろうか。NHKも出口調査や開披台調査といったアナログなデータをもとに選挙特番をやるのだろうか。選挙をデジタル化し、いつでもどこででもスマホやパソコンで投票できる投票システムに改めるべきではないだろうかと思っている。9月にデジタル庁が新設される。省庁のデジタル化推進だけではなく、選挙制度や経済、福祉、教育など国全体のデジタル化を急がなければ日本の時代の遅れは決定的となるのではないかと危惧する。

⇒4日(日)夜・金沢の天気 あめ

している。寺名より「忍者寺」が有名なので、寺としては苦肉の策として「人呼んで」と表現するしかないのだろう。

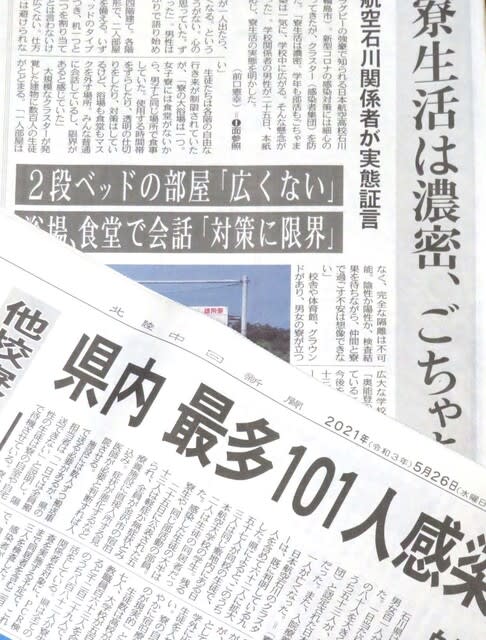

している。寺名より「忍者寺」が有名なので、寺としては苦肉の策として「人呼んで」と表現するしかないのだろう。 石川県が25日に発表した新型コロナウイルスの新たな感染者はこれまで過去最多の101人で、このうち53人が日本航空高校石川の関係者だった。49人は高校の男子生徒、残りの4人は併設されている大学校の学生や感染した生徒の同居者だった。日本航空高校石川の感染者は24日に9人、25日に53人、26日に1人で累計63人となる。感染者は軽症か無症状という。

石川県が25日に発表した新型コロナウイルスの新たな感染者はこれまで過去最多の101人で、このうち53人が日本航空高校石川の関係者だった。49人は高校の男子生徒、残りの4人は併設されている大学校の学生や感染した生徒の同居者だった。日本航空高校石川の感染者は24日に9人、25日に53人、26日に1人で累計63人となる。感染者は軽症か無症状という。 者を集めた集会などまさに人流をつくる。7月4日投票の東京都議選は一体どうなるのか。東京オリンピックどころではないのではないか、と気がかりだ。

者を集めた集会などまさに人流をつくる。7月4日投票の東京都議選は一体どうなるのか。東京オリンピックどころではないのではないか、と気がかりだ。