★「敬老の日」ニュースあれこれ ピンピンコロリな生き方

午前6時ごろだった。叩きつけるような雨音と雷鳴で目覚めた。1時間ほどで雨は止んだが、それにしても激しい雨だった。スマホをチェックすると、大雨に関する石川県気象情報が出されていて、「上空約6000㍍には氷点下3度以下の寒気が流れ込んでいるため、石川県では大気の状態が不安定となっています。このため、19日にかけて雷を伴った強い雨の降る所があるでしょう」とのこと。1時間に予想される雨量は25㍉とのこと。

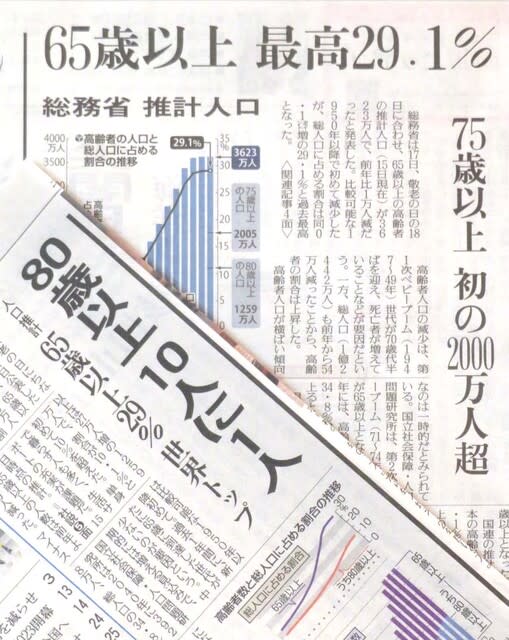

朝刊各紙を開くと、「人口推計 80歳以上10人に1人 65歳以上29% 世界トップ」の見出しに目が向いた=写真・上=。きょうの「敬老の日」にちなみ、総務省が公表した人口推計。記事によると、総人口に占める65歳以上の割合は日本が29%で一番高く、2位イタリア24%、3位フィンランド23%と続く。面白いのは高齢者の就業率だ。65-69歳は50%、70-74歳の33%が働いていて、これも過去最高となってる。就業先は卸売業・小売業、サービス業、そして医療・福祉の順で多い。自身もそうありたいと願うのだが、元気で働いて天寿を全うしたいものだ。「ピンピンコロリ」、日本人のこの人生モデルはひょっとして世界のモデルとして注目されるかもしれない。

朝刊各紙を開くと、「人口推計 80歳以上10人に1人 65歳以上29% 世界トップ」の見出しに目が向いた=写真・上=。きょうの「敬老の日」にちなみ、総務省が公表した人口推計。記事によると、総人口に占める65歳以上の割合は日本が29%で一番高く、2位イタリア24%、3位フィンランド23%と続く。面白いのは高齢者の就業率だ。65-69歳は50%、70-74歳の33%が働いていて、これも過去最高となってる。就業先は卸売業・小売業、サービス業、そして医療・福祉の順で多い。自身もそうありたいと願うのだが、元気で働いて天寿を全うしたいものだ。「ピンピンコロリ」、日本人のこの人生モデルはひょっとして世界のモデルとして注目されるかもしれない。

8月5日付のこのブログで取り上げた石川県内にあるビッグモーターが街路の植栽を伐採してコンクリートで舗装していた件で動きがあった。メディア各社の報道によると、か ほく市にある「ビッグモーター イオンモールかほく店」前の植栽がコンクリートで舗装された件について、土地を管理するイオンリテール(千葉市)は10月31日付で土地賃貸借契約を解約することを発表した。

ほく市にある「ビッグモーター イオンモールかほく店」前の植栽がコンクリートで舗装された件について、土地を管理するイオンリテール(千葉市)は10月31日付で土地賃貸借契約を解約することを発表した。

解約の理由についてイオンリテールは「ビッグモーター社に対して聞き取り調査を行った結果、弊社の承諾を得ずに木を伐採し、コンクリート舗装した」ことを挙げた。植栽部分はイオンモールかほくが進出した2008年からイオンが環境整備の一環で植樹を進めていた。問題となった箇所はコンクリート幅は2㍍、長さ100㍍にわたって覆われている=写真・下=。

ただ、ブログでも述べたように、ビッグモーターはある意味でイオンモールの入り口の一つに位置する。このような重要なポイントなのに、これまでイオン側はコンクリート化に気が付かなかったのだろうか。黙って見過ごしていたという訳ではないだろうが、少々解せない。

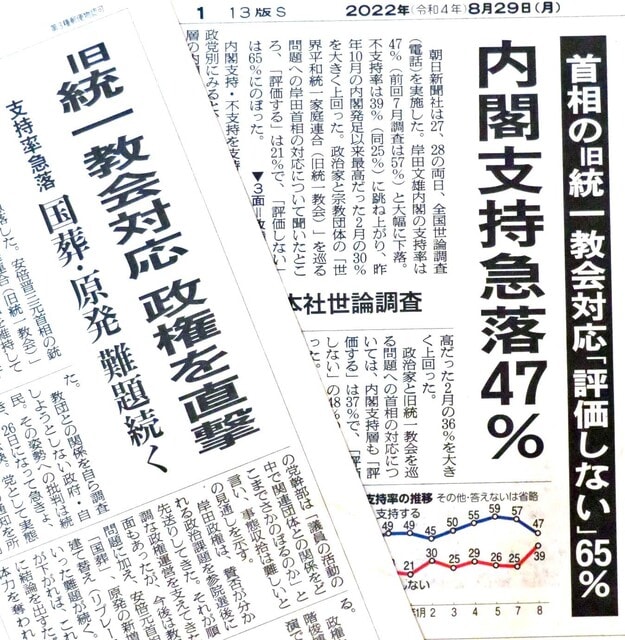

朝日新聞が行った全国世論調査(電話、16・17日)の結果が掲載されている。内閣支持率は37%と前回8月調査より4ポイント増え、不支持率は53ポイントと1ポイント減った。内閣改造人事に関しては「評価しない」が57%、「評価する」が25%だった。女性閣僚を5人起用するなどした改造人事だったが、その効果は限定的だったようだ。

きょうも真夏日、30度を超える。季節外れの暑さが続く。

⇒18日(月・祝)午後・金沢の天気 くもり時々はれ

安倍元総理の射殺事件でクローズアップされている世界平和統一家庭連合(旧「統一教会」)による政治家と関係や霊感商法、献金強制の問題などが連日報道されている。政治家と統一教会をめぐる問題について、岸田総理の対応を評価するかとの問いでは、「評価しない」が65%、「評価する」が21%となっている。関連して、安倍元総理の「国葬」については、「反対」50%が「賛成」41%を上回っている。

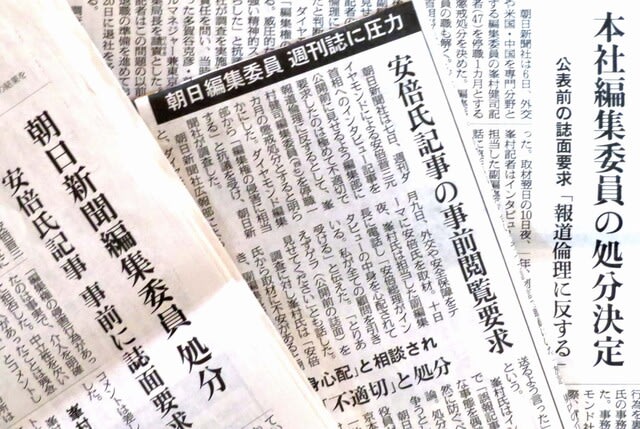

安倍元総理の射殺事件でクローズアップされている世界平和統一家庭連合(旧「統一教会」)による政治家と関係や霊感商法、献金強制の問題などが連日報道されている。政治家と統一教会をめぐる問題について、岸田総理の対応を評価するかとの問いでは、「評価しない」が65%、「評価する」が21%となっている。関連して、安倍元総理の「国葬」については、「反対」50%が「賛成」41%を上回っている。 きのう7日付の朝日新聞は「本社編集委員の処分決定 公表前の誌面要求『報道倫理に反する』」との見出しで、編集委員の記者47歳を停職1ヵ月とする懲戒処分を決め、編集委員の職を解いたと報じている。記事によると、3月9日に「週刊ダイヤモンド」の副編集長が安倍元総理に外交や安全保障についてインタビュー取材した。翌日9日、記者はすでに顔見知りだったダイヤモンド社の副編集長の携帯電話に連絡し、「安倍(元)総理がインタビューの中身を心配されている。私が全ての顧問を引き受けている」「とりあえず、ゲラ(誌面)を見せてください」「ゴーサインは私が決める」などと語った。副編集長は断り、記事は3月26日号(同月22日発売)に掲載された。

きのう7日付の朝日新聞は「本社編集委員の処分決定 公表前の誌面要求『報道倫理に反する』」との見出しで、編集委員の記者47歳を停職1ヵ月とする懲戒処分を決め、編集委員の職を解いたと報じている。記事によると、3月9日に「週刊ダイヤモンド」の副編集長が安倍元総理に外交や安全保障についてインタビュー取材した。翌日9日、記者はすでに顔見知りだったダイヤモンド社の副編集長の携帯電話に連絡し、「安倍(元)総理がインタビューの中身を心配されている。私が全ての顧問を引き受けている」「とりあえず、ゲラ(誌面)を見せてください」「ゴーサインは私が決める」などと語った。副編集長は断り、記事は3月26日号(同月22日発売)に掲載された。