★能登さいはての国際芸術祭を巡る~7 伝統の生業がアート

能登半島の最先端、珠洲市には伝統の生業(なりわい)が息づいている。それをモチーフにした芸術作品が展示されている。地場に古くから伝わる生業の一つが珠洲焼。現在30人ほどの作家が伝統の技法に新たな感性を加えて作品づくりを行っている。芸術祭の作品鑑賞に訪れた際も、「珠洲焼まつり」が開催されていて、20人余りの作家が出品していた。

作品『漂移する風景』(リュウ・ジャンファ=中国)=写真・上=。珠洲焼は室町時代から地域の生業として焼かれ、中世日本を代表する焼き物として知られていた。そこで、作者は中国の第一の陶都・景徳鎮から取り寄せた磁器の破片と、珠洲焼の破片を混在させ、大陸との交流や文化のあり方を問う作品として仕上げた。2017年の第一回芸術祭では、海から流れ着いたかのように見附島近くの海岸に並べられ、第二回からは珠洲焼資料館に場所を移して恒久設置されている。

作品『漂移する風景』(リュウ・ジャンファ=中国)=写真・上=。珠洲焼は室町時代から地域の生業として焼かれ、中世日本を代表する焼き物として知られていた。そこで、作者は中国の第一の陶都・景徳鎮から取り寄せた磁器の破片と、珠洲焼の破片を混在させ、大陸との交流や文化のあり方を問う作品として仕上げた。2017年の第一回芸術祭では、海から流れ着いたかのように見附島近くの海岸に並べられ、第二回からは珠洲焼資料館に場所を移して恒久設置されている。

珠洲焼はかつて地域経済の貿易品だった。各地へ船で運ぶ際に船が難破したこともたびたびあったようだ。海底に何百年と眠っていた壺やかめが漁船の底引き網に引っ掛かり、時を超えて揚がってくることがある。古陶は「海揚がりの珠洲焼」として骨董の収集家の間には重宝されている。

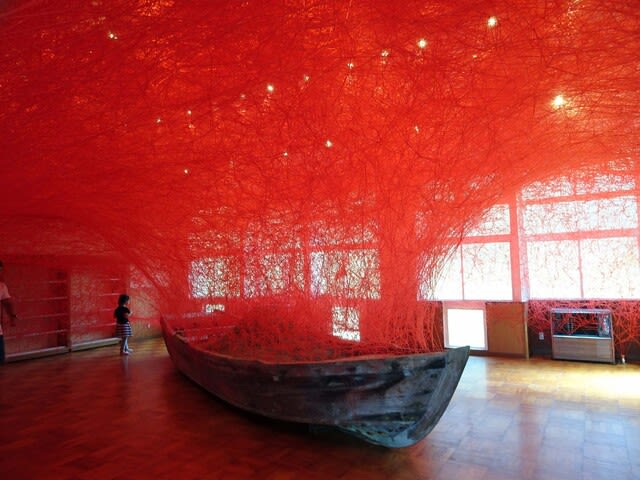

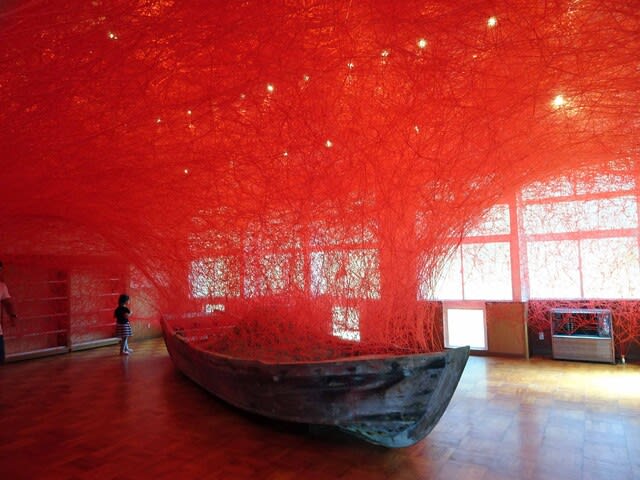

塩づくりも当地の生業の一つ。このブログのシリーズの初回で取り上げた作品『時を運ぶ船』(塩田千春氏=日本/ドイツ)=写真・中=は公式ガイドブックの表紙を飾るなどシンボル的な作品だ。この作品も2017年の第一回芸術祭で制作されたものだが、観賞するたびに感動を覚える。

塩づくりも当地の生業の一つ。このブログのシリーズの初回で取り上げた作品『時を運ぶ船』(塩田千春氏=日本/ドイツ)=写真・中=は公式ガイドブックの表紙を飾るなどシンボル的な作品だ。この作品も2017年の第一回芸術祭で制作されたものだが、観賞するたびに感動を覚える。

作者は珠洲を訪れ、400年続くとされる揚げ浜式塩田にモチベーションを感じ取った。作品名を着想したのは、塩づくりをする、ある浜士(はまじ)の物語だった。戦時中、角花菊太郎という浜士が軍から塩づくりを命じられ、出征を免れた。戦争で多くの塩田の仲間が命を落とし、角花浜士は「命ある限り塩田を守る」と決意する。戦後間もなくして、浜士はたった一人となったが、伝統の製塩技法を守り抜き、 珠洲の塩田復興に大きく貢献することになる。技と時を背負い生き抜いた人生のドラマに、作者・塩田千春の創作意欲が着火したのだという。会場のボランティアガイドから聞いた話だ。

珠洲の塩田復興に大きく貢献することになる。技と時を背負い生き抜いた人生のドラマに、作者・塩田千春の創作意欲が着火したのだという。会場のボランティアガイドから聞いた話だ。

『時を運ぶ船』の赤い毛糸は強烈なイメージだが、珠洲市を含む奥能登では、古くから秋祭りに親戚や友人、知人を自宅に招いてご馳走でもてなす「よばれ」という風習がある。そのときに使われるのが、漆塗りの赤御膳。刺し身や煮付のなどの料理が赤御膳で出てくると、もてなしの気持ちがぐっと伝わってくる。珠洲市の民宿で泊まったときも、夕食で出されたのは赤御膳だった=写真・下=。能登では赤はもてなしのシンボルカラーなのかもしれない。

⇒18日(水)午後・金沢の天気 はれ

地元紙によると、きのう同市で芸術祭の実行委員会総会が開かれ、名称を「奥能登国際芸術祭2023」とし、期間を9月2日から10月22日までとすることを決めた。実行委員長の泉谷満寿裕・珠洲市長は「来年秋に3回目を開催することで、珠洲市の活性化につなげたい」と述べ、総合ディレクターの北川フラム氏も同席しあいさつした。また、開催にあたっては、来年秋に31年ぶりに石川県で開催される国民文化祭(10月14日ー11月26日)と連動した企画するとすることにした(6日付・北國新聞)。

地元紙によると、きのう同市で芸術祭の実行委員会総会が開かれ、名称を「奥能登国際芸術祭2023」とし、期間を9月2日から10月22日までとすることを決めた。実行委員長の泉谷満寿裕・珠洲市長は「来年秋に3回目を開催することで、珠洲市の活性化につなげたい」と述べ、総合ディレクターの北川フラム氏も同席しあいさつした。また、開催にあたっては、来年秋に31年ぶりに石川県で開催される国民文化祭(10月14日ー11月26日)と連動した企画するとすることにした(6日付・北國新聞)。 来年の開催を判断した珠洲市はどのような工夫を凝らせば、震災のリスクを回避しながら芸術祭の開催が可能か、そのような知恵と経験則を行政と住民が共有しているに違いない。去年9月5日に一年遅れで開催した「奥能登国際芸術祭2020+」は石川県にまん延防止等重点措置が出されていて、当初は屋外の作品のみの公開だった。珠洲市民のコロナワクチンの接種率は県内の自治体でトップだった。そして、9月16日には震度5弱の地震に見舞われた。幸い人や作品へ影響はなかったものの多難な幕開けだった。後半の10月以降は屋内外の作品が公開され、来場者は63日間で総数4万9千人を数えた。

来年の開催を判断した珠洲市はどのような工夫を凝らせば、震災のリスクを回避しながら芸術祭の開催が可能か、そのような知恵と経験則を行政と住民が共有しているに違いない。去年9月5日に一年遅れで開催した「奥能登国際芸術祭2020+」は石川県にまん延防止等重点措置が出されていて、当初は屋外の作品のみの公開だった。珠洲市民のコロナワクチンの接種率は県内の自治体でトップだった。そして、9月16日には震度5弱の地震に見舞われた。幸い人や作品へ影響はなかったものの多難な幕開けだった。後半の10月以降は屋内外の作品が公開され、来場者は63日間で総数4万9千人を数えた。