☆「地震にも津波にも注意を」 大地の変動は続く

能登半島だけでなく日本各地で、そして世界で地震が相次いでいる。きょう午前4時16分ごろ千葉県木更津市でマグニチュード5.2、震度5強の揺れがあり、東京23区や横浜市などの広い範囲で震度4が観測された。また、日本時間の11日午前1時2分ごろに南太平洋のトンガ諸島を震源とするマグニチュード7.6の地震があった(気象庁公式サイト「地震情報」)。2月6日にはトルコ南部のシリア国境近くでマグニチュード7.8の地震が起きている。世界が「大地の変動」期に入ったのではないかと想像してしまう。

地震で思い起こすのがあのドラマだ。2021年10月10日から5回にわたって放送されたTBS系「日曜劇場『日本沈没―希望のひと―』」。地盤の変動で日本列島が海に沈むという設定のSF小説「日本沈没」(小松左京著、1973年)をベースにしたテレビドラマだったが、初回放送の3日前の10月7日には首都圏で最大震度5強の地震があり、10月20日には阿蘇山が噴火した。

地震で思い起こすのがあのドラマだ。2021年10月10日から5回にわたって放送されたTBS系「日曜劇場『日本沈没―希望のひと―』」。地盤の変動で日本列島が海に沈むという設定のSF小説「日本沈没」(小松左京著、1973年)をベースにしたテレビドラマだったが、初回放送の3日前の10月7日には首都圏で最大震度5強の地震があり、10月20日には阿蘇山が噴火した。

若かりし頃、この小説も読み、映画も観ていたので既視感は多少あったものの、内容に迫力があった。ドラマの初回は2023年の東京が舞台。内閣府や環境省の官僚、東大の地震学者らが、天才肌の地震学者が唱える巨大地震説を伏せようと画策する。環境省の官僚が海に潜ると、海底の地下からガスが噴き出して空洞に吸い込まれそうになる。ラストシーンは、実際に島が沈むというニュース速報が流れ、騒然となる。実にリアルな番組だった。

話は変わる。きょう気象庁の下山利浩地震情報企画官が会見した。震度6強を観測した珠洲市では最大20㌢ほど隆起が国土地理院による地殻変動の観測データ分析で確認された。さらに、一連の活動で地震の発生する場所がやや移動し、能登半島の北側の海域でも発生するようになった。下山企画官は「海域で規模の大きな地震が発生した時には津波に注意する必要もあり、海岸付近で強い揺れを感じたらまずは高い場所に逃げるという避難行動を取ってほしい」と述べた(11日付・NHKニュースWeb版)。地震にも、そして津波にも注意を、大地の変動は続く。

⇒11日(木)夜・金沢の天気 はれ

デジタル大臣の言葉として期待したいことは、ぜひ総務省と組んで選挙を「デジタル投票」にしてほしい。そして、日銀と組んで「デジタル法定通貨」を使えるようにしてほしいということだ。デジタル投票の場合は、投票アプリに入り、マイナンバーカードをスマホにかざし、パスワードを入力することで本人確認をし、投票画面に入る。デジタル法定通貨による支払いも同じ要領だ。

デジタル大臣の言葉として期待したいことは、ぜひ総務省と組んで選挙を「デジタル投票」にしてほしい。そして、日銀と組んで「デジタル法定通貨」を使えるようにしてほしいということだ。デジタル投票の場合は、投票アプリに入り、マイナンバーカードをスマホにかざし、パスワードを入力することで本人確認をし、投票画面に入る。デジタル法定通貨による支払いも同じ要領だ。 一バイオリンで活躍する原田智子さん、そして、原田さんが敬愛するというピアニスト小林道夫氏を招いて、ピアノとバイオリンのソナタの魅力を披露した。

一バイオリンで活躍する原田智子さん、そして、原田さんが敬愛するというピアニスト小林道夫氏を招いて、ピアノとバイオリンのソナタの魅力を披露した。 次の秋の夜長は、まるでベートーベンの「運命」をテレビで見るような感覚だった。10日に放送されたTBSの日曜劇場「日本沈没―希望のひと―」(午後9時)の初回=写真・中=。1973年の小松左京のSF小説が原作。2023年の東京を舞台に内閣府や環境省の官僚、東大の地震学者らが、天才肌の地震学者が唱える巨大地震説を伏せようと画策する。環境省の官僚が海に潜ると、海底の地下からガスが噴き出して空洞に吸い込まれそうになるシーンはリアル感があった。ラストシーンは実際に島が沈むというニュース速報が流れ、騒然となる。

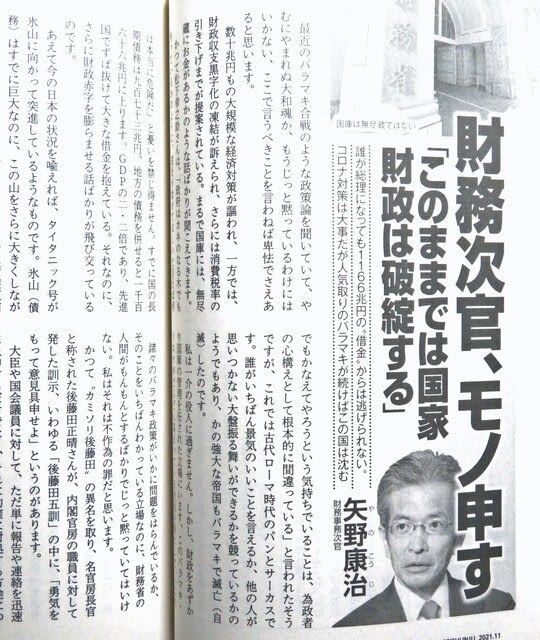

次の秋の夜長は、まるでベートーベンの「運命」をテレビで見るような感覚だった。10日に放送されたTBSの日曜劇場「日本沈没―希望のひと―」(午後9時)の初回=写真・中=。1973年の小松左京のSF小説が原作。2023年の東京を舞台に内閣府や環境省の官僚、東大の地震学者らが、天才肌の地震学者が唱える巨大地震説を伏せようと画策する。環境省の官僚が海に潜ると、海底の地下からガスが噴き出して空洞に吸い込まれそうになるシーンはリアル感があった。ラストシーンは実際に島が沈むというニュース速報が流れ、騒然となる。 月刊誌「文藝春秋」(11月号)の「財務次官、モノ申す 『このままでは国家財政は破綻する』」=写真・下=を秋の夜長に読んだ。「最近のバラマキ合戦のような政策論を聞いていて、やむにやまれぬ大和魂か、もうじっと黙っているわけにはいかない、ここで言うべきことを言わねば卑怯でさえあると思います。」との出だし。現職の財務事務次官による、強烈な政治家批判だ。「数十兆円もの大規模な経済対策が謳われ」は岸田総理の自民党総裁選での主張のこと。また、「財政収支黒字化の凍結」は総裁選での高市早苗氏の政策だった。「さらには消費税率の引き下げまでが提案されている」は立憲民主党の枝野代表の公約だ。

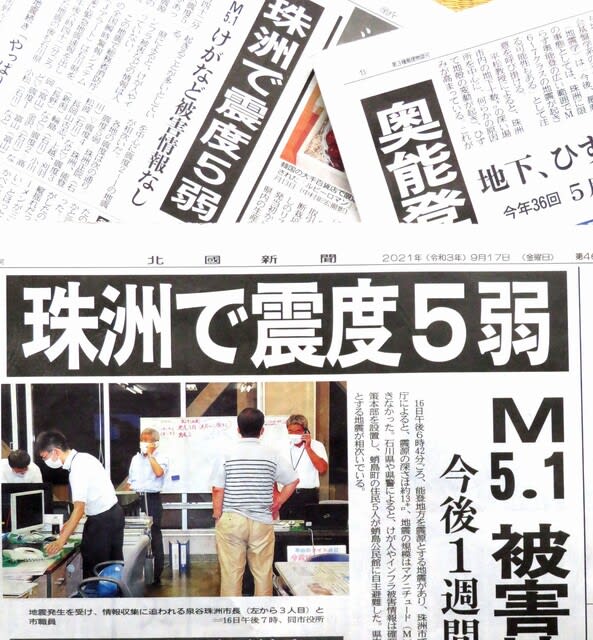

月刊誌「文藝春秋」(11月号)の「財務次官、モノ申す 『このままでは国家財政は破綻する』」=写真・下=を秋の夜長に読んだ。「最近のバラマキ合戦のような政策論を聞いていて、やむにやまれぬ大和魂か、もうじっと黙っているわけにはいかない、ここで言うべきことを言わねば卑怯でさえあると思います。」との出だし。現職の財務事務次官による、強烈な政治家批判だ。「数十兆円もの大規模な経済対策が謳われ」は岸田総理の自民党総裁選での主張のこと。また、「財政収支黒字化の凍結」は総裁選での高市早苗氏の政策だった。「さらには消費税率の引き下げまでが提案されている」は立憲民主党の枝野代表の公約だ。 ことしに入って能登半島を震源とした震度1以上の揺れはきのう夕方を含めて36回(震度3以上は7回)発生している。2020年は11回(同2回)、2019年は9回(同1回)、2018年は3回(同0回)だったので、地震活動が活発化していることが分かる(tenki.jp「石川県能登地方を震源とする地震情報」)。

ことしに入って能登半島を震源とした震度1以上の揺れはきのう夕方を含めて36回(震度3以上は7回)発生している。2020年は11回(同2回)、2019年は9回(同1回)、2018年は3回(同0回)だったので、地震活動が活発化していることが分かる(tenki.jp「石川県能登地方を震源とする地震情報」)。