★「受け狙い」言葉遊びのワナ

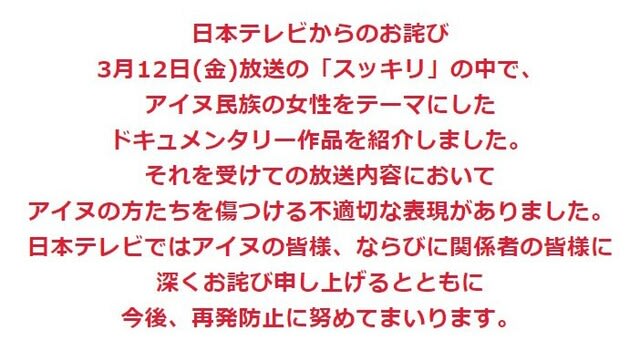

今度の差別問題は責任は明らかだ。きょう12日、日本テレビの朝の情報バラエティー番組『スッキリ』でアイヌ民族を傷つける不適切な表現があった。問題の発言は、動画配信サービス「Hulu」の番組を紹介するコーナーで、アイヌ女性のドキュメンタリー「Future is MINE ―アイヌ、私の声―」を紹介した後、お笑い芸人の脳みそ夫が「この作品とかけまして動物を見つけた時ととく。その心は、あ、犬」と謎かけをした。番組の放送後、SNS上などで批判が挙がった。局側は取材に「当該コーナーの担当者にこの表現が差別に当たるという認識が不足しており、放送前の確認も不十分でした。その結果、正しい判断ができないまま、アイヌ民族の方々を傷つける不適切な表現で放送してしまいました」と説明した(3月12日付・朝日新聞Web版)。

記事を読んで、ネット上にどのような批判が挙がっているのか検索すると、手厳しいコメントが。「ん?なんかさり気なくアイヌをぶっ込んできたが、『ア、犬』って、バカにしとるやないか!」「スッキリのアイヌのギャグのやつ昔実際にあった差別用語だよね。あれはないわ」「スッキリのhuluのアイヌの謎かけは本当に良くない! 差別用語で使われてた言葉だからしっかり調べてからそういうことをいって欲しい」

記事を読んで、ネット上にどのような批判が挙がっているのか検索すると、手厳しいコメントが。「ん?なんかさり気なくアイヌをぶっ込んできたが、『ア、犬』って、バカにしとるやないか!」「スッキリのアイヌのギャグのやつ昔実際にあった差別用語だよね。あれはないわ」「スッキリのhuluのアイヌの謎かけは本当に良くない! 差別用語で使われてた言葉だからしっかり調べてからそういうことをいって欲しい」

ネットで番組の動画を視聴すると、脳みそ夫がリスのぬいぐるみを着て、「あ、犬」のテロップも入っていて、ていねいに犬のイラストまである。生番組だが、お笑い芸人の即興ではなく、事前に作成されたVTRを流したもの、ということになる。つまり、テレビ局の制作スタッフが構成した演出と断定してよい。番組の流れを見ていても、差別的な意図は感じない。が、ネット上で批判が起きているように、かつて差別用語で使われていた言葉であることを認識していなかったという制作ディレクターの見識が問われる。テレビ局によくある、受け狙い先行型のミステイクとも言えるかもしれない。

森喜朗元総理のJOC臨時評議員会(2021年2月3日)での発言、「女性がたくさん入っている理事会は、理事会の会議は時間がかかります」「女性っていうのは競争意識が強い。誰か一人が手を挙げて言われると、自分も言わないといけないと思うんでしょうね。みんな発言される」。この発言が女性蔑視とレッテルを貼られて、辞任することになった。

予め考えておいたエピソードを連ねて場の雰囲気を盛り上げ、会場の笑いを取れても話の内容がずさんになることはままある。受け狙いの言葉遊びのワナに自らはまることは、自身も何度も経験している。

(※写真は、日本テレビ公式ホームページより)

⇒12日(金)夜・金沢の天気 あめ

テレビ局の放送収入(CM)には2つの枠がある。番組に提供する「タイム」枠と、番組と番組の間で流す「スポット」枠である。第1四半期(4‐6月)の日本テレビの放送収入はタイムが290憶円、スポットが196憶円と、前年同期比でそれぞれマイナス1.1%、同36.6%となっている。とくにスポットの落ち込みが大きい。さらに、スポットを月別で見ると、4月が前年同月比でマイナス24.7%、5月が同40.2%、6月が47.5%と相当な落ち込みだ。民放キーをリードしている日本テレビがこの落ち込みである。

テレビ局の放送収入(CM)には2つの枠がある。番組に提供する「タイム」枠と、番組と番組の間で流す「スポット」枠である。第1四半期(4‐6月)の日本テレビの放送収入はタイムが290憶円、スポットが196憶円と、前年同期比でそれぞれマイナス1.1%、同36.6%となっている。とくにスポットの落ち込みが大きい。さらに、スポットを月別で見ると、4月が前年同月比でマイナス24.7%、5月が同40.2%、6月が47.5%と相当な落ち込みだ。民放キーをリードしている日本テレビがこの落ち込みである。