☆ラッピング紙面の発信効果をG7広島サミットにも

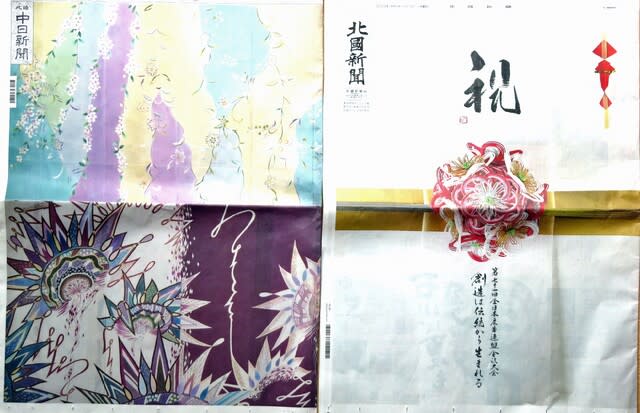

朝刊(17日付)を見て、「何だこれは」と少々驚いた。石川県の地元の2紙がいわゆる「ラッピング紙面」だったからだ=写真=。特別な紙面で紙面全体を包むこの方法はまれに広告紙面であったり、特別なイベントのときに用いられる。一紙は加賀友禅の着物の文様だろうか、淡い色を背景にした花柄などは金沢をイメージするデザインだ。もう一紙は、これも金沢らしい。和紙でつくられた水引細工がデイザン。金沢では結婚の結納などめでたい儀式などでよく使われる。写真の水引はボリューム感のある作品だ。

地元2紙がなぜ同じ日にラッピング紙面というイベントを行ったのかと思い記事を探すと、17日と18日の両日、全日本広告連盟(全広連)の創立70周年記念大会が金沢市内を中心で開催されるとある。新聞や放送、広告各社の関係者が全国から約1000人が集まるようだ。大会のテーマは「広告は新たな時代への門だ。」とある。確かに、メディアはネットやSNSなどで多様化し、それにAIテクロジーが拍車をかけるように広告業界も混乱しているのではないだろうか。

地元2紙がなぜ同じ日にラッピング紙面というイベントを行ったのかと思い記事を探すと、17日と18日の両日、全日本広告連盟(全広連)の創立70周年記念大会が金沢市内を中心で開催されるとある。新聞や放送、広告各社の関係者が全国から約1000人が集まるようだ。大会のテーマは「広告は新たな時代への門だ。」とある。確かに、メディアはネットやSNSなどで多様化し、それにAIテクロジーが拍車をかけるように広告業界も混乱しているのではないだろうか。

電通の「2022年 日本の広告費」によると、総広告費は7兆1021億円で過去最高となった。けん引しているのはインターネット広告費で前年比114%の伸び。ところが、マスコミ4媒体(テレビ、新聞、雑誌、ラジオ)は雑誌が93%、新聞は97%、テレビ(地上波、BS・CS)は98%と下降している。全広連とすれば、大会テーマにもある ように、この混乱を新しい時代のニーズと受け取り、広告の役割を探るきっかけにしたいのだろう。そう考えると、ラッピング紙面は広告新時代を予感させる。

ように、この混乱を新しい時代のニーズと受け取り、広告の役割を探るきっかけにしたいのだろう。そう考えると、ラッピング紙面は広告新時代を予感させる。

話は変わるが、もう一つラッピング紙面があってもよいのではないだろうか。あすから「G7広島サミット」が開催される。メディア各社の報道によると。ウクライナ侵攻を続けるロシアや覇権主義的な動きを強める中国への抑止策を協議するほか、核兵器の不使用や透明性の向上も訴える。広島県の地元紙はG7サミットの意義を訴えるラッピング紙面をあすの開幕の日に一斉に発刊してはどうだろうか。地元のメディアこそ広島を発信してほしい。

⇒18日(木)夜・金沢の天気 はれ

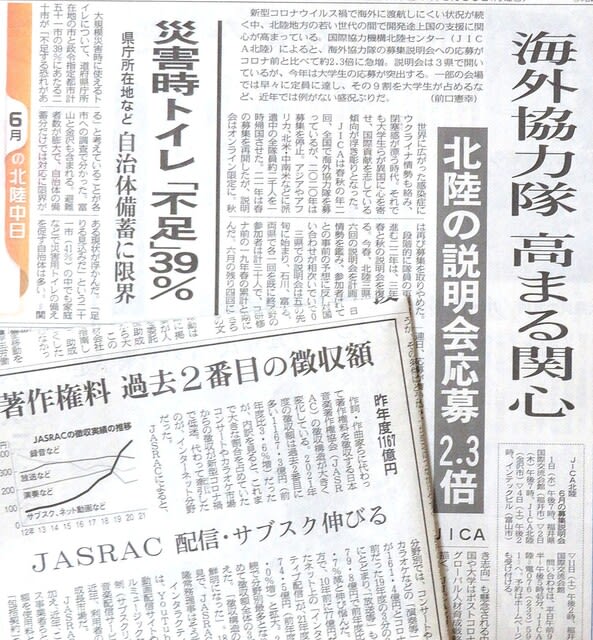

もちろん、きのうは夕刊での記事掲載もあったが、夕刊の購読世帯数は少なく、大手紙の場合は夕刊を発行していない地域エリアもある。そのため、きょうの朝刊で本編掲載のような紙面づくりをせざるを得なかった。

もちろん、きのうは夕刊での記事掲載もあったが、夕刊の購読世帯数は少なく、大手紙の場合は夕刊を発行していない地域エリアもある。そのため、きょうの朝刊で本編掲載のような紙面づくりをせざるを得なかった。 では、なぜ記事では数字を多用するのか。ジャーナリズムの鉄則は「形容詞は使わない」ことにある。形容詞は主観的な表現であり、言葉に客観性を持たせるには、数字を用いて言葉に説得性を持たせる。たとえば「高いビル」とはせず、「20階建てのビル」と数字で表現する。上記の「可能性50%近く」は「可能性大いにあり」などと表現はしない。

では、なぜ記事では数字を多用するのか。ジャーナリズムの鉄則は「形容詞は使わない」ことにある。形容詞は主観的な表現であり、言葉に客観性を持たせるには、数字を用いて言葉に説得性を持たせる。たとえば「高いビル」とはせず、「20階建てのビル」と数字で表現する。上記の「可能性50%近く」は「可能性大いにあり」などと表現はしない。