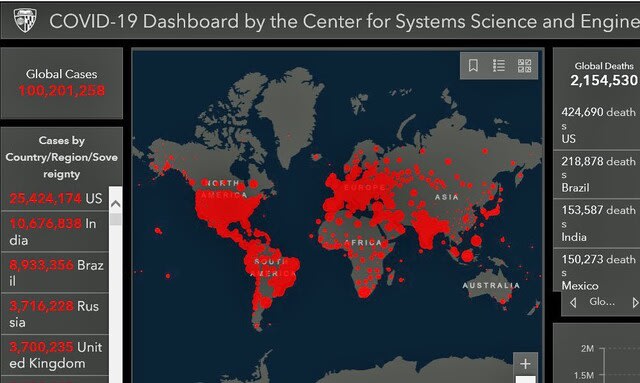

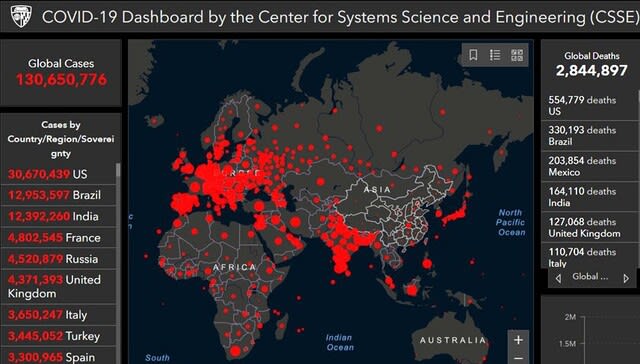

先ほど「ジョンズ・ホプキンス大学」公式ホームページのコロナ・ダッシュボード=写真=をチェックすると、世界の感染者数は4月4日時点(日本時間)で1億3065万人、コロナウイルス感染による死亡者は世界中で284万人となっている。アメリカでは55万人以上が亡くなり、変異株ウイルスが蔓延するヨーロッパではイギリスで12万人、イタリアで11万人の死亡が確認されている。日本は感染者48万人、死亡9223人(4月3日現在・NHKWeb版)。欧米諸国と比べて人数が少 ないのは、日本人がソーシャル・ディスタンスとマスク着用を律儀に守っていることの効果かもしれない。

ないのは、日本人がソーシャル・ディスタンスとマスク着用を律儀に守っていることの効果かもしれない。

このダッシュボードの感染発生の地図を見ていて、北東アジア、とくに中国では小さな赤丸がポツポツとしかない。つまり感染者が少ない。中国では強制力を有しての厳格な感染拡大防止策が講じられていると言われる。その成果の表れがダッシュボードなのだが、ほかの国々の人たちはこれを眺めて何を感じているのか気になる。

コロナ禍で印象に残っているのはアメリカと中国の応酬だ。中国・武漢市で発生した新型コロナウイルスだが、WHOの独立委員会は中国のウイルス感染症への初期対応に遅れがあったと指摘する中間報告を出した(2021年1月18日付・ロイター通信Web版日本語)。すると、中国側は反論した。中国外務省の報道局長は19日の記者会見で、武漢市の海鮮市場を2020年1月1日に閉鎖し、新型肺炎の発見からわずか3週間あまりで武漢を封鎖したと強調。早期に世界に警鐘を鳴らしたと主張した(1月19日付・共同通信Web版)。

世界の人々はこの応酬で何を思うか。中国が初期対応に遅れはなかったと主張するのであれば、昨年1月下旬の中国の春節の大移動で世界にコロナ禍をまき散らす結果となったが、なぜそのときに出国禁止としなかったのか、と考えるだろう。そして、1月23日のWHO会合では、「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」の宣言を時期尚早として見送った。この頃すでに、中国以外での感染が18ヵ国で確認され、日本政府は1月29日からチャーター機で武漢から邦人を帰国させた。WHOによる緊急事態宣言が出たのは翌日の30日だった。WHOテドロス事務局長と中国の関係が怪しいと取り沙汰されるようになった。

その後、政治問題化したのは当時のアメリカ大統領トランプ氏が3月16日付のツイッターで、新型コロナウイルスコロナのことを「チャイナウイルス」と書き、18日の記者会見でも同じ言葉を述べた。これに対し、中国外務省の報道官は、トランプ氏のツイートは「中国に汚名を着せる行為」「中国に対する根拠のない告発をやめるようアメリカに強く求める」などと批判の応酬があった(2020年3月19日付け・BBCニュースWeb版日本語)。

アメリカにおける中国への感情が悪化したのはこの頃ではなかったか。「コロナは中国の人工ウイルス兵器」といった根拠のないコメントもネット上で飛び交っていた。さらに中国だけでなく、アジアへの憎悪感情へと広がっていく。4月23日にはホワイトハウスへの請願サイト「WE the PEOPLE」に、「INDICT & ARREST Moon Jae-in for SMUGGLING the ChinaVirus into the US & ENDANGERING the national security of US & ROK!」(意訳:起訴し逮捕を。ムーン・ジェインはチャイナウイルスをアメリカに密かに持ち込み、アメリカと韓国の国家安全保障を危険にさらしている!)が掲載された。86万もの署名を集めて一時期トップにランキングされた。ムーン・ジェインは韓国大統領の文寅在氏のことだ。

そして今年2月25日、日本が標的となった。ロサンゼルスにある東本願寺別院の提灯立てが放火され、金属製の灯籠や窓ガラスが壊された。事件をテレビのニュースで知って、「黄禍論(おうかろん)」という、かつて歴史の授業で習った言葉が浮かんだ。黄禍論(Yellow Peril)は欧米の白人による黄色人種への脅威感や差別感を表現する言葉だ。現在は、ヘイトクライム(Hate crime)に言葉が置き換わっているのかもしれない。

アメリカでは、アジア系住民に対する暴行などのヘイトクライムが急増していると連日のように報じられている。暴行犯は白人だけでなく、アフリカ系やヒスパニック系もいるようだ。55万人が亡くなったアメリカでは、このダッシュボードによってアジアに違和感を感じ、黄禍論が頭をもたげているのかもしれない。そうでないことを祈る。

⇒4日(日)午前・金沢の天気 あめ

る。それでもほぼ連日のように新たな感染者が1000人を超えている。そして、今回の3度目の緊急事態宣言の要請だ。

る。それでもほぼ連日のように新たな感染者が1000人を超えている。そして、今回の3度目の緊急事態宣言の要請だ。 給量は限られているので、医療現場に携わる人たちを最優先すべきではないだろうか。

給量は限られているので、医療現場に携わる人たちを最優先すべきではないだろうか。 ないのは、日本人がソーシャル・ディスタンスとマスク着用を律儀に守っていることの効果かもしれない。

ないのは、日本人がソーシャル・ディスタンスとマスク着用を律儀に守っていることの効果かもしれない。 先日自宅近くのガソリンスタンドで給油した。ガソリンはまだ半分ほど残っていたが、このところ毎日のように価格が値上がりしているので、1円でも安いうちにと消費者心理が働いて満タンにした。1㍑当たり149円だった。それにしても不思議だ。新型コロナウイルスの感染で、不要不急の外出自粛やオンライン会議、リモートワークの生活スタイルが定着して、自身もマイカーに乗る回数が減ったと実感している。街中でもコロナ禍以前の3分の2ほどの交通量だ。さらに、脱炭素化で「EVシフト」が加速し、電気自動車やプラグインハイブリッド車が目立つようになってきた。

先日自宅近くのガソリンスタンドで給油した。ガソリンはまだ半分ほど残っていたが、このところ毎日のように価格が値上がりしているので、1円でも安いうちにと消費者心理が働いて満タンにした。1㍑当たり149円だった。それにしても不思議だ。新型コロナウイルスの感染で、不要不急の外出自粛やオンライン会議、リモートワークの生活スタイルが定着して、自身もマイカーに乗る回数が減ったと実感している。街中でもコロナ禍以前の3分の2ほどの交通量だ。さらに、脱炭素化で「EVシフト」が加速し、電気自動車やプラグインハイブリッド車が目立つようになってきた。