★初めてのコロナワクチン接種

国内で新型コロナウイルスのワクチン接種者は1回目が2102万人(人口比率16.5%)、2回目が804万人(同6.3%)と進捗している(6月26日現在・総理官邸公式ホームページ「ワクチン接種状況ダッシュボード」)。自身もきょう27日午前、金沢市内の病院に行き、1回目の接種を受けた。すでに多くの人が接種していて話題性も低いので、ブログのネタにしようかどうか迷ったが、備忘録のつもりで記すことにした。

金沢市では5月6日にワクチン接種の予約受付が始まり、市のコールセンタ-とは同月12日にようやく電話が繋がった。ところが、ワクチン接種を行う市内201の医療機関はすでに申し込みが満杯の状態で予約はできないとの返事。この日、予約受付の顧客管理システム「Salesforce」が一時ダウンするなど行政の現場は混乱していた。メッセージアプリ「LINE」による予約受付もあったが、ユーザー情報が中国のLINE子会社からアクセスできる状態になっていたと問題になっていたので、わざわざインストールして使う気にはなれなかった。電話で予約できたのは6月2日だった。

友人たちとメールでやり取りをしていると、「オレは接種しない」との意見も少数だがある。石川県では2回接種(3月13日、4月3日)を終えた病院の女性職員が感染したことがニュースになっていた(4月12日付・メディア各社)。2回接種が完了しているにもかかわらず発症することを、「ブレイクスルー感染」と言うそうだ。また、全身にアレルギーが出たり、急に血圧が低下して気分が悪くなったという、アナフィラキシー・ショックを体感した知人もいる。さらに、次々と出現する変異株にワクチンがどこまで効果があるのかなどワクチン接種に不安がない訳でもなかった。

そしてきょう午前、指定されていた金沢市の病院に赴いた。この日持参したのは接種券(クーポン券)、予診票、運転免許証の3点。予定より少し早めの9時13分に受付窓口に着いた。同16分に男性医師による問診があった。予診票を出し、血液をサラサラにする薬を服用している旨を告げると、「それでは接種した部分を2分間軽く圧迫してください」と言う。「えっ、圧迫とは」と聞き直すと、医師は「あっ、軽く押さえてくださいという意味ですよ」と。接種希望書に署名する。

そしてきょう午前、指定されていた金沢市の病院に赴いた。この日持参したのは接種券(クーポン券)、予診票、運転免許証の3点。予定より少し早めの9時13分に受付窓口に着いた。同16分に男性医師による問診があった。予診票を出し、血液をサラサラにする薬を服用している旨を告げると、「それでは接種した部分を2分間軽く圧迫してください」と言う。「えっ、圧迫とは」と聞き直すと、医師は「あっ、軽く押さえてくださいという意味ですよ」と。接種希望書に署名する。

9時16分、隣接の接種会場に行き、指定されたイスに着席する。間もなく小型ワゴンを押しながら女性看護師2人が近づいてきた。接種を受ける人は座ったままで、看護師が会場内を移動して接種する方式だ。看護師は「お待たせしました。右利きですか、左利きですか」と尋ねてきたので、「右利きです」と答えると、左腕の半袖をさっとめくり上げてくれて、接種の準備が始まった。「少しチクリとするかもしれませんがすぐ終わります」と言う間にチクリと。あっという間だった。これが今世間を騒がせているワクチン接種かと妙に実感した。

接種担当の看護師に、「確かにワゴンで回ると効率的でスピード感がありまね」と声をかけると、「これ、三島方式と言うんです」とすぐに返事が。静岡県三島市が始めた方式で、接種を受ける側は座ったまま、巡回する医師から問診と接種を順番に受ける。おそらく、「三島方式」が全国で広がっているのだろう。もう一人の看護師が用紙に接種時間(9時19分)と経過観察終了時間(9時34分)を記入して手渡してくれた。

経過観察として15分間、同じイスに座り、時折スマホで時間を見る。用紙には「息切れがする。咳が出る」「じんましんや皮膚のかゆみがでてきた」「呼吸がゼーゼー、ヒューヒューする」「気分が悪くなってきた。座っているのがしんどい」などの体調の変化や自覚症状を感じた場合にはスタッフに知らせてくださいと書いてある。さらに、「接種後の数日間には以下のような副反応が起こることがあります」と注意書きがあり、「注射した部位の痛み」「疲労感、倦怠感」「頭痛」「寒気、発熱」「関節や筋肉の痛み」など書かれている。

接種から15分間経過したが体調の変化や自覚症状もないのでイスから立ち上がり、出口の受付へ。2回目の接種は3週間後の7月18日であることを確認し、次回持参する予診票と接種クーポン券を渡された。クーポン券をよく見ると、「予防接種済証(臨時)」の欄に、「COMIRNATY(コミナティ筋注)」というシールが貼られてあった。シールにあるQRコードをスマホで読み取ると、ワクチンの説明があった。「コミナティ筋注」は薬品名で、アメリカの製薬会社「ファイザー」がドイツのバイオ医薬品企業「ビオンテック」と共同開発した筋肉注射のワクチン。日本ではことし2月に特例承認されている。

病院を出たのが9時36分。受付から退出までわずか23分だった。ブログを書き終えるまで接種から4時間余り経ったが、とくに体調の変化もない。念のため、飲酒は数日間控えることにした。

⇒27日(日)午後・金沢の天気 くもり時々あめ

HKニュースWeb版)。むしろ、新型コロナウイルスのワクチン接種を証明する「ワクチンパスポート」を自治体が発行し、これで会場に入れるようにすればよいだけの話ではないだろうか。

HKニュースWeb版)。むしろ、新型コロナウイルスのワクチン接種を証明する「ワクチンパスポート」を自治体が発行し、これで会場に入れるようにすればよいだけの話ではないだろうか。 石川県羽咋(はくい)市にある深江八幡神社。羽咋は祭礼の獅子舞が盛んな土地柄だが、昨年ほとんど中止となった。宮司の宮谷敬哉氏は3密を避けるために神輿を出せないとなれば、一人で押せる台車を作れないかとホームセンターに何度も通い、高さ150㌢ほどのものを完成させた=写真=。みこしに欠かせない鳳凰(ほうおう)は手作りが難しかったので、通販で小型のものを購入し飾り付けた。「神座(みくら)台車」と名付けた。

石川県羽咋(はくい)市にある深江八幡神社。羽咋は祭礼の獅子舞が盛んな土地柄だが、昨年ほとんど中止となった。宮司の宮谷敬哉氏は3密を避けるために神輿を出せないとなれば、一人で押せる台車を作れないかとホームセンターに何度も通い、高さ150㌢ほどのものを完成させた=写真=。みこしに欠かせない鳳凰(ほうおう)は手作りが難しかったので、通販で小型のものを購入し飾り付けた。「神座(みくら)台車」と名付けた。 その後、ネットで「新型コロナウイルス」と検索して調べてみた。「海外リンク」は海外の感染者などとの接触という意味だ。また、「スクリーニング検査」は感染者の中でウイルスの遺伝子変異の有無を判別をする検査を指す。東京都の小池知事がインタビューや会見で述べた言葉であれば、「また、小池カタカナ語が出た」と受け流すこともできるのだが、アンウンサーが読むニュースとして相応しい言葉遣いかと問えば、明らかに「NG」だろう。

その後、ネットで「新型コロナウイルス」と検索して調べてみた。「海外リンク」は海外の感染者などとの接触という意味だ。また、「スクリーニング検査」は感染者の中でウイルスの遺伝子変異の有無を判別をする検査を指す。東京都の小池知事がインタビューや会見で述べた言葉であれば、「また、小池カタカナ語が出た」と受け流すこともできるのだが、アンウンサーが読むニュースとして相応しい言葉遣いかと問えば、明らかに「NG」だろう。 医師が移動することで、接種待ちの滞留による「3密」なども防ぐことができ、お年寄りの移動時間を少なくすることで時間短縮ができる。この方式は、佐賀県唐津市や福岡県宇美町など全国に広がっている。まさに逆転の発想ではないだろうか。(※イラストは厚労省公式ホームページより)

医師が移動することで、接種待ちの滞留による「3密」なども防ぐことができ、お年寄りの移動時間を少なくすることで時間短縮ができる。この方式は、佐賀県唐津市や福岡県宇美町など全国に広がっている。まさに逆転の発想ではないだろうか。(※イラストは厚労省公式ホームページより) に適用されている新型コロナウイルスの「蔓延防止等重点措置」(今月13日まで)を受けて、公道でのリレーは中止になった。その代わり行われたのが無観客のセレモニー会場のステージで行われた「トーチキス」。ランナーは走らずにトーチで聖火を受け渡す=写真、東京オリ・パラ組織委員会公式ホームページより=。

に適用されている新型コロナウイルスの「蔓延防止等重点措置」(今月13日まで)を受けて、公道でのリレーは中止になった。その代わり行われたのが無観客のセレモニー会場のステージで行われた「トーチキス」。ランナーは走らずにトーチで聖火を受け渡す=写真、東京オリ・パラ組織委員会公式ホームページより=。 新型コロナウイルスの起源をめぐってニュースが相次いでいる。CNNニュースWeb版日本語(5月28日付)は、「フェイスブック社の広報はCNNに寄せた声明で、今後は新型コロナウイルス感染症が人工的に作られたとする主張を当社のアプリから削除しないことにした」と伝えている。フェイスブックは今年2月、WHOなどと協議し、ウイルスが人工的に作られたとの主張を削除すると発表していた。(※写真・上はThe White House公式ホームページより)

新型コロナウイルスの起源をめぐってニュースが相次いでいる。CNNニュースWeb版日本語(5月28日付)は、「フェイスブック社の広報はCNNに寄せた声明で、今後は新型コロナウイルス感染症が人工的に作られたとする主張を当社のアプリから削除しないことにした」と伝えている。フェイスブックは今年2月、WHOなどと協議し、ウイルスが人工的に作られたとの主張を削除すると発表していた。(※写真・上はThe White House公式ホームページより) のおととし秋、研究所の複数の研究員が新型コロナウイルス感染症やほかの季節性の病気とよく似た症状になったと信じるに足る理由がある」と主張。加えて、「研究所は新型コロナウイルスに最も近いコウモリのコロナウイルスを遅くとも2016年から研究していた」「中国軍のための極秘の研究に関わっていた」と発表していた。

のおととし秋、研究所の複数の研究員が新型コロナウイルス感染症やほかの季節性の病気とよく似た症状になったと信じるに足る理由がある」と主張。加えて、「研究所は新型コロナウイルスに最も近いコウモリのコロナウイルスを遅くとも2016年から研究していた」「中国軍のための極秘の研究に関わっていた」と発表していた。 った時点で世界に強烈な衝撃を与えたに違いない。「人類最終戦争」という意味だが、久しぶりに聴いた言葉だ。

った時点で世界に強烈な衝撃を与えたに違いない。「人類最終戦争」という意味だが、久しぶりに聴いた言葉だ。 話が随分と横にそれた。「もう時機を逸した。やめることすらできない状況に追い込まれている」。先日届いた東京の知人(メディア専門誌編集長)からのメールマガジンにこのようなことが書かれてあった。東京オリンピック・パラリンピックの開催についてだ。メルマガでは、日本の戦史に残る大敗を喫した「インパール作戦」の事例が述べられていた。

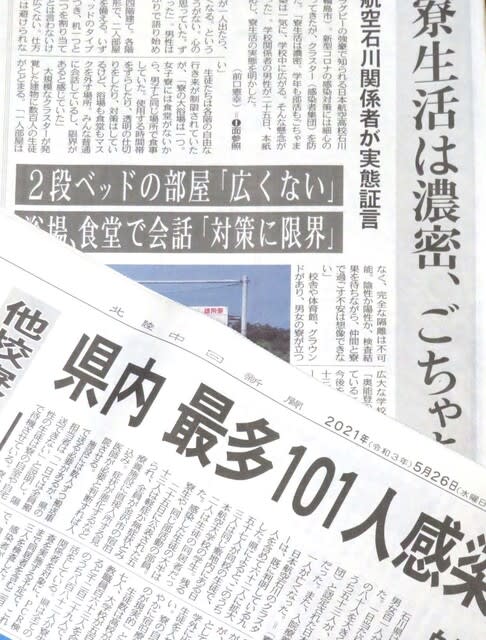

話が随分と横にそれた。「もう時機を逸した。やめることすらできない状況に追い込まれている」。先日届いた東京の知人(メディア専門誌編集長)からのメールマガジンにこのようなことが書かれてあった。東京オリンピック・パラリンピックの開催についてだ。メルマガでは、日本の戦史に残る大敗を喫した「インパール作戦」の事例が述べられていた。 石川県が25日に発表した新型コロナウイルスの新たな感染者はこれまで過去最多の101人で、このうち53人が日本航空高校石川の関係者だった。49人は高校の男子生徒、残りの4人は併設されている大学校の学生や感染した生徒の同居者だった。日本航空高校石川の感染者は24日に9人、25日に53人、26日に1人で累計63人となる。感染者は軽症か無症状という。

石川県が25日に発表した新型コロナウイルスの新たな感染者はこれまで過去最多の101人で、このうち53人が日本航空高校石川の関係者だった。49人は高校の男子生徒、残りの4人は併設されている大学校の学生や感染した生徒の同居者だった。日本航空高校石川の感染者は24日に9人、25日に53人、26日に1人で累計63人となる。感染者は軽症か無症状という。 者を集めた集会などまさに人流をつくる。7月4日投票の東京都議選は一体どうなるのか。東京オリンピックどころではないのではないか、と気がかりだ。

者を集めた集会などまさに人流をつくる。7月4日投票の東京都議選は一体どうなるのか。東京オリンピックどころではないのではないか、と気がかりだ。 防衛庁の公式ホームページに岸氏の会見内容が掲載されている。その中で、「今般の予約に関して、朝日新聞出版アエラドットの記者の方および毎日新聞の記者の方から、不正な手段によって予約が取れたがどのように受け止めているのか、との問い合わせが防衛省にございました」と経緯を述べている。

防衛庁の公式ホームページに岸氏の会見内容が掲載されている。その中で、「今般の予約に関して、朝日新聞出版アエラドットの記者の方および毎日新聞の記者の方から、不正な手段によって予約が取れたがどのように受け止めているのか、との問い合わせが防衛省にございました」と経緯を述べている。