★デスマッチ化するアメリカの大統領選

この時季に庭に咲くアメリカ八角蓮(はっかくれん)は葉の切れ込みが深く、葉の下に白い花が咲く。ハスに似た葉の角の数からそう名付けられている。北アメリカ原産の種が日本に入ってきて、アメリカ八角蓮と花名がつけられた。生けて玄関に飾る。ハスなので銅の花入れ。野にある花には格付けはないが、「青磁に牡丹(ぼたん)」のたとえのように、その花に似合うの器というものがある。自然のありのままの姿を花器に入れる=写真・上=。地にあっては目立たない花ではあるが、花器の一輪は風格を漂わせる。

この時季に庭に咲くアメリカ八角蓮(はっかくれん)は葉の切れ込みが深く、葉の下に白い花が咲く。ハスに似た葉の角の数からそう名付けられている。北アメリカ原産の種が日本に入ってきて、アメリカ八角蓮と花名がつけられた。生けて玄関に飾る。ハスなので銅の花入れ。野にある花には格付けはないが、「青磁に牡丹(ぼたん)」のたとえのように、その花に似合うの器というものがある。自然のありのままの姿を花器に入れる=写真・上=。地にあっては目立たない花ではあるが、花器の一輪は風格を漂わせる。

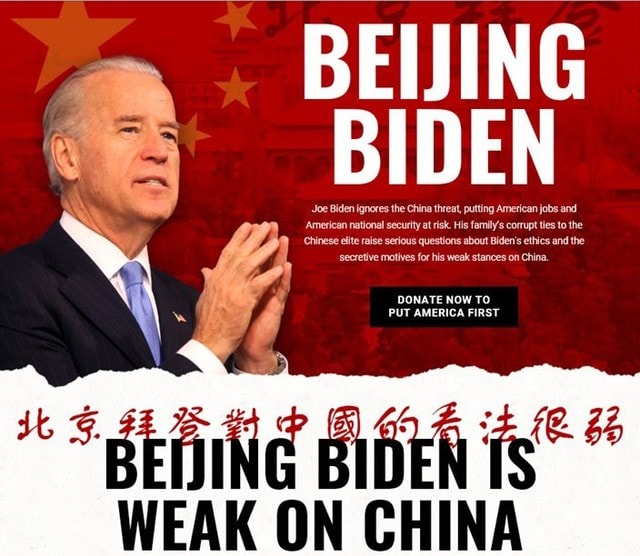

アメリカの花から今度はネガティブな話題に入る。11月3日のアメリカ大統領選挙に向けて、いよいよ前哨戦が苛烈になってきた。「BEIJING BIDEN」=写真・中=というサイトがある。共和党のトランプ陣営が民主党の候補、バイデン氏を攻撃するサ イトだ。「ペキン・バイデン」。バイデン氏はこれまで中国の脅威を無視して癒着し、アメリカの雇用と国家安全保障を危険にさらしてきたとキャンペーンを張っている。

イトだ。「ペキン・バイデン」。バイデン氏はこれまで中国の脅威を無視して癒着し、アメリカの雇用と国家安全保障を危険にさらしてきたとキャンペーンを張っている。

一方の民主党団体「American Bridge 21st Century」はサイトの動画で、トランプ大統領が新型コロナウイルス感染の初期対応でパンデミックであるにもかかわらず中国を称賛していたと批判を展開している。 双方の陣営が中国を引き合いにネガティブ・キャンペーンの応酬を続けている。いよいよアメリカの大統領選がいよいよ始まったという感じで、これからさらにヒートアップしていく。

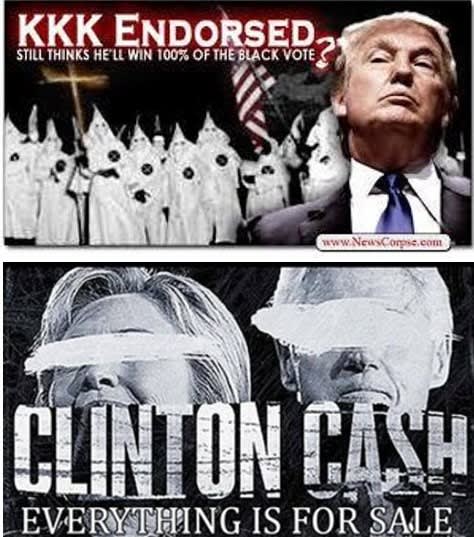

前回のトランプ対ヒラリー・クリントン戦(2016年11月)でも壮絶な誹謗合戦があった。クリントン陣営は「トランプはKKK(白人至上主義団体クー・クラックス・クラン)と組んでいる」とキャンペーンを張り、トランプ陣営は「クリントンは錬金術師だ」と映画までつくり相手陣営を攻撃した=写真・下=。対立候補を誹謗や中傷する ネガティブ・キャンペーンは対立候補にダメージを与える上では有効との選挙戦略なのだろう。アメリカの選挙風土は候補者が自らの実績をアピールするより相手の落ち度を責めたほうが勝者として信じてもらいやすい。とことん戦うアメリカの選挙戦はデスマッチと言えるかもしれない。

ネガティブ・キャンペーンは対立候補にダメージを与える上では有効との選挙戦略なのだろう。アメリカの選挙風土は候補者が自らの実績をアピールするより相手の落ち度を責めたほうが勝者として信じてもらいやすい。とことん戦うアメリカの選挙戦はデスマッチと言えるかもしれない。

このデスマッチにはテレビメディアも参戦する。かつてテレビメディアにはフェアネスドクトリンという選挙報道の公平性を義務づける法律があったが1987年に撤廃され、その後は選挙広告費をめぐって旗色を鮮明にしている。FOXテレビは共和党、CNNは民主党がその代表選手だろう。トランプ氏がときに「フェイクニュースだ」とCNNの記者に向かって声を荒げるが、敵陣営のメディアとの意識がベースとしてある。

大統領選まであと6ヵ月。新型コロナウイルスとの戦いも続き、さらに深刻な経済の立て直し、険悪化する対中国との外交関係、そして壮絶な選挙戦だ。おそらくこのすべての戦いが今後デスマッチ化する。アメリカは選挙、経済、外交ともにドロ沼化していくのではないだろうか。では、日本の立ち位置はどうあるべきか。

⇒7日(木)午後・金沢の天気 はれ

宣言で子どもたちも自粛しているのだろうか。

宣言で子どもたちも自粛しているのだろうか。