☆ギャングのマスクから戦う愛国のマスクへ

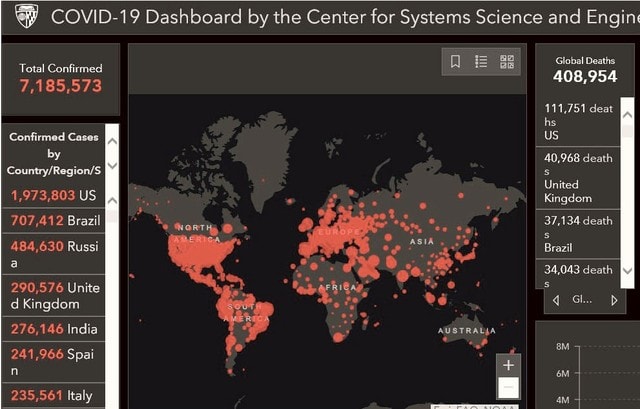

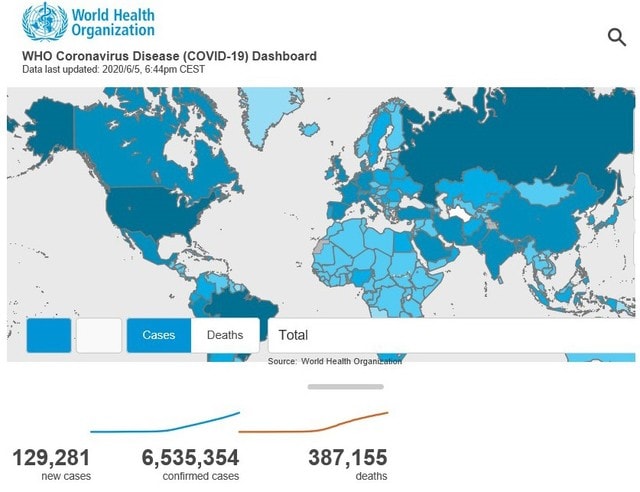

新型コロナウイルスの感染拡大でWHOが「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」宣言(1月30日)を発してから157日になる。ジョンズ・ホプキンス大学のコロナ・ダッシュボード(一覧表)の最新版では感染者総数は1118万人、死者数は52万人に上る。中でもアメリカは現在でも増え続け、感染者数283万人、死者数12万人だ。テレビのニュースで報じられるアメリカの様子を視聴していると、WHOの緊急事態宣言が出されたころに比べ、マスク姿が断然多くなっていることに気づく。ウィズコロナの意識改革が浸透しているのだろうか。

自身はもともとマスクは嫌いなタイプだった。コロナ以前は、マスクをしていると自らが病気をしていると他人に知らせるようなもので、弱々しさを感じさせると思っていた。また、マスクは顔を隠すためのものという印象もあった。 2019年12月30日にレバノンに逃亡したことで物議をかもしたカルロス・ゴーンが昨年3月6日、一回目の保釈で東京拘置所から出てきた姿は、青い帽子に作業服姿、顔の半分以上はマスクで隠していた。保釈金10億円を納付したのだから堂々と出てきて、記者会見をすればよかったのではないか、と。マスクは変装の道具というイメージだった。

これは憶測だが、アメリカでもおそらくマスクと言えば、強盗ギャングの顔隠し、あるいはアメリカでヒットしたテレビドラマ『ER緊急救命室』の手術室でのマスク姿の医師たちの緊迫したシーンのイメージがあったに違いない。つまり、日常生活とはかけ離れた存在で、抵抗感もあったのではないだろう。

これは憶測だが、アメリカでもおそらくマスクと言えば、強盗ギャングの顔隠し、あるいはアメリカでヒットしたテレビドラマ『ER緊急救命室』の手術室でのマスク姿の医師たちの緊迫したシーンのイメージがあったに違いない。つまり、日常生活とはかけ離れた存在で、抵抗感もあったのではないだろう。

それが一転、アメリカは1日で感染者が5万人を超える日もあり、外出時のマスク着用を義務化する州や都市が増えている。6月18日に義務化したカリフォルニア州知事は「経済を再開し、人々を仕事に復帰させるためのカリフォルニア州の戦略は、人々が安全に行動し、公衆衛生上の勧告を順守することによって初めて成功する。つまりフェイスカバーを着用し、手を洗い、物理的な距離を置くことが求められる」と述べている(6月18日付・ロイター通信Web版日本語)。コロナ禍と人類の社会活動と経済を共存させるためにマスクは欠かせない、好き嫌いではない義務だと、まるで「人類とコロナの共存のためのマスク宣言」のようだ。(※写真は、5月29日付・BBCニュースWeb版より)

また、ニューヨーク州知事は「マスクの着用は戦いに参加していることを意味する。着用ほど愛国的なことはない」とツイートした(7月4日付・NHKニュースWeb版)。トランプ大統領も、自らも他の人と近い距離にいる時はマスクを当然着用すると述べた。ただ、マスク着用を全国的に義務化する必要はないとの考えを示している(7月2日付・ロイター通信Web版日本語)同)。もし、マスクが全米で義務化されれば、アメリカのマスクの歴史が塗り替わる。ギャングのマスクから、戦いのための愛国マスクへと。

⇒4日(土)夜・金沢の天気 あめ