☆能登のコウノトリ 幸福を運ぶのか

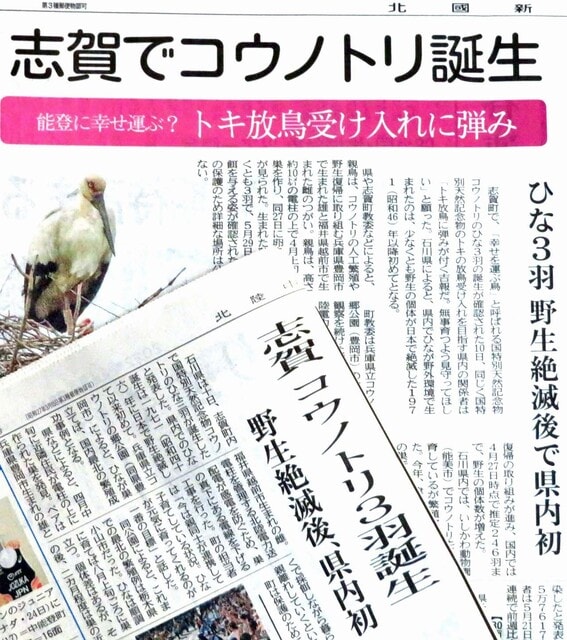

サをねだっている様子が見え、シャッターを押した=写真=。静かだった辺りの雰囲気も親鳥やヒナの鳴き声でにぎやかになった。

サをねだっている様子が見え、シャッターを押した=写真=。静かだった辺りの雰囲気も親鳥やヒナの鳴き声でにぎやかになった。宇野文夫が日常の観察、大学での見聞、環境問題、時事問題、メディアとインターネットに関する考察を綴るブログ。新聞記者、民放報道局長、金沢大学特任教授を経て、現在はフリーで活動中。著書に『実装的ブログ論』(幻冬舎)など。

サをねだっている様子が見え、シャッターを押した=写真=。静かだった辺りの雰囲気も親鳥やヒナの鳴き声でにぎやかになった。

サをねだっている様子が見え、シャッターを押した=写真=。静かだった辺りの雰囲気も親鳥やヒナの鳴き声でにぎやかになった。 志賀町で3羽のヒナを育てているつがいは足環のナンバーから、兵庫県豊岡市で生まれたオスと福井県越前市生まれのメスで、去年と同じペアだ。場所も去年と同じ高台に立つ電柱でまったく同じという。ヒナのふ化は4月21日で、7月中頃には巣立つのではないか、とのことだった。(※写真は、志賀町内のコウノトリの親とヒナ=撮影:志賀町教育委員会生涯学習課)

志賀町で3羽のヒナを育てているつがいは足環のナンバーから、兵庫県豊岡市で生まれたオスと福井県越前市生まれのメスで、去年と同じペアだ。場所も去年と同じ高台に立つ電柱でまったく同じという。ヒナのふ化は4月21日で、7月中頃には巣立つのではないか、とのことだった。(※写真は、志賀町内のコウノトリの親とヒナ=撮影:志賀町教育委員会生涯学習課)その後、ニュースもあった。巣立ったコウノトリのオスの1羽が台湾で確認されたのだ。10月31日に台湾屏東県車城の海沿いの村で、11月8日に台湾雲林県台西郷蚊港村の養殖池で見つかった(台湾野鳥保育協会調べ)。地図で確認すると、台湾屏東県は台湾の最南端で、能登半島から飛んで渡ったとすれば、距離は2000㌔にもおよぶ。日本生まれの個体が台湾で確認されたのは初めてのケースとなった(同)。8月に巣立った鳥が3ヵ月後には単独で2000㌔の旅をする。野生の生き物のダイナミックさだ。

ヨーロッパでは「コウノトリが赤ん坊を運んでくる」「コウノトリが住み着くと幸福が訪れる」との伝承がある。能登から飛び立ったコウノトリたちが伴侶をともなって戻って定着することで、少子高齢化が進む能登がにぎやかになればと、おとぎ話のような夢を膨らませてしまう。

⇒10日(水)夜・金沢の天気 はれ

このブログ(6月11日付)で、能登半島の志賀町で国の特別天然記念物のコウノトリのつがいからひな3羽が誕生したとのメディア各社のニュースを紹介した。石川県内でのひなの誕生は1971年に日本で野生のコウノトリが絶滅して以来初めてのことで、地元でも話題を呼んでいる。ぜひコウノトリのひな鳥をこの目で見てみたいと思い、きのう現地を訪ねた。

ひなを育てているつがいは足環のナンバーから、兵庫県豊岡市で生まれたオスと、福井県越前市生まれのメスで、ことし4月中旬に山の中の電柱の上に巣をつくり、5月下旬には親鳥が3羽のひなに餌を与える様子が確認された。ひなが順調に育てば8月上旬ごろに巣立つという。ひなが誕生して1ヵ月ほど経っているのでそれなりに成長しているはず。そして、親鳥がどのようにして餌を与えているのか、興味津々で午後4時ごろ同町に入った。

町役場ではカメラを設置して定点観測を行っているものの、ひな鳥の保護の観点から具体的な場所については問い合わせがあっても教えていないと記事で記されていた。そこで、巣の場所を見たことがある現地の人を探し出すことにした。

町役場ではカメラを設置して定点観測を行っているものの、ひな鳥の保護の観点から具体的な場所については問い合わせがあっても教えていないと記事で記されていた。そこで、巣の場所を見たことがある現地の人を探し出すことにした。

同町の富来(とぎ)地区というおおざっぱ場所は記事にも書かれてあったので、知り合いを通じて富来地区に住む人を紹介してもらった。その人はコウノトリが空を飛んでいる姿を見たことはあるものの、巣の場所は知らなかった。さらに、その人から鳥に詳しいという人を紹介してもらった。その人もコウノトリがよく餌をついばんでいる田んぼは知っていたものの、巣の場所までは知らなかった。さらに、その人を介して訪ねた人からようやく詳しい場所を聞くことができた。現場に着いたときはもう午後5時30分ごろだった。

巣の場所は山中にあるものの、見晴らしの良い場所だった。周囲には電柱が何本か立っていて、コウノトリの巣はすぐ確認できた。下から見上げて確認できたひなは2羽だった=写真=。もう1羽は巣にこもっているのだろうか。ひな鳥とはいえ、かなり成長していて親鳥かと一瞬見間違えるほどだった。

親鳥がエサを運んでくるのを待ったが、現れなかった。親鳥が巣を空ける時間が長いということは、それだけ餌が大量に必要なのだろうか。この大きさになったらカラスの攻撃にも耐えられるからなのか。これからくちばしも黒くなり、羽ばたきの練習も始めるだろう。そして、くちばしを激しく打ち鳴らすクラッタリングも始め、大人へとさらに成長していく。

そんなことを思いめぐらしながら親鳥が来るのを待ったが、天気はくもり空で薄暗くなってきたので現地を引き上げた。これから能登で羽ばたくであろうコウノトリたちをこの目で確認できた。60分ほどの観察だった。

⇒24日(金)夕方・金沢の天気 くもり時々はれ

これは絶妙なタイミングと言えるかもしれない。きょうの各紙朝刊によると、能登半島の志賀町で営巣していた国特別天然記念物のコウノトリのつがいからひな3羽が誕生した=写真・上=。石川県内でのひなの誕生は1971年 に日本で野生のコウノトリが絶滅して以来初めて。能登の自治体は同じく国の特別天然記念物トキの野生放鳥の候補地として環境省に名乗りを上げているので、コウノトリのひな誕生は追い風になりそうだ。

に日本で野生のコウノトリが絶滅して以来初めて。能登の自治体は同じく国の特別天然記念物トキの野生放鳥の候補地として環境省に名乗りを上げているので、コウノトリのひな誕生は追い風になりそうだ。

記事によると、ひなを育てているつがいは足環のナンバーから、兵庫県豊岡市で生まれたオスと、福井県越前市生まれのメスと分かる。4月中旬に近隣住民が電柱の上に巣がつくられているの発見し、町役場がメスが卵を抱いている様子を定点カメラで確認した。5月下旬には親鳥がひなに餌を与え、3羽が巣から顔を出した。ひなが順調に育てば、8月上旬ごろに巣立つという。

コウノトリは江戸時代までの身近に見られた鳥だった。留鳥として日本に定住するものがほとんどだった。明治以降、餌場となる湿地帯や巣をかけることのできる大きな木が少なくなったこと、農薬や化学肥料の使用によって餌となる水生生物が減ったことな どが災いし、1971年に野生のものが絶滅した。その後、人工繁殖・野生復帰計画は豊岡市にある兵庫県立コウノトリの郷公園が中心となって担い、中国や旧ソ連から譲り受けたコウノトリ(日本定着のものと同じDNA)を元に繁殖に取り組んだ。現在国内での野外個体数は244羽が生息する(5月31日付・兵庫県立コウノトリの郷公園公式サイト)。

どが災いし、1971年に野生のものが絶滅した。その後、人工繁殖・野生復帰計画は豊岡市にある兵庫県立コウノトリの郷公園が中心となって担い、中国や旧ソ連から譲り受けたコウノトリ(日本定着のものと同じDNA)を元に繁殖に取り組んだ。現在国内での野外個体数は244羽が生息する(5月31日付・兵庫県立コウノトリの郷公園公式サイト)。

もう14年も前のことだが、能登半島の先端・珠洲市の水田にコウノトリ=写真・下=が飛来していると土地の人から連絡をもらい、観察にでかけた。3時間ほど待ったが見ることはできなかった。そのとき聞いた話だ。この水田地帯には多くのサギ類もエサをついばみにきている。羽を広げると幅2mにもなるコウノトリが優雅に舞い降りると、先にエサを漁っていたサギはサッと退く。そして、身じろぎもせず、コウノトリが採餌する様子を窺っているそうだ。ライオンがやってくると、さっと退くハイエナの群れを想像してしまった。堂々したその立ち姿は鳥の王者を感じさせる。(※写真は2008年6月・珠洲市で坂本好二氏撮影)

⇒11日(土)午後・金沢の天気 くもり

立冬の頃を色鮮やかに染める風景、それは紅葉やカニだけなく、吊るし柿もその一つだ。能登の「ころ柿」の産地で知られる志賀町をこの季節に何度か訪ねたことがある。渋柿の皮をさっとむき、竹ざおに吊るして、立冬のころの冷たい風に さらして乾燥させる。渋味が抜け、紅色の甘く、やわらかい干し柿となる=写真・上=。この時季に町を訪れると、農家の2階の窓際や軒先に柿が吊るされている様子がそこかしこで目に映る。

さらして乾燥させる。渋味が抜け、紅色の甘く、やわらかい干し柿となる=写真・上=。この時季に町を訪れると、農家の2階の窓際や軒先に柿が吊るされている様子がそこかしこで目に映る。

ある農家を訪れると、シニアの女性4人が忙しく作業をしていた。電動皮むき機を使って皮をむく人=写真・下=、30㌢ほどのビニールの紐の両端に皮をむいた柿のヘタの先の枝に紐をくくり付ける人。そのくくり付けた柿を作業場の中につくられた木の小屋に入れている人がいる。「いおうくんじょう」という作業。「硫黄燻蒸」。小屋では、硫黄粉末を燃やして発生させた二酸化硫黄の煙で燻す。密閉された状態で20分ほど。それを外に出して、今度は扇 風機の風でさらす。こうすることによって、カビや雑菌の繁殖が抑えられ、柿の酸化防止と果肉色をきれいにする効果がある。二酸化硫黄の使用量や残留量は食品衛生上で問題のない量だという。

風機の風でさらす。こうすることによって、カビや雑菌の繁殖が抑えられ、柿の酸化防止と果肉色をきれいにする効果がある。二酸化硫黄の使用量や残留量は食品衛生上で問題のない量だという。

その後に作業場の2階で竹ざおで吊るす。2階は風通しをよくするために四方に窓がある。ここで2週間ほど自然乾燥させて、1個ずつ手もみをする。さらに高温の部屋で乾燥させ、2度目の手もみをする。実をもむことで果実が柔らかくなり甘みが増す。

原産の渋柿は「最勝(さいしょう)柿」。この農家では毎年1万5千個ほどのころ柿を生産している。10月下旬、作業が始まると金沢や遠方に嫁いだ娘さんたちも応援に来てくれ、にぎやかになる。ころ柿は贈答用が主で毎年11月下旬ごろから出荷される。立冬の頃を染める「ころ柿の里」の風景ではある。

⇒11日(木)午後・金沢の天気 あめ時々くもり