☆能登半島の沖に連なる「178㌔の海域活断層」 原発にどう向き合うのか

能登地方では2018年から小規模な地震活動が確認され、2020年12月以降で活発化し、ことし元日にマグニチュード7.6、最大震度7の地震となった。震度7の観測地点は輪島市門前町走出と志賀町香能の2ヵ所。半島の中で隣接するこの輪島市門前町と志賀町はこれまでも大きな地震に見舞われている。自身の記憶にあるのは2007年3月25日に門前沖を震源とするマグニチュード6.9、震度6強の揺れ。過去には、1892年12月9日に志賀町沖を震源とするマグニチュード6.4の地震が起きている(政府の地震調査委員会資料より)。志賀 町には北陸電力の志賀原発の1号機・2号機=写真=があり、現在は2機とも停止中なのだが、現地の人たちにとっては揺れが起きるたびに気が気ではないだろう。

町には北陸電力の志賀原発の1号機・2号機=写真=があり、現在は2機とも停止中なのだが、現地の人たちにとっては揺れが起きるたびに気が気ではないだろう。

けさ(20日)の地元紙によると、北陸電力は元日の地震を受け、志賀原発2号機の再稼働に向けた原子力規制委員会の審査(今月6日)で、能登半島北部に連なる海域の活断層をこれまでの96㌔から178㌔に修正して見直していることが分かった。活断層が連動する長さをこれまでの1.8倍とすることで、原発で想定する揺れや津波の大きさに影響することになる。

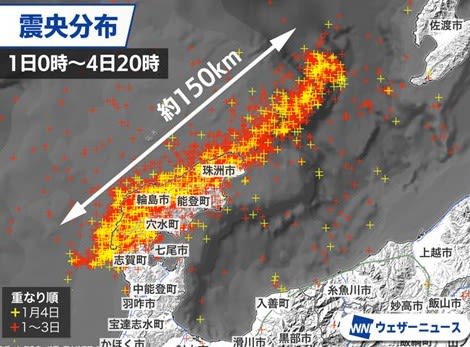

この記事を読んで、電力側の対応が遅いのではないかというのが県民の一人としての自身の感想だ。今回の地震では、すでに政府の地震調査委員会は半島の北東から南西にのびる150㌔の活断層がずれ動いたことを指摘している。元日から4日間の揺れは、1日が358回、2日が387回、3日が135回、4日が65回の計945回におよんだ(気象庁の報道発表、図はウエザーニュース公式ホームページより)。半島の尖端部分で起きた主破壊は西と東に分 かれ、それぞれ向きや傾斜の異なる断層を次々と破壊しながら大きく成長していった様子が明らかになっている。また、研究論文「2024 年 Mw 7.5 能登半島地震における複雑な断層ネットワークと前駆的群発地震によって制御される複合的な破壊成長過程」(研究者代表:奥脇亮・筑波大学生命環境系助教、深畑幸俊・京都大学防災研究所附属地震災害研究センター教授)は、「長く静かに始まり、向きや傾斜の異なる断層を次々と破壊した」と表現している。

かれ、それぞれ向きや傾斜の異なる断層を次々と破壊しながら大きく成長していった様子が明らかになっている。また、研究論文「2024 年 Mw 7.5 能登半島地震における複雑な断層ネットワークと前駆的群発地震によって制御される複合的な破壊成長過程」(研究者代表:奥脇亮・筑波大学生命環境系助教、深畑幸俊・京都大学防災研究所附属地震災害研究センター教授)は、「長く静かに始まり、向きや傾斜の異なる断層を次々と破壊した」と表現している。

これまでの2号機の再稼働に向けた審査の中で、電力側は原発敷地内を通る10本の断層は「活断層でない」と主張し、これを受けて原子力規制委員会は2023年3月3日の会合でその主張を妥当と判断し、2号機再稼働への道を開いた。ところが、今回の地震で原発周辺の海域で活断層が連動することがはっきりした。実際、元日の地震では原発敷地の地下で震度5強を観測。変圧器が故障し、外部電源の一部が使えない状況が続いている。また、この日に4㍍の津波が周辺を押し寄せた。

敷地内の断層が「活断層でない」から原発が安心安全なのではなく、半島の沖にある178㌔もの連動した活断層にどう対応するのか、揺れや津波想定をどう算出していくのか、この壮大な難問に向き合うことになるのだろう。正直、志賀原発が止まっていてよかったというのが県民の思いではないだろうか。

⇒20日(水)夜・金沢の天気 くもり