☆「転んでもただでは起きない」能登の震災現場を学習プログラムに活かす

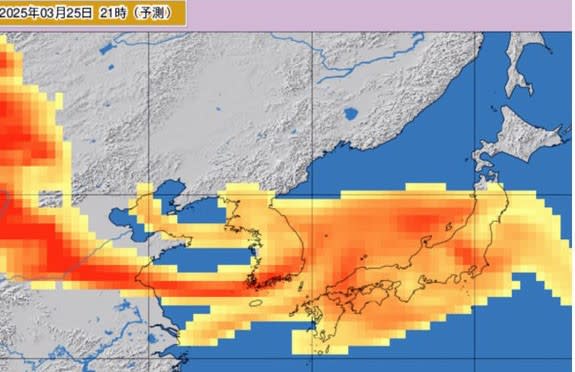

黄砂が列島を直撃する。気象庁の「黄砂解析予測図」によると、きょう25日午後9時ごろには北海道と沖縄を除いて日本列島がすっぽりと覆われる=図=。黄砂が飛来すると、外の洗濯物が汚れたりするほか、呼吸系の疾患の原 因にもなり、かなり厄介だ。そして、給油スタンドでの洗車の待ちに時間が取られることになる。たかが黄砂、されど黄砂、だ。

因にもなり、かなり厄介だ。そして、給油スタンドでの洗車の待ちに時間が取られることになる。たかが黄砂、されど黄砂、だ。

話は変わる。去年元日の能登半島地震の被害の実情や災害からの教訓を学習プログラムとして修学旅行などに役立ててもらおうと、能登地域の6つの自治体と石川県、県観光連盟が災害学習の構築に取り組んでいる。この検討会がきのう(24日)輪島市で開催され、26の学習プログラムをまとめたと、地元メディア各社が報じている。学習プログラムには3つのテーマがあり、「自然の驚異」「防災・減災」「復興への取り組み」。海底が隆起した外浦海岸(珠洲市)や大規模火災に見舞われた朝市通り(輪島市)、地域を襲った津波の現場(能登町)などを見学に訪れて被災者から話を聴いたり、震度7の現地では防災キャンプ(志賀町)など多様な学習プログラムが提案されている。

26の学習プログラム内容を紹介する冊子を『能登復興の旅プログラム集』とのタイトルで5千部作成し、3大都市圏(東京、大阪、名古屋)の中学校や旅行会社に配布する。ことし8月に教育関係者、12月に旅行会社向けのモニタ-ツアーを実施する段取りで、来年度から本格的にツアーの受け入れを行うようだ。(※写真は、七尾市の学習プログラム「被災商店街で語り継ぐ能登半島地震の記憶」の現場。被災した和ろうそくの店など=2024年1月29日撮影)

26の学習プログラム内容を紹介する冊子を『能登復興の旅プログラム集』とのタイトルで5千部作成し、3大都市圏(東京、大阪、名古屋)の中学校や旅行会社に配布する。ことし8月に教育関係者、12月に旅行会社向けのモニタ-ツアーを実施する段取りで、来年度から本格的にツアーの受け入れを行うようだ。(※写真は、七尾市の学習プログラム「被災商店街で語り継ぐ能登半島地震の記憶」の現場。被災した和ろうそくの店など=2024年1月29日撮影)

被災地に誘う学習プログラム計画から受ける自身の印象を表現すれば、「七転八起」「転んでもただでは起きない」「レジエンス」という言葉だろうか。能登の絶景の地はそうした自然の驚異と人々の知恵で磨き上げられてきた歴史がある。輪島の白米千枚田はもともと深層崩壊のがけ崩れ現場を土地の人たちが耕し、観光地として知られるようになった。同じく輪島の曽々木海岸と真浦の断崖絶壁に道を開いたのは禅宗の和尚だった。「寺で座るのも禅、安全な道を開くのも禅修行」と悟り、浄財集めの托鉢に奔走し苦難の工事に挑んだ。その絶壁の道が昭和30年代の能登観光ブームにつながる。

数千年に一度の震災を活かす、ただでは起きない。能登半島は観光が重要な産業であり、修学旅行客のほか一般客やインバウンド客を呼び込むことで復興につながることに期待したい。

最後に、きょう3月25日は2007年の能登半島沖地震から18年となる。震度6強の揺れが輪島市であり、1人が亡くなり300人以上が負傷した。同じ年の7月16日には新潟県中越沖地震が起き、長岡市や柏崎市、刈羽村などで震度6強の揺れとなった。日本海側で立て続けに起きた地震だった。

⇒25日(火)午前・金沢の天気 くもり