☆震度7・記録的大雨・最強寒波 3災の能登冬路をめぐる~1~

去年元日の震度7の地震、48時間で498㍉という9月の記録的な大雨、そして今月4日から北陸に吹き荒れる最強・最長の寒波。 「3災」ともいえる能登半島を3日間(今月6-8日)かけて一周した。 被災地や観光名所などの冬の現場で気が付いたことなどまとみてみる。

去年元日の震度7の地震、48時間で498㍉という9月の記録的な大雨、そして今月4日から北陸に吹き荒れる最強・最長の寒波。 「3災」ともいえる能登半島を3日間(今月6-8日)かけて一周した。 被災地や観光名所などの冬の現場で気が付いたことなどまとみてみる。

隆起した岩ノリ畑 『ゼロの焦点』ヤセの断崖

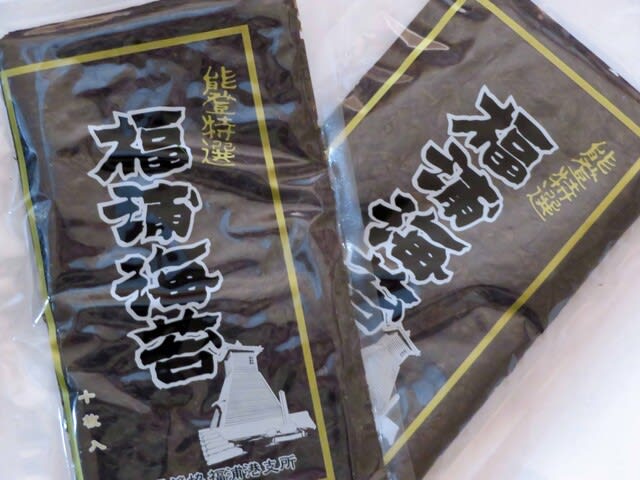

先日、能登の知り合いから「岩のり」が届いた。 お礼の電話をすると、「地震で海岸が隆起したのでことしは採れるか心配したが、隆起した岩場でも採れました」とのこと。 そこで、海岸が隆起した能登の北側の外浦をめぐった。 岩のりは外浦の岩場で採れた天然のノリ で、干したもの=写真・上=。 養殖のノリに比べて厚みがあり、さっとあぶると磯の香りが広がる。 ノリが採れる海沿いの家々では、波が穏やかな冬の日を見計らって海岸に出かける。 手で摘み、竹かごに入れて塩分を洗い流して水切りした後、自宅の軒下などで竹かごの上に乗せて陰干しする。

で、干したもの=写真・上=。 養殖のノリに比べて厚みがあり、さっとあぶると磯の香りが広がる。 ノリが採れる海沿いの家々では、波が穏やかな冬の日を見計らって海岸に出かける。 手で摘み、竹かごに入れて塩分を洗い流して水切りした後、自宅の軒下などで竹かごの上に乗せて陰干しする。

地域によっては「岩ノリ畑」を造ってところもある。 岩場を利用して平海面すれすれのところでコンクリート面を造成すると、冬の波で覆われた岩ノリ畑にノリが繁殖する。 ところが、地震で数㍍隆起した海岸では岩ノリ畑が干上がって使えなくなった畑もある。 一方で海底から隆起した岩場でノリが採れるようなったところもある。 知人は「シケの日が続き収穫は少なかったが、ノリの出来は上々」とのこと。 岩ノリ採りは今月中旬まで続く。 (※写真・中は、地震で隆起した「岩ノリ畑」=輪島市門前町の海岸)

地域によっては「岩ノリ畑」を造ってところもある。 岩場を利用して平海面すれすれのところでコンクリート面を造成すると、冬の波で覆われた岩ノリ畑にノリが繁殖する。 ところが、地震で数㍍隆起した海岸では岩ノリ畑が干上がって使えなくなった畑もある。 一方で海底から隆起した岩場でノリが採れるようなったところもある。 知人は「シケの日が続き収穫は少なかったが、ノリの出来は上々」とのこと。 岩ノリ採りは今月中旬まで続く。 (※写真・中は、地震で隆起した「岩ノリ畑」=輪島市門前町の海岸)

能登の現場を訪ねるとダイナミックな光景を目にすることがある。 震度7の揺れがあった志賀町香能の近くにあり、松本清張の推理小説『ゼロの焦点』で登場する名勝「ヤセの断崖」。 1961年に初めて映画化され、観光名所となった。 日本海からの強烈な波と風によって形成された断崖絶壁で、訪れた日も台風を思わせる暴風が吹いて、白波が打ち寄せていた=写真・下=。

能登の現場を訪ねるとダイナミックな光景を目にすることがある。 震度7の揺れがあった志賀町香能の近くにあり、松本清張の推理小説『ゼロの焦点』で登場する名勝「ヤセの断崖」。 1961年に初めて映画化され、観光名所となった。 日本海からの強烈な波と風によって形成された断崖絶壁で、訪れた日も台風を思わせる暴風が吹いて、白波が打ち寄せていた=写真・下=。

海面からの高さが35㍍から55㍍もある、断崖を眺めると、海の向こうの暗い雲の切れ間から光りが指している。 まるで映画のシーンのような光景だった。 もう少し近づいて撮影しようとした瞬間、強烈な風が吹いてきて、身の危険を感じて現場を離れた。

⇒7日(金)夜・金沢の天気 雪

この冬の季節のノリを「寒ノリ」と言って、能登の海沿いの家々では、波が穏やかな天気を見計らって海岸の岩場に出かける。手で摘み、竹かごに入れて塩分を洗い流して水切りした後、自宅の軒下などで竹かごの上に乗せて陰干しする。干しかごが並ぶ様子は季節の風物詩でもある。

この冬の季節のノリを「寒ノリ」と言って、能登の海沿いの家々では、波が穏やかな天気を見計らって海岸の岩場に出かける。手で摘み、竹かごに入れて塩分を洗い流して水切りした後、自宅の軒下などで竹かごの上に乗せて陰干しする。干しかごが並ぶ様子は季節の風物詩でもある。 近くに住む人に話を聴くと、冬場に入った12月末まではノリがよく採れたそうだ。しかし、元旦の地震以降は誰も海岸には近寄ろうとはしない。それは、「津波は3分後に来る」という恐怖を今回の地震で共有したからだ、という。

近くに住む人に話を聴くと、冬場に入った12月末まではノリがよく採れたそうだ。しかし、元旦の地震以降は誰も海岸には近寄ろうとはしない。それは、「津波は3分後に来る」という恐怖を今回の地震で共有したからだ、という。 どんに入れる。磯の香りが広がり食欲がわいてくる。

どんに入れる。磯の香りが広がり食欲がわいてくる。