☆「旅するチョウ」アサギマダラが舞う季節

「旅するチョウ」と称されるアサギマダラが能登や加賀の空に舞う季節がやってきた。このチョウは春は日本列島の北の方へ、秋には南の方へ。その距離は2000㌔にも及ぶと言われる。金沢大学に在職中はこの時季に学生や留学生といっしょに、能登半島で一番高い山である宝達山(637㍍)によく登った。山頂付近にはエサとなるフジバカマやホッコクアザミが繁っていて、東北方面からやってきたアサギマダラを間近に観察できた。

地元でアサギマダラの保護活動を取り組んでいる人たちに同行してもらい、アサギマダラを捕獲し、マーキングして放す様子を見せてもらった。面白いのは捕獲の様子だ。右手で白いタオルを振り回すと、そのタオルをめがけてふわふわとまるでダンスを踊っているようにアサギマダラが飛んで来る。近寄って来たところを、左手に持ったネットで捕まえる。

地元でアサギマダラの保護活動を取り組んでいる人たちに同行してもらい、アサギマダラを捕獲し、マーキングして放す様子を見せてもらった。面白いのは捕獲の様子だ。右手で白いタオルを振り回すと、そのタオルをめがけてふわふわとまるでダンスを踊っているようにアサギマダラが飛んで来る。近寄って来たところを、左手に持ったネットで捕まえる。

なぜアサギマダラは回るタオルに寄って来るのか。解説も面白かった。寄って来るタオルの色は白色と水色。白色と水色でも、回転しないタオルには寄って来ない。ゆっくり回すより、はやく回すと寄って来る。アサギマダラには回転する白や水色のタオルはどのように見えているのだろうか。吸蜜植物のホッコクアザミやフジバカマ、ヒヨドリバナなどお花畑が広がる光景のように見えるのかもしれない。

ところで、「アサギマダラ」という名前はなぜついたのだろうか。ネットで調べると、「前ばねは黒、後ろばねは茶色の地色ではねの中央に透き通るような部分があります。この白い部分が新鮮な個体では青みがかっており、日本古来の色『あさぎ色』に見えることからアサギマダラの名前がついています」(「愛媛県総合科学博物館」公式サイト)との解説がある。

アサギマダラの命は羽化後4、5ヵ月とされる。その間に2000㌔の旅をする。いま能登で蜜を吸って、これから小笠原諸島や与那国島、さらに台湾まで移動する。この時節は台風の季節でもある。向かい風をどう乗り切って南に向かうのか。そして、なぜ過酷な旅をするのか。人の人生というものを連想させる、不思議なチョウではある。

(※写真は、世界農業遺産「能登の里山里海」情報ポータル公式サイトより)

⇒16日(金)夜・金沢の天気 はれ

白ワイン(シャルドネ)、赤ワイン(ヤマソービニオン)は国内のワインコンクールで何度も受賞している。また、最近では、8千年以上の長い歴史を持つワイン発祥の国、ジョージアの代表的な土着品種、サペラヴィの栽培に成功し、赤ワインを製品化している。ただ、温暖化のせいでシャルドネの栽培量が減少しているという。穴水湾のカキとシャルドネのワインがとても合うと人気だけに、現場も苦慮している。

白ワイン(シャルドネ)、赤ワイン(ヤマソービニオン)は国内のワインコンクールで何度も受賞している。また、最近では、8千年以上の長い歴史を持つワイン発祥の国、ジョージアの代表的な土着品種、サペラヴィの栽培に成功し、赤ワインを製品化している。ただ、温暖化のせいでシャルドネの栽培量が減少しているという。穴水湾のカキとシャルドネのワインがとても合うと人気だけに、現場も苦慮している。 次に訪れたのが七尾市能登島の「のとじま水族館」。この水族館では500種4万点を展示しているが、その9割が能登の海で定置網などで捕獲された生きもの。その中でスーパースターがジンベエザメ=写真・中=。小魚やプランクトンがエサで動きがゆったりしているので、人気がある。それにしても、この水族館ではプランクトンから海草、イルカ、そしてジンベエザメにいたるまで見学できる。まさに、海の生物多様性の博物館だ。

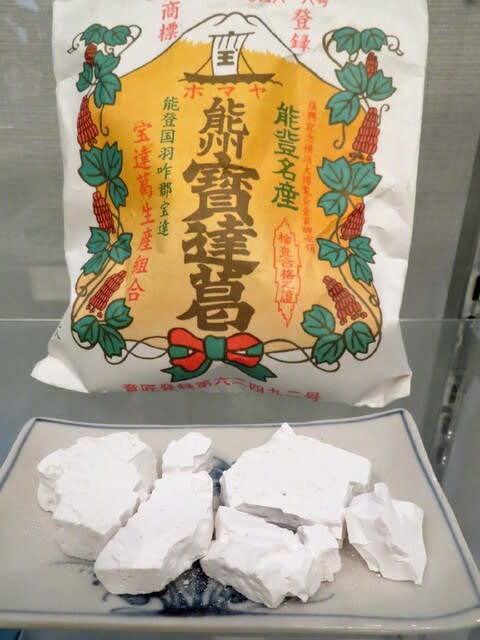

次に訪れたのが七尾市能登島の「のとじま水族館」。この水族館では500種4万点を展示しているが、その9割が能登の海で定置網などで捕獲された生きもの。その中でスーパースターがジンベエザメ=写真・中=。小魚やプランクトンがエサで動きがゆったりしているので、人気がある。それにしても、この水族館ではプランクトンから海草、イルカ、そしてジンベエザメにいたるまで見学できる。まさに、海の生物多様性の博物館だ。 して、この山はかつて加賀藩の金山だった。記録では天正12年(1584)に開山し、崩落事故が起きた寛永5年(1628)まで続いた。全国から鉱山開発や土木技師などのプロがこの地に集められ、「宝達集落」が形成された。

して、この山はかつて加賀藩の金山だった。記録では天正12年(1584)に開山し、崩落事故が起きた寛永5年(1628)まで続いた。全国から鉱山開発や土木技師などのプロがこの地に集められ、「宝達集落」が形成された。 ネット動画でたまたま見つけた、アイドルグループ「PiXMiX」の『タオルを回すための歌』=写真・上=が面白い。手でタオルを回しながら歌い踊る、そのリズミカルな体の振りをさらに回るタオルが雰囲気を盛り上げる。タオル回しと言えば、夏の甲子園大会でも、タオル回しの応援風景が最近見られるようになった。自己表現の一つとしてタオル回しの文化が定着するかもしれないと想像をたくましくした。

ネット動画でたまたま見つけた、アイドルグループ「PiXMiX」の『タオルを回すための歌』=写真・上=が面白い。手でタオルを回しながら歌い踊る、そのリズミカルな体の振りをさらに回るタオルが雰囲気を盛り上げる。タオル回しと言えば、夏の甲子園大会でも、タオル回しの応援風景が最近見られるようになった。自己表現の一つとしてタオル回しの文化が定着するかもしれないと想像をたくましくした。

田上氏に捕獲の現場を見せてもらった。右手に白いタオルを振り回していると=写真・中=、上空をふわふわとまるで踊っているような様子でアサギマダラが飛んで来る。近寄って来たところを、左手に持ったネットで捕まえるが、この日は風が吹いていたせいか、1匹しか獲れなかった=写真・下=。それにしても、不思議な光景だった。

田上氏に捕獲の現場を見せてもらった。右手に白いタオルを振り回していると=写真・中=、上空をふわふわとまるで踊っているような様子でアサギマダラが飛んで来る。近寄って来たところを、左手に持ったネットで捕まえるが、この日は風が吹いていたせいか、1匹しか獲れなかった=写真・下=。それにしても、不思議な光景だった。