☆先が読めないニュースあれこれ

日々のニュースに接していて、この先どうなるのだろうかと考え込んでしまうことがある。きょうもふとそのような心境に陥った。NHKニュースWeb版(27日付)によると、北朝鮮はきょう午前8時ごろ、南道ハムン(咸興)周辺から日本海に向けて短距離弾道ミサイルと推定される飛しょう体2発を発射した。北朝 鮮は、ことしに入ってからミサイルの発射を極めて高い頻度で繰り返していて、5日と11日に飛しょう体を1発ずつ発射し、その翌日に「極超音速ミサイル」の発射実験を行ったと発表したほか、今月14日と17日にも日本海に向けて短距離弾道ミサイルと推定される飛しょう体を2発ずつ発射している=写真・上は1月6日付・朝鮮新報Web版=。

鮮は、ことしに入ってからミサイルの発射を極めて高い頻度で繰り返していて、5日と11日に飛しょう体を1発ずつ発射し、その翌日に「極超音速ミサイル」の発射実験を行ったと発表したほか、今月14日と17日にも日本海に向けて短距離弾道ミサイルと推定される飛しょう体を2発ずつ発射している=写真・上は1月6日付・朝鮮新報Web版=。

直近では25日午前に巡航ミサイルを2発したと報じられていた。射程距離が2000-1万3000㌔の弾道ミサイルに比べ、巡行ミサイルは1500㌔と射程は狭く速度も遅いが、日本や韓国では脅威だ。北朝鮮は今月19日に開かれた朝鮮労働党の政治局会議で「アメリカ帝国主義との長期的な対決に徹底して準備しなければならない」とする方針を決定し、2018年に中止を表明していた大陸間弾道ミサイル(ICBM)の発射実験や核実験については見直しを検討するとしている(同)。ICBMが発射されれば、アメリカ西海岸のロサンゼルスなどが射程に入る。かつて、ア メリカのトランプ大統領が国連総会(2017年9月)で「ロケットマンが自殺行為の任務を進めている」と演説したが、その状況が蘇ってきた。

メリカのトランプ大統領が国連総会(2017年9月)で「ロケットマンが自殺行為の任務を進めている」と演説したが、その状況が蘇ってきた。

新型コロナウイルスの感染拡大が止まない。全国で7万人の新規感染者(26日)が出て、石川県内でも一日の新規感染がついに500人を超えた(504人)。ここまで人数が増えてくると感染経路そのものが多様化して、防ぎようがない。県内の504人のうち感染経路調査中が337人、感染者の濃厚接触者などが122人、残りがクラスター関係で7件45人だ(県発表)。 また、入院や宿泊療養などの療養先が決まっていない人は1000人を超えて1013人となっている。感染者が確認された保育園や小学校など学校では臨時休校が相次いでいる。中学では高校受験を控えた3年生はオンライン授業に切り替えているが、生徒たちは感染と受験の「二重苦」にさいなまれているに違いない。県内ではきょうから「まん延防止等重点措置」の適用に全県域が入る(2月20日まで)=写真・下=。

もう一つ先が読めないニュース。きょうの東京株式市場は、日経平均が午前中、一時700円を超える値下がりとなった。午前の終値は前日の終値より690円安い2万6321円。アメリカのパウエルFRB議長がきのう理事会でインフレ抑制を優先する姿勢を打ち出し、量的緩和の3月終了を決定したことで金融引き締めへの警戒感、それに伴う経済の回復傾向にマイナスになるという懸念が広がった。ダウ平均もこのところ一時800㌦を超える大幅な値下げがあるなど乱高下が続いている。

では日銀はどうか。黒田総裁が2013年に就任以降、2%の消費者物価指数を政策目標に掲げて大規模な金融緩和策を粘り強く続けている。ここにきて、物価上昇が顕著になってきた。これに賃上げが加われば、ひょっとして「金融政策の正常化」へと回帰するのではないかとも考えたりする。ただ、中国不動産開発の中国恒大のデフォルト問題が象徴するように中国経済が今後どうなるかによって暗雲が漂うかもしれない。経済の先も読めない。

⇒27日(木)午後・金沢の天気 はれ

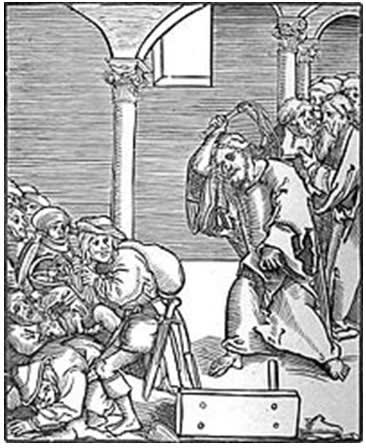

ーマ・カトリック教会はサン・ピトロ寺院の再建費用などに「免罪符」を大量発行し、それを高利貸しが販売を引き受けるという構図が出来上がる。これにドイツの神学者マルティン・ルターはローマ教会の堕落と非難し、宗教改革を起こす。賛同した画家ルーカス・クラーナハは『金貸しを神殿から追い出すキリスト』という木版画を描いた=写真、Wikipedia「金貸し」=。

ーマ・カトリック教会はサン・ピトロ寺院の再建費用などに「免罪符」を大量発行し、それを高利貸しが販売を引き受けるという構図が出来上がる。これにドイツの神学者マルティン・ルターはローマ教会の堕落と非難し、宗教改革を起こす。賛同した画家ルーカス・クラーナハは『金貸しを神殿から追い出すキリスト』という木版画を描いた=写真、Wikipedia「金貸し」=。