★奥能登芸術祭の破損作品を再生し 復興のシンボルに

株式相場が荒れまくっている。先週末の終値より一時4600円以上値下がりした。岸田内閣は、「貯蓄から投資へ」というスローガンを掲げ、ことしから「新NISA(少額投資非課税制度)」を始めるなど資産運用を奨励してきたので、この制度を活用して株式投資を始めた人も多かっただろう。また、円安でドル建て外債を購入した人も多かった。ところが、株式市場の暴落と急激な円高だ。もちろん、投資は自己責任なのだが、「政府や日銀が余計なことをするからだ」といまさら嘆いている人も多いのではないか。詰まるところ、個人消費が一段と冷え込み、景気全体が腰折れするのではないか。

話は変わる。去年秋、能登半島の尖端の珠洲市で奥能登国際芸術祭が開催されたとき、「奇跡の作品」と称された作品があった。その年の5月5日に同市北部を震源とするマグニチュード6.5、震度6強の地震が発生し、市内だけでも住宅被害が690棟余りに及んだ。その強烈な揺れにもビクともしなかった作品が、金沢在住のアーティスト・山本基氏の作品『記憶への回廊』(2021年制作)だった。

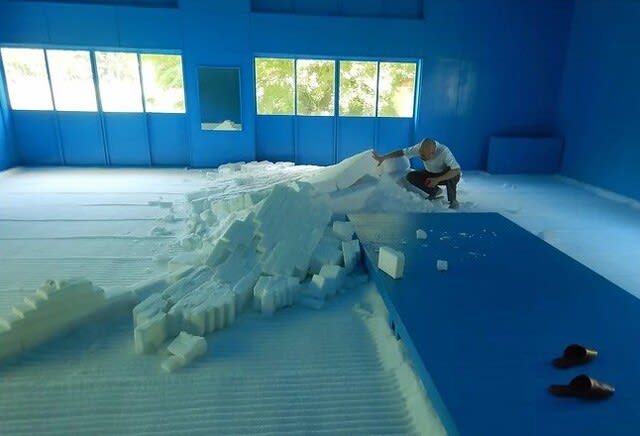

写真・上は、去年5月の震災後の8月23日に金沢市内の学生たちとスタディ・ツアーで、作品の展示会場を訪れたときのもの。スカイブルーの室内で、白い塩の作品。高さ2.8㍍の塩の階段だ。床と階段で7㌧の塩を使っている。作品の階段の中ほどと頂上付近で崩れたように見える部分があるが、これは2021年の制作のときとまったく変わっていない。

写真・上は、去年5月の震災後の8月23日に金沢市内の学生たちとスタディ・ツアーで、作品の展示会場を訪れたときのもの。スカイブルーの室内で、白い塩の作品。高さ2.8㍍の塩の階段だ。床と階段で7㌧の塩を使っている。作品の階段の中ほどと頂上付近で崩れたように見える部分があるが、これは2021年の制作のときとまったく変わっていない。

作品は2021年9月16日の震度5弱、2022年6月19日の震度6弱、そして去年5月の震度6強とこれまで3度の大地震に耐えた。しかし、ことし元日の震度7の地震では、珠洲市の関係者から「残念ながら壊れた」との話を耳にしていた。

どのように壊れたのか一度見てみたいと思い、先日(7月24日)、展示会場を訪ねたが、鍵がかかっていた。きのう、芸術祭の総合ディレクター・北川フラム氏が震災支援を目的に立ち上げた「奥能登珠洲ヤッサープロジェクト」公式サイトをたまたま見つけた。チェックすると、「5月の活動報告」(6月11日付)に壊れた『記憶への回廊』の現状の画像が掲載されていた=写真・下=。塩の塔が無残にも崩れ落ちた姿だ。この画像を見る限りでは、根こそぎ倒壊したように見える。

どのように壊れたのか一度見てみたいと思い、先日(7月24日)、展示会場を訪ねたが、鍵がかかっていた。きのう、芸術祭の総合ディレクター・北川フラム氏が震災支援を目的に立ち上げた「奥能登珠洲ヤッサープロジェクト」公式サイトをたまたま見つけた。チェックすると、「5月の活動報告」(6月11日付)に壊れた『記憶への回廊』の現状の画像が掲載されていた=写真・下=。塩の塔が無残にも崩れ落ちた姿だ。この画像を見る限りでは、根こそぎ倒壊したように見える。

公式サイトによると、作品を点検に訪れた山本基氏が「落下した天井板が当たったことにより塩の塔が崩れた」と述べた。また、「今後の修繕も出来る限り現状のものを利用していく考え」と語るなど、作品の復旧に意欲を燃やしているようだ。

プロジェクト名の「ヤッサープロジェクト」の「ヤッサー」は、珠洲のキリコ祭りの掛け声で、若い衆が力を合わせてキリコや曳山を動かすときに「ヤッサーヤッサー」と声を出して気持ちを一つにする。北川氏は芸術への想い、地域復興への願いを一つに込めて、「ヤッサープロジェクト」と名付たのだろう。この作品『記憶への回廊』の再生が復興のシンボルの一つにならないだろうか。

⇒5日(月)午後・金沢の天気 はれ時々くもり

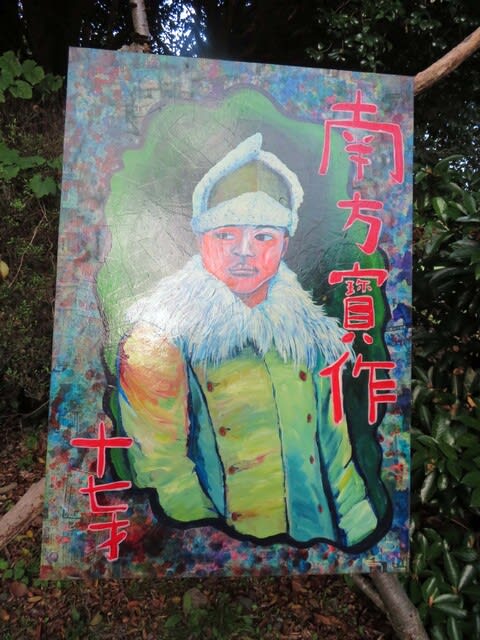

その内容が濃い。戦前に人々はなぜ満蒙開拓のために大陸に渡ったのか、そして軍人に志願したのか、どのような戦争だったのかを、立て札の文字をたどりながら、設置されている絵画を見ながら追体験していく。ただ、ストーリーが記された立て札は87枚、絵画は50点もある。立て札一枚一枚を読んで、さらに絵を鑑賞していると、いつの間にか時間が経って辺りが暗くなったの覚えている。

その内容が濃い。戦前に人々はなぜ満蒙開拓のために大陸に渡ったのか、そして軍人に志願したのか、どのような戦争だったのかを、立て札の文字をたどりながら、設置されている絵画を見ながら追体験していく。ただ、ストーリーが記された立て札は87枚、絵画は50点もある。立て札一枚一枚を読んで、さらに絵を鑑賞していると、いつの間にか時間が経って辺りが暗くなったの覚えている。 島の沿岸部、特に北側と西側は年間の平均風速が6㍍/秒を超え、一部には平均8㍍/秒の強風が吹く場所もあり、風力発電には最適の立地条件なのだ。

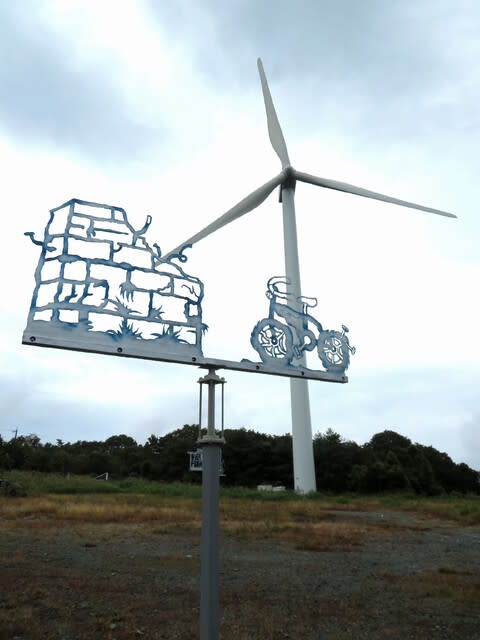

島の沿岸部、特に北側と西側は年間の平均風速が6㍍/秒を超え、一部には平均8㍍/秒の強風が吹く場所もあり、風力発電には最適の立地条件なのだ。 その風車の下には作品の5点が設置されていた。風の動きによって動く風向計のようなもの、いわゆる「風見鶏」だ。上の写真は自転車と道路の崖をイメージした作品。風が出ると風車と風見鶏がいっしょに風に向って動き出す。そう考えると、風車も巨大な風見鶏のようだ。

その風車の下には作品の5点が設置されていた。風の動きによって動く風向計のようなもの、いわゆる「風見鶏」だ。上の写真は自転車と道路の崖をイメージした作品。風が出ると風車と風見鶏がいっしょに風に向って動き出す。そう考えると、風車も巨大な風見鶏のようだ。  柱の網が振動して、下の酒タンクが共鳴してハープのように風の音を響かせる。まるで空の音色だ。珠洲の対岸にあるのはロシアのウラジオストクなので、作者は「大陸からの風で鳴る」との想いを込めているようだ。

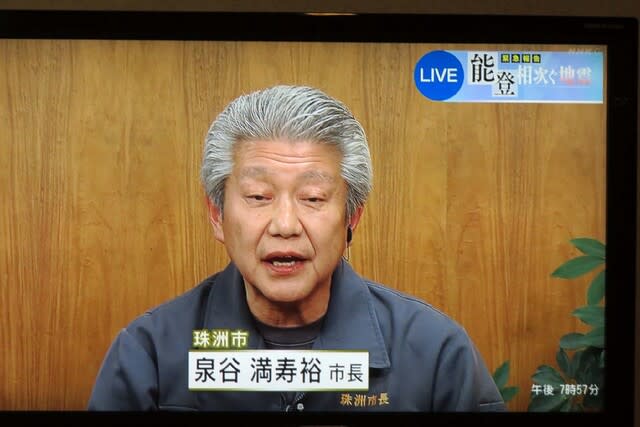

柱の網が振動して、下の酒タンクが共鳴してハープのように風の音を響かせる。まるで空の音色だ。珠洲の対岸にあるのはロシアのウラジオストクなので、作者は「大陸からの風で鳴る」との想いを込めているようだ。 石川県内の21の大学・短大などで構成する「大学コンソーシアム石川」のシティカレッジ授業(7月29日)で、泉谷氏の講義=写真・上=を聴講した。テーマは「さいはての地域経営」。その中で泉谷氏は芸術祭の開催意義について述べていた。

石川県内の21の大学・短大などで構成する「大学コンソーシアム石川」のシティカレッジ授業(7月29日)で、泉谷氏の講義=写真・上=を聴講した。テーマは「さいはての地域経営」。その中で泉谷氏は芸術祭の開催意義について述べていた。 とめぐりすると、同時に珠洲という土地柄も理解できる。これが移住を促すチャンスにもなっている。

とめぐりすると、同時に珠洲という土地柄も理解できる。これが移住を促すチャンスにもなっている。 今回の震災で同市では1人が亡くなり、30人余りが負傷、全壊28棟、半壊103棟、一部損壊564棟(5月30日時点・石川県調べ)など甚大な被害を被った。知人は発表会に参加していて、メールでロゴの制作者のことも述べていた。考案したのは金沢美術工芸大学の研究生の男性で22歳。実家が珠洲市で最も被害が大きかった正院町にあり、自宅の裏山が崩れて祖母が負傷したのだという。

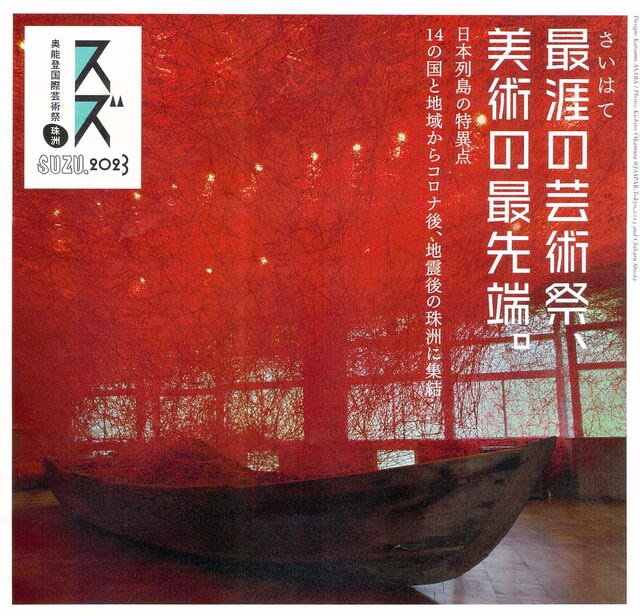

今回の震災で同市では1人が亡くなり、30人余りが負傷、全壊28棟、半壊103棟、一部損壊564棟(5月30日時点・石川県調べ)など甚大な被害を被った。知人は発表会に参加していて、メールでロゴの制作者のことも述べていた。考案したのは金沢美術工芸大学の研究生の男性で22歳。実家が珠洲市で最も被害が大きかった正院町にあり、自宅の裏山が崩れて祖母が負傷したのだという。 そうした状況の中で気になっているのが、珠洲市でことし秋に開催予定の「奥能登国際芸術祭」(総合プロデューサー・北川フラム氏)はどうなるのか、ということだ。2017年に始まった国際芸術祭は3年に一度のトリエンナーレで開催される。2020年はコロナ禍で1年間延期となり、翌年に「奥能登国際芸術祭2020+」として実施された。3回目のことしは9月2日から10月22日まで、14の国・地域の55組のアーティストによる作品が展示されることになっている=イラスト=。国際芸術祭の旗振り役の泉谷満寿裕市長が意外なタイミングで開催実施を表明した。

そうした状況の中で気になっているのが、珠洲市でことし秋に開催予定の「奥能登国際芸術祭」(総合プロデューサー・北川フラム氏)はどうなるのか、ということだ。2017年に始まった国際芸術祭は3年に一度のトリエンナーレで開催される。2020年はコロナ禍で1年間延期となり、翌年に「奥能登国際芸術祭2020+」として実施された。3回目のことしは9月2日から10月22日まで、14の国・地域の55組のアーティストによる作品が展示されることになっている=イラスト=。国際芸術祭の旗振り役の泉谷満寿裕市長が意外なタイミングで開催実施を表明した。 うためにも」などと述べていた。アナウンサーから質問があって述べたのではなく、自発的な発言だった。ある意味で公共の場でもあるテレビの生番組なので、開催実施を宣言したようなものだ。

うためにも」などと述べていた。アナウンサーから質問があって述べたのではなく、自発的な発言だった。ある意味で公共の場でもあるテレビの生番組なので、開催実施を宣言したようなものだ。