☆能登さいはての国際芸術祭を巡る~6 人生の生き様アート

奥能登国際芸術祭では多様なモチーフの芸術作品が展示されているが、「人生の生き様」をテーマにしたものもある。作品は『プレイス・ビヨンド』(弓指寛治氏=日本)。芸術祭の総合プロデューサーである北川フラム氏の案内で作品を鑑賞するチャンスを得た。

作品鑑賞のスタートは珠洲市の木ノ浦野営場というキャンプ広場。岬にある自然歩道を歩くが、真下は崖と海。急斜面の山道などを歩きながら作品を見ることになる。入り口 の作品ナンバーの立て札に注意書きがあり、「暗くなってからの鑑賞は危険です」「猪に出会ったら静かにその場を離れましょう」などと書かれてあり、少し緊張感が走る。

の作品ナンバーの立て札に注意書きがあり、「暗くなってからの鑑賞は危険です」「猪に出会ったら静かにその場を離れましょう」などと書かれてあり、少し緊張感が走る。

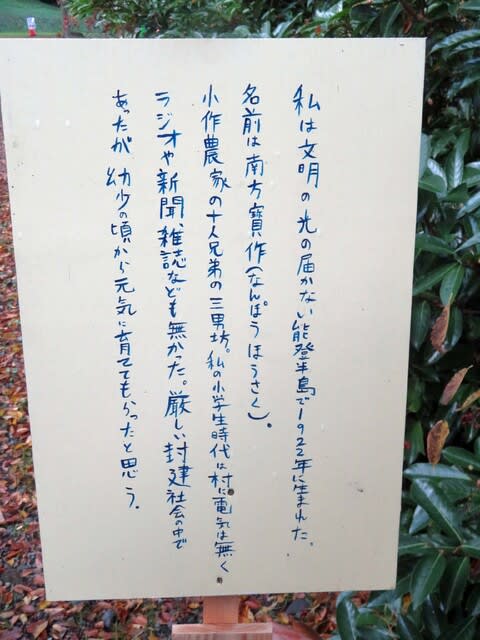

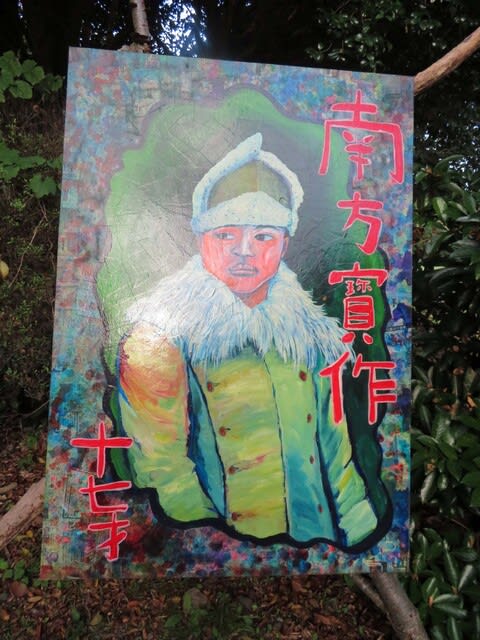

作品は指定された道沿いに設置してある立て札の文章=写真・上=を読みながら進んでいく。作品は、作者の弓指寛治氏が珠洲の地元で生まれ育った南方寳作(なんぽう・ほうさく)という人物=写真・中=が生前に残した伝記をもとに制作した。戦前に人々はなぜ満蒙開拓のために大陸に渡ったのか、そして軍人に志願したのか、どのような戦争だったのかを、立て札の文字をたどりながら、設置されている絵画を見ながら追体験していく。ただ、ストーリーが記された立て札は87枚、絵画は50点もある。立て札一枚一枚を読んで、さらに絵 を鑑賞していると、いつの間にか時間が経って辺りが暗くなるのではと気にしながら読んでいく。

を鑑賞していると、いつの間にか時間が経って辺りが暗くなるのではと気にしながら読んでいく。

南方寳作が9歳のとき、1931年の満州事変が起きた。当時、農村には過剰な人口と貧困がはびこり、日本政府は国策として、農村部の若者たちを中国・東北部の満州に開拓団として送り込んだ。南方寳作もその一人だった。その後、南方寳作は海軍に志願して水兵として戦地に赴く=写真・下=。1945年8月9日にソ連が対日参戦し、同月15日に終戦となる。ソ連の侵攻で満州は戦場と化し、開拓団は置き去りにされた。

作品はそのときの南方寳作の気持ちを綴っている。「満州で生活し、厳冬の経験がある私はこれから急激な寒気が訪れる満州のことを思うととても不安になった。無事帰国できることを祈るのみ。満蒙開拓の夢も軍人としての地位も、敗戦と共に遥か遠い雲の彼方へ消え失せた」

作品はそのときの南方寳作の気持ちを綴っている。「満州で生活し、厳冬の経験がある私はこれから急激な寒気が訪れる満州のことを思うととても不安になった。無事帰国できることを祈るのみ。満蒙開拓の夢も軍人としての地位も、敗戦と共に遥か遠い雲の彼方へ消え失せた」

な空間が演出されている。保育園らしさが残る奥の遊戯場には塩を素材にした立体アートが据えられている。天空への階段のようなイメージだ。途中で壊れたように見える部分は作者が意図的に初めから崩したもので、今回の地震によるものではない。

な空間が演出されている。保育園らしさが残る奥の遊戯場には塩を素材にした立体アートが据えられている。天空への階段のようなイメージだ。途中で壊れたように見える部分は作者が意図的に初めから崩したもので、今回の地震によるものではない。 青と白のインスタレーション(空間構成)をまったく別の会場でも鑑賞した。リアス式海岸の特徴的な、海に突き出た鰐崎(わんざき)海岸。ここに石彫作家、奥村浩之氏の作品『風と波』(2023年制作)がある=写真・中=。25㌧の石灰岩を加工した作品。よく見ると、造形部分と自然石の部分が混在している。最初は塩の塊(かたまり)かと勘違いしたほど白く、そして青空と紺碧の海に見事に映える。そして、夕日に染まればまったく別の作品に見えるかもしれない。

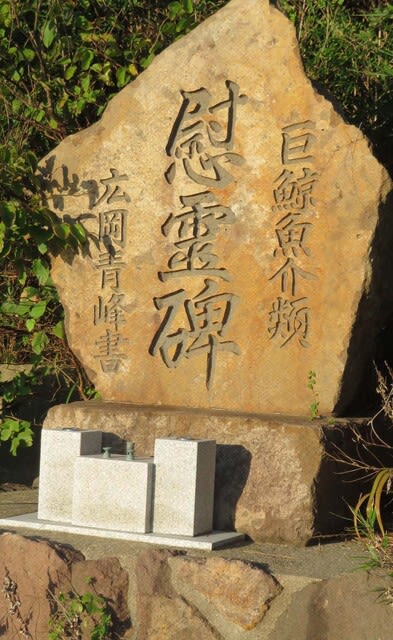

青と白のインスタレーション(空間構成)をまったく別の会場でも鑑賞した。リアス式海岸の特徴的な、海に突き出た鰐崎(わんざき)海岸。ここに石彫作家、奥村浩之氏の作品『風と波』(2023年制作)がある=写真・中=。25㌧の石灰岩を加工した作品。よく見ると、造形部分と自然石の部分が混在している。最初は塩の塊(かたまり)かと勘違いしたほど白く、そして青空と紺碧の海に見事に映える。そして、夕日に染まればまったく別の作品に見えるかもしれない。 作品の周囲を見渡すと「巨鯨魚介慰霊碑」がある=写真・下=。「鯨一頭捕れれば七浦潤し」とのことわざがあるように、浜に漂着したクジラは漁村に幸をもたらした。説明板には、明治から昭和にかけて、シロナガスクジラなどが岩場に漂着し、それに感謝する碑と記されている。海の生き物に感謝する能登の人たちの心根のやさしさだろうか。

作品の周囲を見渡すと「巨鯨魚介慰霊碑」がある=写真・下=。「鯨一頭捕れれば七浦潤し」とのことわざがあるように、浜に漂着したクジラは漁村に幸をもたらした。説明板には、明治から昭和にかけて、シロナガスクジラなどが岩場に漂着し、それに感謝する碑と記されている。海の生き物に感謝する能登の人たちの心根のやさしさだろうか。 このレストランですごさを感じるのは一見して鉄骨を感じさせる構造だが、よく見るとすべて木製だ。公式ガイドブックによると、ヒノキの木を圧縮して強度を上げた木材を、鉄骨などで用いられる「トラス構造」で設計した、日本初の建造物となっている。日本海の強風に耐えるため本来は鉄骨構造が必要なのかもしれないが、それでは芸術祭にふさわしくない。そこで、鉄骨のような形状をした木製という稀にみる構造体になった。これもアートだ。

このレストランですごさを感じるのは一見して鉄骨を感じさせる構造だが、よく見るとすべて木製だ。公式ガイドブックによると、ヒノキの木を圧縮して強度を上げた木材を、鉄骨などで用いられる「トラス構造」で設計した、日本初の建造物となっている。日本海の強風に耐えるため本来は鉄骨構造が必要なのかもしれないが、それでは芸術祭にふさわしくない。そこで、鉄骨のような形状をした木製という稀にみる構造体になった。これもアートだ。 に避難所用の「間仕切り」を公民館に設置した。現地で見学させてもらったが、ダンボール製の簡単な間仕切りだが、透けないカーテン布が張られ、プライバシーがしっかりと確保されていた。

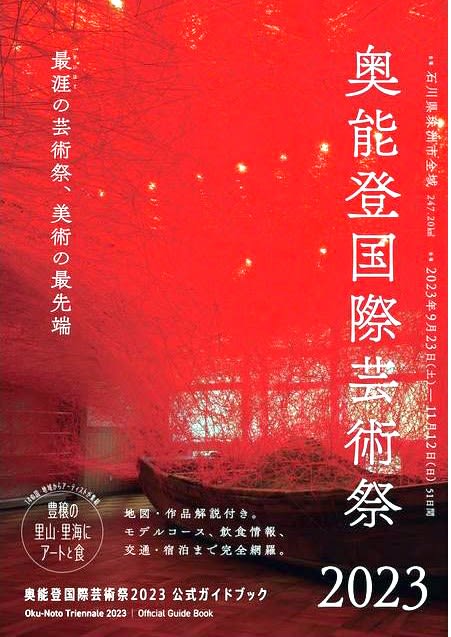

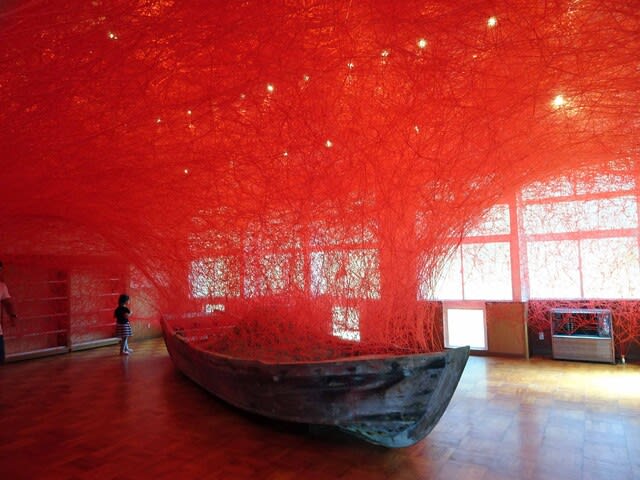

に避難所用の「間仕切り」を公民館に設置した。現地で見学させてもらったが、ダンボール製の簡単な間仕切りだが、透けないカーテン布が張られ、プライバシーがしっかりと確保されていた。 きのう24日に日帰りで会場を何ヵ所か訪れた。奥能登国際芸術祭の公式ガイドブックの表紙=写真・上=を飾っているのが、ドイツ・ベルリン在住のアーティスト、塩田千春氏の作品『時を運ぶ船』。「奥能登国際芸術祭2017」に制作されたが、芸術祭と言えばこの作品を思い浮かべるほど、シンボルのような存在感のある作品だ。塩砂を運ぶ舟から噴き出すように赤いアクリルの毛糸が網状に張り巡らされた空間。赤い毛糸は毛細血管のようにも見え、まるで母体の子宮の中の胎盤のようでもある。

きのう24日に日帰りで会場を何ヵ所か訪れた。奥能登国際芸術祭の公式ガイドブックの表紙=写真・上=を飾っているのが、ドイツ・ベルリン在住のアーティスト、塩田千春氏の作品『時を運ぶ船』。「奥能登国際芸術祭2017」に制作されたが、芸術祭と言えばこの作品を思い浮かべるほど、シンボルのような存在感のある作品だ。塩砂を運ぶ舟から噴き出すように赤いアクリルの毛糸が網状に張り巡らされた空間。赤い毛糸は毛細血管のようにも見え、まるで母体の子宮の中の胎盤のようでもある。 ら塩づくりを命じられ、出征を免れた。戦争で多くの友が命を落とし、その浜士は「命ある限り塩田を守る」と決意する。戦後、珠洲では浜士はたった一人となったが伝統の製塩技法を守り抜き、その後の塩田復興に大きく貢献した。技と時を背負い生き抜いた浜士の人生ドラマに塩田氏の創作意欲が着火したのだという。それにしてもこの膨大な数のアクリルの毛糸には圧倒される。

ら塩づくりを命じられ、出征を免れた。戦争で多くの友が命を落とし、その浜士は「命ある限り塩田を守る」と決意する。戦後、珠洲では浜士はたった一人となったが伝統の製塩技法を守り抜き、その後の塩田復興に大きく貢献した。技と時を背負い生き抜いた浜士の人生ドラマに塩田氏の創作意欲が着火したのだという。それにしてもこの膨大な数のアクリルの毛糸には圧倒される。 今月19日に開かれた厚労省の専門家会合では、新規感染者数は全国的に増加傾向にあり、5月の大型連休明けに感染が拡大が予想されると分析。専門家会合の有志は、「第8波」を超える規模の「第9波」が起きる可能性もあるとする文書をまとめた(19日付・NHKニュースWeb版)。かつて、油断せずに恐れるものとして「地震、カミナリ、火事、おやじ」という言葉があったが、「おやじ」の存在感はすっかり薄れた。いまや、「地震、カミナリ、火事、コロナ」かもしれない。

今月19日に開かれた厚労省の専門家会合では、新規感染者数は全国的に増加傾向にあり、5月の大型連休明けに感染が拡大が予想されると分析。専門家会合の有志は、「第8波」を超える規模の「第9波」が起きる可能性もあるとする文書をまとめた(19日付・NHKニュースWeb版)。かつて、油断せずに恐れるものとして「地震、カミナリ、火事、おやじ」という言葉があったが、「おやじ」の存在感はすっかり薄れた。いまや、「地震、カミナリ、火事、コロナ」かもしれない。 ュード5.4)、翌日20日には震度5強(同5.0)と続いた。一連の能登地震で気を揉んでいるのは珠洲市の奥能登国際芸術祭の関係者ではないだろうか。

ュード5.4)、翌日20日には震度5強(同5.0)と続いた。一連の能登地震で気を揉んでいるのは珠洲市の奥能登国際芸術祭の関係者ではないだろうか。 が、近代に入り交通体系が水運から陸運中心へとシフトしたことで、「さいはて」の地となった。そこで、北川氏はアーチストたちと岬や断崖絶壁、そして鉄道の跡地や空き家など忘れ去られた場所に赴き、過疎地における芸術の可能性と潜在力を引き出してきた。

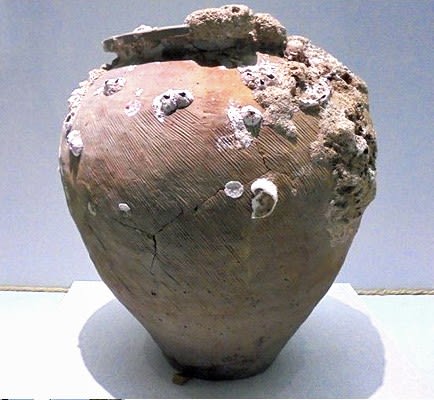

が、近代に入り交通体系が水運から陸運中心へとシフトしたことで、「さいはて」の地となった。そこで、北川氏はアーチストたちと岬や断崖絶壁、そして鉄道の跡地や空き家など忘れ去られた場所に赴き、過疎地における芸術の可能性と潜在力を引き出してきた。 新型コロナウイルス感染拡大で一年延期となった2021年の第2回展で、北川氏は家仕舞いが始まった市内65軒の家々から1600点もの民具を集めて、モノが主役の博物館と劇場が一体化した劇場型博物館『スズ・シアター・ミュージアム』を造った。8組のアーティストが民具を活用して、「空間芸術」として展示している。

新型コロナウイルス感染拡大で一年延期となった2021年の第2回展で、北川氏は家仕舞いが始まった市内65軒の家々から1600点もの民具を集めて、モノが主役の博物館と劇場が一体化した劇場型博物館『スズ・シアター・ミュージアム』を造った。8組のアーティストが民具を活用して、「空間芸術」として展示している。 気象情報」を発表し、短時間に大雪が降り、大規模な交通障害が発生する危険性が高まっていると注意を呼びかけている。気温は午前10時でマイナス1.2度だった。

気象情報」を発表し、短時間に大雪が降り、大規模な交通障害が発生する危険性が高まっていると注意を呼びかけている。気温は午前10時でマイナス1.2度だった。 きょうの雪は風をともなう吹雪だ。自宅周辺を見渡すと、ちょっとした雪のア-ト作品がある。まるで、「雪自転車」だと思った=写真・中=。粉雪が風に舞って、玄関前に置いてあった自転車が丸ごと雪に包まれた。もともとは赤色の自転車なのだが、雪でペインティングしたようになっている。そして、ご近所の外壁を見ると、雪がまだら模様に貼りつき、まるで壁面アートのようだ=写真・下=。下には拙宅のツバキの雪囲いなどがあり、手前が立体、バックが壁面の芸術作品のようだと思った。

きょうの雪は風をともなう吹雪だ。自宅周辺を見渡すと、ちょっとした雪のア-ト作品がある。まるで、「雪自転車」だと思った=写真・中=。粉雪が風に舞って、玄関前に置いてあった自転車が丸ごと雪に包まれた。もともとは赤色の自転車なのだが、雪でペインティングしたようになっている。そして、ご近所の外壁を見ると、雪がまだら模様に貼りつき、まるで壁面アートのようだ=写真・下=。下には拙宅のツバキの雪囲いなどがあり、手前が立体、バックが壁面の芸術作品のようだと思った。 「なんでもアート」と見てしまう感覚は、足しげく通った奥能登国際芸術祭(珠洲市主催・2017年、2021年開催)に影響されているのかもしれない。身近なテーマや日常の風景に加飾を施すことで、芸術作品のように見えてくる。インドの作家スボード・グプタ氏の作品「Think about me(私のこと考えて)」は衝撃的だった。能登の海岸に流れ着いたプラスチック製浮子(うき)やポリタンク、プラスチック製容器などのごみを集めて創った作品で、大きなバケツがひっくり返され、海の漂着物がどっと捨てられるというイメージの作品だった。

「なんでもアート」と見てしまう感覚は、足しげく通った奥能登国際芸術祭(珠洲市主催・2017年、2021年開催)に影響されているのかもしれない。身近なテーマや日常の風景に加飾を施すことで、芸術作品のように見えてくる。インドの作家スボード・グプタ氏の作品「Think about me(私のこと考えて)」は衝撃的だった。能登の海岸に流れ着いたプラスチック製浮子(うき)やポリタンク、プラスチック製容器などのごみを集めて創った作品で、大きなバケツがひっくり返され、海の漂着物がどっと捨てられるというイメージの作品だった。

学生たちが目を輝かせたのは、珠洲市で去年開催された「奥能登国際芸術祭2020+」の展示作品だった。予約によって鑑賞が可能な作品の中から主に3つを選んだ。一つは、「スズ・シアター・ミュージアム『光の方舟』」。家の蔵や納屋に保管されたまま忘れ去られていた民具1500点を活用し、8組のアーティストと専門家が関わって博物館と劇場が一体化した劇場型民俗博物館をオープンした。音、光、民具がアートとなって見る側に感動をもたらす。

学生たちが目を輝かせたのは、珠洲市で去年開催された「奥能登国際芸術祭2020+」の展示作品だった。予約によって鑑賞が可能な作品の中から主に3つを選んだ。一つは、「スズ・シアター・ミュージアム『光の方舟』」。家の蔵や納屋に保管されたまま忘れ去られていた民具1500点を活用し、8組のアーティストと専門家が関わって博物館と劇場が一体化した劇場型民俗博物館をオープンした。音、光、民具がアートとなって見る側に感動をもたらす。 ち込み、波と手のひらをモチーフに全面に彫刻を施したもの。学生らがチェーンソーやノミでひたすら木を彫り込んだ力作に圧倒される。

ち込み、波と手のひらをモチーフに全面に彫刻を施したもの。学生らがチェーンソーやノミでひたすら木を彫り込んだ力作に圧倒される。 来年の開催を判断した珠洲市はどのような工夫を凝らせば、震災のリスクを回避しながら芸術祭の開催が可能か、そのような知恵と経験則を行政と住民が共有しているに違いない。去年9月5日に一年遅れで開催した「奥能登国際芸術祭2020+」は石川県にまん延防止等重点措置が出されていて、当初は屋外の作品のみの公開だった。珠洲市民のコロナワクチンの接種率は県内の自治体でトップだった。そして、9月16日には震度5弱の地震に見舞われた。幸い人や作品へ影響はなかったものの多難な幕開けだった。後半の10月以降は屋内外の作品が公開され、来場者は63日間で総数4万9千人を数えた。

来年の開催を判断した珠洲市はどのような工夫を凝らせば、震災のリスクを回避しながら芸術祭の開催が可能か、そのような知恵と経験則を行政と住民が共有しているに違いない。去年9月5日に一年遅れで開催した「奥能登国際芸術祭2020+」は石川県にまん延防止等重点措置が出されていて、当初は屋外の作品のみの公開だった。珠洲市民のコロナワクチンの接種率は県内の自治体でトップだった。そして、9月16日には震度5弱の地震に見舞われた。幸い人や作品へ影響はなかったものの多難な幕開けだった。後半の10月以降は屋内外の作品が公開され、来場者は63日間で総数4万9千人を数えた。 使われなくなった相当古い戸建ての事務所に入ると、まるで銀河の世界のようだった=写真・上=。外壁や屋根に無数の穴が開けられていて、穴から太陽光が差し込んでくる。

使われなくなった相当古い戸建ての事務所に入ると、まるで銀河の世界のようだった=写真・上=。外壁や屋根に無数の穴が開けられていて、穴から太陽光が差し込んでくる。 と専門家が関わって博物館と劇場が一体化した劇場型民俗博物館としてミュージアムがオープンした。日本海を見下ろす高台にある廃校となった小学校の体育館だ。

と専門家が関わって博物館と劇場が一体化した劇場型民俗博物館としてミュージアムがオープンした。日本海を見下ろす高台にある廃校となった小学校の体育館だ。