☆能登半島地震 赤い糸『時を運ぶ船』は残った

今回の大地震で半島の尖端、珠洲市は震度6強に見舞われた。先日(1月30日)同市を訪れた際にこの目で確かめておきたいところがあったが、時間がなかったことと、がけ崩れなどで通行止めとなっていてそれは叶わなかった。

この目で確かめたかったこと、それは珠洲市で開催された奥能登国際芸術祭の作品だった。金沢市在住のアーティスト山本基氏の作品『記憶への回廊』(2021年制作)=写真・上=が倒壊したとメディア各社が報道していた。作品がある場所は、旧・保育所の施設。真っ青に塗装された壁、廊下、天井にドローイング(線画)が描かれ、活気と静謐(せいひつ)が交錯するような空間が演出されている。遊戯場には塩を素材にした立体アートが据えられ、天空への階段のようなイメージだ。途中で壊れたように見える部分は作者が意図的に初めから崩したもので、地震によるものではない。作品には10㌧もの塩が使われている。2023年5月5日に起きた震度6強の揺れには耐えたが、今回の地震では塩の作品が崩れたという(※写真は2022年8月23日に撮影)。

この目で確かめたかったこと、それは珠洲市で開催された奥能登国際芸術祭の作品だった。金沢市在住のアーティスト山本基氏の作品『記憶への回廊』(2021年制作)=写真・上=が倒壊したとメディア各社が報道していた。作品がある場所は、旧・保育所の施設。真っ青に塗装された壁、廊下、天井にドローイング(線画)が描かれ、活気と静謐(せいひつ)が交錯するような空間が演出されている。遊戯場には塩を素材にした立体アートが据えられ、天空への階段のようなイメージだ。途中で壊れたように見える部分は作者が意図的に初めから崩したもので、地震によるものではない。作品には10㌧もの塩が使われている。2023年5月5日に起きた震度6強の揺れには耐えたが、今回の地震では塩の作品が崩れたという(※写真は2022年8月23日に撮影)。

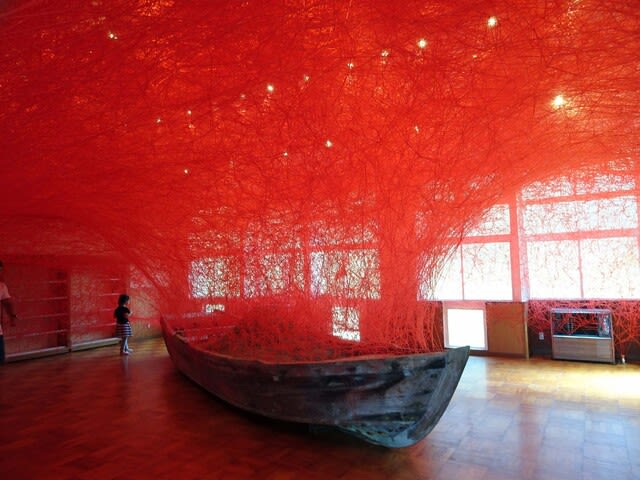

塩田千春氏(日本/ドイツ)の作品『時を運ぶ船』=写真・下=は芸術祭の公式ガイドブックの表紙を飾るなどシンボル的な作品だ。この作品は2017年の第1回芸術祭で制作された。赤い毛糸は強烈なイメージで、作品を観賞するたびに人間の本能をくすぐるような感動を覚える。この作品は無事だったようだ(※写真は2023年8月23日に撮影)。

塩田千春氏(日本/ドイツ)の作品『時を運ぶ船』=写真・下=は芸術祭の公式ガイドブックの表紙を飾るなどシンボル的な作品だ。この作品は2017年の第1回芸術祭で制作された。赤い毛糸は強烈なイメージで、作品を観賞するたびに人間の本能をくすぐるような感動を覚える。この作品は無事だったようだ(※写真は2023年8月23日に撮影)。

珠洲市で展示されていた作品の多くはダメージを被った。メディアの報道によると、奥能登国際芸術祭の総合ディレクターである北川フラム氏は震災に関する支援を行う「奥能登珠洲ヤッサープロジェクト」を立ち上げた。アーティストやサポーターで構成する有志グループで、被災した人たちと協力しながら、同地の復興に寄与していくという。北川氏は述べている。「珠洲の人々と他地域の人々を結びつけるアート作品や施設の撤去、修繕、再建などを行い、珠洲に思いを寄せる人々の力を結集したいと考えます」(「奥能登珠洲ヤッサープロジェクト」公式サイト)。

「ヤッサー」は珠洲の祭りの掛け声で、若い衆が力を合わせて巨大なキリコや曳山を動かすときに「ヤッサーヤッサー」と声を出して気持ちを一つにする。北川氏は芸術への想い、地域復興への願いを一つに込めて動き出そうとしている。

⇒4日(日)夜・金沢の天気 くもり

さんのマジキリがあるので見てください」とのこと。「バンさんのマジキリ」の意味を理解しないまま、とりあえず避難所に向った。

さんのマジキリがあるので見てください」とのこと。「バンさんのマジキリ」の意味を理解しないまま、とりあえず避難所に向った。 坂氏の建築作品を再び鑑賞したのは芸術祭だった。急な坂道を上り、丘の上に立つと眼下に日本海の絶景が見渡せる。海岸線に沿うように長さ40㍍、幅5㍍の細長い建物「潮騒レストラン」があった。

坂氏の建築作品を再び鑑賞したのは芸術祭だった。急な坂道を上り、丘の上に立つと眼下に日本海の絶景が見渡せる。海岸線に沿うように長さ40㍍、幅5㍍の細長い建物「潮騒レストラン」があった。 能登半島は川がない地域も多く、農業用水を確保するために中山間地に「ため池」が造成されてきた。その数は2000もあるとされ、中には中世の荘園制度で開発された歴史あるため池も各地に存在する。コハクチョウや国指定天然記念物オオヒシクイなどがため池や周辺の水田を餌場として飛来する。ため池や田んぼは水鳥たちの楽園でもある。越冬のためにシベリアから飛来したコハクチョウたちは3月になると北へ帰って行く。

能登半島は川がない地域も多く、農業用水を確保するために中山間地に「ため池」が造成されてきた。その数は2000もあるとされ、中には中世の荘園制度で開発された歴史あるため池も各地に存在する。コハクチョウや国指定天然記念物オオヒシクイなどがため池や周辺の水田を餌場として飛来する。ため池や田んぼは水鳥たちの楽園でもある。越冬のためにシベリアから飛来したコハクチョウたちは3月になると北へ帰って行く。 珠洲の海岸を歩くとクロマツ林が所々に広がっている=写真・中=。日本海の強風に耐え細く立ちすくむクロマツを眺めていると、逆境に耐え忍ぶ自然の姿にむしろ寂寥感を感じてしまう。この能登の海岸のクロマツ林を描いたとされるのが長谷川等伯の国宝「松林図屏風」。もやに覆われ、松林がかすんで見える傑作である。

珠洲の海岸を歩くとクロマツ林が所々に広がっている=写真・中=。日本海の強風に耐え細く立ちすくむクロマツを眺めていると、逆境に耐え忍ぶ自然の姿にむしろ寂寥感を感じてしまう。この能登の海岸のクロマツ林を描いたとされるのが長谷川等伯の国宝「松林図屏風」。もやに覆われ、松林がかすんで見える傑作である。 とメールが届いた。そこで、能登半島の中ほどにある七尾市中島地区の民家の外観を撮ったものがあったので載せてみた=写真・下=。この風景は、金沢と能登半島を結ぶ自動車専用道路「のと里山海道」の横田インター付近に見え、移動中の車中から横目で眺めることができる。

とメールが届いた。そこで、能登半島の中ほどにある七尾市中島地区の民家の外観を撮ったものがあったので載せてみた=写真・下=。この風景は、金沢と能登半島を結ぶ自動車専用道路「のと里山海道」の横田インター付近に見え、移動中の車中から横目で眺めることができる。 白い砂利石を利用して、道が複雑につながる。ここは歩けるのだが、作品を鑑賞にきた人の多くは見附島と迷路のような白い道をセットで眺めている。歩いている人は少ない。ガイドブックによると、この道は世界各地で起きたデモ行進の痕跡をトレースしたものだという。確かに、道はまっすぐであったりくねくね横に逸れたりと、確かに複雑に動くデモ隊の行進のようなルートだ。それが妙に見附島につながっているようにも見え、過去と現在がつながったような、複雑で面白い風景を描いている。

白い砂利石を利用して、道が複雑につながる。ここは歩けるのだが、作品を鑑賞にきた人の多くは見附島と迷路のような白い道をセットで眺めている。歩いている人は少ない。ガイドブックによると、この道は世界各地で起きたデモ行進の痕跡をトレースしたものだという。確かに、道はまっすぐであったりくねくね横に逸れたりと、確かに複雑に動くデモ隊の行進のようなルートだ。それが妙に見附島につながっているようにも見え、過去と現在がつながったような、複雑で面白い風景を描いている。 て 漕ぎ来れば 長浜の浦に 月照りにけり」。748年、越中国司だった家持は能登を巡行した。最後の訪問地だった珠洲では、朝から船に乗って出発し、越中国府に到着したときは夜だったという歌だ。当時は大陸の渤海からの使節団が能登をルートに奈良朝廷を訪れており、日本海の荒波を乗り切る造船技術が能登では発達していたとされる。家持が乗った船も時代の最先端の船ではなかったのかと想像する。

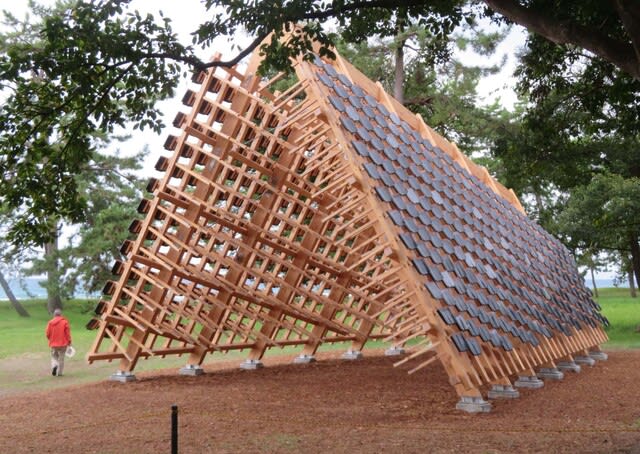

て 漕ぎ来れば 長浜の浦に 月照りにけり」。748年、越中国司だった家持は能登を巡行した。最後の訪問地だった珠洲では、朝から船に乗って出発し、越中国府に到着したときは夜だったという歌だ。当時は大陸の渤海からの使節団が能登をルートに奈良朝廷を訪れており、日本海の荒波を乗り切る造船技術が能登では発達していたとされる。家持が乗った船も時代の最先端の船ではなかったのかと想像する。 アーティストたちはどのようなイメージを描いてこの作品を制作したのだろうか。公式ガイドブックによると、家は記憶を集めるエネルギーの象徴と考え、「集まることはチカラになる」をコンセプトにしているという。その家の象徴が瓦なのだ。能登の家々を見渡しても、瓦が整っている家は住んでいる人がいる。瓦が割れていたり朽ちている家は廃家だと分かる。瓦を通して家の状況だけでなく、地域の人口減少や産業などの実情が分かる。

アーティストたちはどのようなイメージを描いてこの作品を制作したのだろうか。公式ガイドブックによると、家は記憶を集めるエネルギーの象徴と考え、「集まることはチカラになる」をコンセプトにしているという。その家の象徴が瓦なのだ。能登の家々を見渡しても、瓦が整っている家は住んでいる人がいる。瓦が割れていたり朽ちている家は廃家だと分かる。瓦を通して家の状況だけでなく、地域の人口減少や産業などの実情が分かる。 かつて珠洲市は養蚕業が盛んだった。昭和40年代から国の事業で国営パイロット開拓事業が進められ、農地開拓では蚕の飼料となる桑畑が広がっていた。その後、養蚕業は下火になる。梅田哲也氏の作品『遠のく』はかつての養蚕飼育所で使われていた道具などをテーマにしている。

かつて珠洲市は養蚕業が盛んだった。昭和40年代から国の事業で国営パイロット開拓事業が進められ、農地開拓では蚕の飼料となる桑畑が広がっていた。その後、養蚕業は下火になる。梅田哲也氏の作品『遠のく』はかつての養蚕飼育所で使われていた道具などをテーマにしている。 ガイドブックによると、作者は45度の角度で空からの光を集めて反射する送受信機のような彫刻作品『Infinity』を2001年からシリ-ズで創っていて、木ノ浦海岸で3点を制作した。写真はInfinity 41にあたる。たしかに、作品の向こうに見える岬と交信しているようにも感じられ、SFっぽいイメージが面白い。能登半島にはUFO伝説もあり、作者はその話を聞いて、この作品を喜んで創ったのかもしれない。

ガイドブックによると、作者は45度の角度で空からの光を集めて反射する送受信機のような彫刻作品『Infinity』を2001年からシリ-ズで創っていて、木ノ浦海岸で3点を制作した。写真はInfinity 41にあたる。たしかに、作品の向こうに見える岬と交信しているようにも感じられ、SFっぽいイメージが面白い。能登半島にはUFO伝説もあり、作者はその話を聞いて、この作品を喜んで創ったのかもしれない。 下の漁港に音楽家、小野龍一氏の作品『アイオロスの広場』=写真・下=がある。かつて保育所で使われていたアップライトのピアノ。ピアノから伸びたワイヤーに触れると音が鳴る。そして、ピアノは自然の風で音を鳴らすエオリアンハープになっていて、さいはての漁港からの風が音となって奏でられる。

下の漁港に音楽家、小野龍一氏の作品『アイオロスの広場』=写真・下=がある。かつて保育所で使われていたアップライトのピアノ。ピアノから伸びたワイヤーに触れると音が鳴る。そして、ピアノは自然の風で音を鳴らすエオリアンハープになっていて、さいはての漁港からの風が音となって奏でられる。 街の看板文字は独特だ。刃物の店は尖った感じの文字に、ホビーの店は丸みを出して楽しそうな=写真・上=。地元の人々にとっては見慣れたものかも知れないが、文字そのものが土地の風土になじんで個性が光る。

街の看板文字は独特だ。刃物の店は尖った感じの文字に、ホビーの店は丸みを出して楽しそうな=写真・上=。地元の人々にとっては見慣れたものかも知れないが、文字そのものが土地の風土になじんで個性が光る。 能登半島は土地柄、地味なイメージだが、祭りのときは派手な衣装をまとって祭りのメイン行事でもあるキリコを担ぐ。珠洲ではその衣装をドテラと呼ぶ。これを男衆が着て、キリコを担いで街中を練り歩く。ベネズエラ出身のドイツのアーティスト、ソル・カレロ氏はかつて祭りの衣装などを扱っていた衣料店をリノベーションオして、作品として仕上げた。『La tienda Maeno』。いくつかの作品の中で目立つのが、壁に掲げられたドテラと床のカラフルな色のペインティングだ=写真・中=。特定の場所の特性を活かして

能登半島は土地柄、地味なイメージだが、祭りのときは派手な衣装をまとって祭りのメイン行事でもあるキリコを担ぐ。珠洲ではその衣装をドテラと呼ぶ。これを男衆が着て、キリコを担いで街中を練り歩く。ベネズエラ出身のドイツのアーティスト、ソル・カレロ氏はかつて祭りの衣装などを扱っていた衣料店をリノベーションオして、作品として仕上げた。『La tienda Maeno』。いくつかの作品の中で目立つのが、壁に掲げられたドテラと床のカラフルな色のペインティングだ=写真・中=。特定の場所の特性を活かして 制作する表現を「サイト・スペシフィック・アート」というそうだ。この作品はまさに珠洲の祭り文化と衣装店から構想を得て、表現したものではないだろうか。

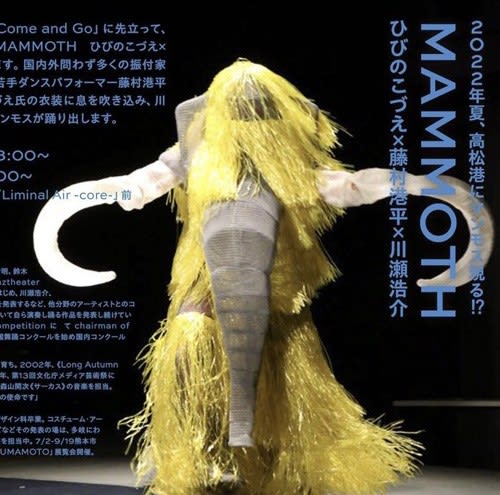

制作する表現を「サイト・スペシフィック・アート」というそうだ。この作品はまさに珠洲の祭り文化と衣装店から構想を得て、表現したものではないだろうか。 最初のステージは『MAMMOTH(マンモス)』。コスチューム・アーティストのひびのこづえ氏、ダンス・パフォーマー藤村港平氏、そして音楽は川瀬浩介氏の3人の演出によるダンス・パフォーマンスだ。会場は旧・保育所の芝生の屋外ステージを予定していたが、この日は雨模様ということで、施設の中の体育広場で催された。

最初のステージは『MAMMOTH(マンモス)』。コスチューム・アーティストのひびのこづえ氏、ダンス・パフォーマー藤村港平氏、そして音楽は川瀬浩介氏の3人の演出によるダンス・パフォーマンスだ。会場は旧・保育所の芝生の屋外ステージを予定していたが、この日は雨模様ということで、施設の中の体育広場で催された。 マンモスを似せたコスチュームで藤村氏が現れ、観客をなでたり、脅かしたりと観客と絡みながら会場を歩き回る。ダンス・パフォーマンスは、マンモスの生きた時代から現代までの長い歴史を、衣装を替えながらダイナミックに、そして繊細にダンスで表現していく。滅びと再生、続く未来に人の姿はどうあるべきなのか、そんなことを感じさせる空気感がステージに漂う。それにしても、奇妙であり大胆なダンス・パフォーマンスだった。(※写真・上は旧保育所のステージ、写真・下はマンモスの衣装=出演中の撮影は禁止とされおり、写真は藤村港平氏ツイッターより)

マンモスを似せたコスチュームで藤村氏が現れ、観客をなでたり、脅かしたりと観客と絡みながら会場を歩き回る。ダンス・パフォーマンスは、マンモスの生きた時代から現代までの長い歴史を、衣装を替えながらダイナミックに、そして繊細にダンスで表現していく。滅びと再生、続く未来に人の姿はどうあるべきなのか、そんなことを感じさせる空気感がステージに漂う。それにしても、奇妙であり大胆なダンス・パフォーマンスだった。(※写真・上は旧保育所のステージ、写真・下はマンモスの衣装=出演中の撮影は禁止とされおり、写真は藤村港平氏ツイッターより) で行われた=写真・下=。地元珠洲にある自然音や人の棲む生活音、出来事や昔の話など人の声を集め、それらを切り取って表現化している。『おくのとのきおく』は漢字で表記すれば「奥能登の記憶」。

で行われた=写真・下=。地元珠洲にある自然音や人の棲む生活音、出来事や昔の話など人の声を集め、それらを切り取って表現化している。『おくのとのきおく』は漢字で表記すれば「奥能登の記憶」。 作品を眺めていると、「わざわざ山里まで来ていただきありがとうございます」と声を掛けられた。制作に携わった者だと言うので、名刺をいただいた。すると、小山真徳氏本人だった。作品制作の話になった。丸木舟も観音像などの木彫も珠洲に滞在しながら製材所で制作したのだという。

作品を眺めていると、「わざわざ山里まで来ていただきありがとうございます」と声を掛けられた。制作に携わった者だと言うので、名刺をいただいた。すると、小山真徳氏本人だった。作品制作の話になった。丸木舟も観音像などの木彫も珠洲に滞在しながら製材所で制作したのだという。 小山氏が作成した小冊子「ボトルシップ」を読むと、海岸に流れ着く生き物たちの遺骸を「砂浜の葬列」と表現している。太古の昔からこの能登半島に数知れない生き物たちの遺骸が漂着した。小山氏の言葉のニュアンスから、そうした生き物たちを歴史を超えて弔いたいのではないかと感じた。そう考えると、ボトルシップに観音像があることが理解できる。ただ、その確認の質問をするのを失した。

小山氏が作成した小冊子「ボトルシップ」を読むと、海岸に流れ着く生き物たちの遺骸を「砂浜の葬列」と表現している。太古の昔からこの能登半島に数知れない生き物たちの遺骸が漂着した。小山氏の言葉のニュアンスから、そうした生き物たちを歴史を超えて弔いたいのではないかと感じた。そう考えると、ボトルシップに観音像があることが理解できる。ただ、その確認の質問をするのを失した。 作品『漂移する風景』(リュウ・ジャンファ=中国)=写真・上=。珠洲焼は室町時代から地域の生業として焼かれ、中世日本を代表する焼き物として知られていた。そこで、作者は中国の第一の陶都・景徳鎮から取り寄せた磁器の破片と、珠洲焼の破片を混在させ、大陸との交流や文化のあり方を問う作品として仕上げた。2017年の第一回芸術祭では、海から流れ着いたかのように見附島近くの海岸に並べられ、第二回からは珠洲焼資料館に場所を移して恒久設置されている。

作品『漂移する風景』(リュウ・ジャンファ=中国)=写真・上=。珠洲焼は室町時代から地域の生業として焼かれ、中世日本を代表する焼き物として知られていた。そこで、作者は中国の第一の陶都・景徳鎮から取り寄せた磁器の破片と、珠洲焼の破片を混在させ、大陸との交流や文化のあり方を問う作品として仕上げた。2017年の第一回芸術祭では、海から流れ着いたかのように見附島近くの海岸に並べられ、第二回からは珠洲焼資料館に場所を移して恒久設置されている。 塩づくりも当地の生業の一つ。このブログのシリーズの初回で取り上げた作品『時を運ぶ船』(塩田千春氏=日本/ドイツ)=写真・中=は公式ガイドブックの表紙を飾るなどシンボル的な作品だ。この作品も2017年の第一回芸術祭で制作されたものだが、観賞するたびに感動を覚える。

塩づくりも当地の生業の一つ。このブログのシリーズの初回で取り上げた作品『時を運ぶ船』(塩田千春氏=日本/ドイツ)=写真・中=は公式ガイドブックの表紙を飾るなどシンボル的な作品だ。この作品も2017年の第一回芸術祭で制作されたものだが、観賞するたびに感動を覚える。 珠洲の塩田復興に大きく貢献することになる。技と時を背負い生き抜いた人生のドラマに、作者・塩田千春の創作意欲が着火したのだという。会場のボランティアガイドから聞いた話だ。

珠洲の塩田復興に大きく貢献することになる。技と時を背負い生き抜いた人生のドラマに、作者・塩田千春の創作意欲が着火したのだという。会場のボランティアガイドから聞いた話だ。