★能登半島地震 がけ崩れなど複合災害に見舞われた里山

昨夜は雷鳴が響き渡っていた。金沢に住む者にとって、冬場の雷は大雪の前触れのようなもの。朝、2階の寝室のカーテンを開けると、一面の銀世界だった=写真・上、撮影は午前8時6分=。表現は少々古いが、「冬将軍のお成り」だ。さっそく玄関前など雪すかしをした。積雪は15㌢余りだが、北陸の雪はしっとりと湿っていて重く、けっこう疲れる。金沢地方気象台によると、この冬一番の強い寒気が流れ込んでいて、きょう夕方までに降る雪の量はいずれも多いと ころで能登地方の平地で30㌢、山地で50㌢、加賀地方の平地で30㌢、山地で70㌢と予想されている。

ころで能登地方の平地で30㌢、山地で50㌢、加賀地方の平地で30㌢、山地で70㌢と予想されている。

加賀の積雪が能登より多いとの予想だが、やはり気になるのは能登半島地震の被災地。能登では中山間地、いわゆる里山の集落が多い。積雪は平地より格段に多い。地震で損傷を受けている建物が雪の重みで倒壊するおそれが出てくるのではなかと案じてしまう。今回の地震では積雪も含めて複合的な被害に見舞われているのが里山の集落ではないだろうか。

輪島市では震度6強の地震に加え、中山間ではいたるところでがけ崩れが起き、道路が不通になった。さらに、がけ崩れで谷川がせき止められる「土砂ダム」ができ、各地で 民家や集落が孤立した。(※写真・下は、土砂ダムで孤立した輪島市熊野町の民家=今月4日、国土交通省TEC-FORCE緊急災害対策派遣隊がドローンで撮影)

民家や集落が孤立した。(※写真・下は、土砂ダムで孤立した輪島市熊野町の民家=今月4日、国土交通省TEC-FORCE緊急災害対策派遣隊がドローンで撮影)

このような言い方は適切ではないかもしれないが、民家や集落の孤立化の背景には中山間地の高齢化と過疎化という問題があった。奥能登では65歳以上の高齢化率が50%以上の地区が多い。今月5日時点で孤立した地区33ヵ所のほとんどが中山間地、あるいは海と山が接したリアス式海岸の集落だった(11日付・国土交通省「道路の緊急復旧状況」)。過疎地こそ道路の整備などが重要なのだが、能登の中山間地に入って不安になるのは山道のような細い道路が曲がりくねっている。過疎地には行政の手が行き届いていないと実感していたが、それが今回、孤立化というカタチで表れたと思っている。あくまでも推測だが。

⇒24日(水)午前・金沢の天気 くもり

気象情報」を発表し、短時間に大雪が降り、大規模な交通障害が発生する危険性が高まっていると注意を呼びかけている。気温は午前10時でマイナス1.2度だった。

気象情報」を発表し、短時間に大雪が降り、大規模な交通障害が発生する危険性が高まっていると注意を呼びかけている。気温は午前10時でマイナス1.2度だった。 きょうの雪は風をともなう吹雪だ。自宅周辺を見渡すと、ちょっとした雪のア-ト作品がある。まるで、「雪自転車」だと思った=写真・中=。粉雪が風に舞って、玄関前に置いてあった自転車が丸ごと雪に包まれた。もともとは赤色の自転車なのだが、雪でペインティングしたようになっている。そして、ご近所の外壁を見ると、雪がまだら模様に貼りつき、まるで壁面アートのようだ=写真・下=。下には拙宅のツバキの雪囲いなどがあり、手前が立体、バックが壁面の芸術作品のようだと思った。

きょうの雪は風をともなう吹雪だ。自宅周辺を見渡すと、ちょっとした雪のア-ト作品がある。まるで、「雪自転車」だと思った=写真・中=。粉雪が風に舞って、玄関前に置いてあった自転車が丸ごと雪に包まれた。もともとは赤色の自転車なのだが、雪でペインティングしたようになっている。そして、ご近所の外壁を見ると、雪がまだら模様に貼りつき、まるで壁面アートのようだ=写真・下=。下には拙宅のツバキの雪囲いなどがあり、手前が立体、バックが壁面の芸術作品のようだと思った。 「なんでもアート」と見てしまう感覚は、足しげく通った奥能登国際芸術祭(珠洲市主催・2017年、2021年開催)に影響されているのかもしれない。身近なテーマや日常の風景に加飾を施すことで、芸術作品のように見えてくる。インドの作家スボード・グプタ氏の作品「Think about me(私のこと考えて)」は衝撃的だった。能登の海岸に流れ着いたプラスチック製浮子(うき)やポリタンク、プラスチック製容器などのごみを集めて創った作品で、大きなバケツがひっくり返され、海の漂着物がどっと捨てられるというイメージの作品だった。

「なんでもアート」と見てしまう感覚は、足しげく通った奥能登国際芸術祭(珠洲市主催・2017年、2021年開催)に影響されているのかもしれない。身近なテーマや日常の風景に加飾を施すことで、芸術作品のように見えてくる。インドの作家スボード・グプタ氏の作品「Think about me(私のこと考えて)」は衝撃的だった。能登の海岸に流れ着いたプラスチック製浮子(うき)やポリタンク、プラスチック製容器などのごみを集めて創った作品で、大きなバケツがひっくり返され、海の漂着物がどっと捨てられるというイメージの作品だった。 方気象台は大雪警報が出ている金沢市に「顕著な大雪に関する気象情報」を発表した。今夜にかけてさらに積雪が見込まれる。

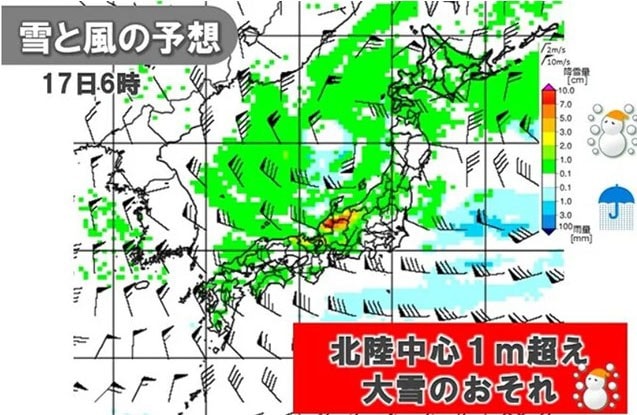

方気象台は大雪警報が出ている金沢市に「顕著な大雪に関する気象情報」を発表した。今夜にかけてさらに積雪が見込まれる。 日本海にある低気圧が発達しながらあす16日から17日にかけて北陸から東北付近に近づき、上空には強い寒気が流れ込む。このため、日本海側を中心に雪となり、北陸ではこの冬一番の大雪となるおそれも。17日夕方までの24時間に、北陸で60㌢から80㌢の雪が降り、その後も18日の金曜日にかけて積雪が増える。春一番が大雪に逆戻り。しかし、こうした「寒の戻り」は北陸ではよくあることだ。(※天気図は15日付・日本気象協会「tenki.jp」より)

日本海にある低気圧が発達しながらあす16日から17日にかけて北陸から東北付近に近づき、上空には強い寒気が流れ込む。このため、日本海側を中心に雪となり、北陸ではこの冬一番の大雪となるおそれも。17日夕方までの24時間に、北陸で60㌢から80㌢の雪が降り、その後も18日の金曜日にかけて積雪が増える。春一番が大雪に逆戻り。しかし、こうした「寒の戻り」は北陸ではよくあることだ。(※天気図は15日付・日本気象協会「tenki.jp」より) そして、最近よく関東地方に大雪をもたらすとして気象ニュースでよく使われているのが「南岸低気圧」だ。これまで日本列島南岸を発達しながら東に進んで関東地方などに雨を降らせると聞いていたが、雪も降らせている。予報では今夜から次第に雨が雪に変わり、あす14日朝までに東京都心でも2㌢から5㌢の積雪が予想されている(13日付・ウエザーニュースWeb版)。

そして、最近よく関東地方に大雪をもたらすとして気象ニュースでよく使われているのが「南岸低気圧」だ。これまで日本列島南岸を発達しながら東に進んで関東地方などに雨を降らせると聞いていたが、雪も降らせている。予報では今夜から次第に雨が雪に変わり、あす14日朝までに東京都心でも2㌢から5㌢の積雪が予想されている(13日付・ウエザーニュースWeb版)。 北陸に降っていた雪もけさ午前8時過ぎには止んで青空が見えてきた。大雪は峠を越えたようだ。先ほど自宅周囲を物差しで測ると積雪は35㌢だ。きのうより8㌢かさ上げしている。晴れ間の庭の様子を撮影してみた。

北陸に降っていた雪もけさ午前8時過ぎには止んで青空が見えてきた。大雪は峠を越えたようだ。先ほど自宅周囲を物差しで測ると積雪は35㌢だ。きのうより8㌢かさ上げしている。晴れ間の庭の様子を撮影してみた。 雪吊りが施されたウメの木。かなりの老木なのだが、雪吊りに支えられて枝を保っている。その下にはイチイの木が植わっている。ふだんはウメを見て、イチイの木を別々に見ている。そこに雪が被ると、一体に見える。まるで、白い衣装をまとったバレリーナが踊っているかのように錯覚した=写真・中=。

雪吊りが施されたウメの木。かなりの老木なのだが、雪吊りに支えられて枝を保っている。その下にはイチイの木が植わっている。ふだんはウメを見て、イチイの木を別々に見ている。そこに雪が被ると、一体に見える。まるで、白い衣装をまとったバレリーナが踊っているかのように錯覚した=写真・中=。 に積もった雪=写真・下=。雪吊りで代表的な「りんご吊り」で、五葉松などの高木に施される。木の横に孟宗竹の芯(しん)柱を立てて、柱の先頭から縄を17本たらして枝を吊る。パラソル状になっているところが、アートのように見える。と同時に「雪圧」「雪倒」「雪折れ」「雪曲」といった樹木への雪害を防いでくれている。

に積もった雪=写真・下=。雪吊りで代表的な「りんご吊り」で、五葉松などの高木に施される。木の横に孟宗竹の芯(しん)柱を立てて、柱の先頭から縄を17本たらして枝を吊る。パラソル状になっているところが、アートのように見える。と同時に「雪圧」「雪倒」「雪折れ」「雪曲」といった樹木への雪害を防いでくれている。