☆能登大雨で熊木川の氾濫 大伴家持が詠んだ「熊来」伝説

きょうから7月、その初日は能登半島は大雨に見舞われた。とくに中能登と呼ばれている七尾市中島地区の熊木川の一部流域では、氾濫危険水位を超えて農地や道路が冠水し、住宅では床下浸水の被害があった。中島地区など5800世帯・1万4100人を対象に避難指示が発令された=写真、1日付・夕刊各紙=。

このニュースが気になったもの、中島地区で激しい雨を自身も経験したことがあるからだ。ちょうど6年前、2017年7月1日だ。能登へ乗用車で出かけ、自動車専用道「のと里山海道」の中島地区で、大雨に巻き込まれた。雨がたたきつけるようにフロントガラスに当たり、ワイパーの回転を一番速くしても前方が見えず、しばらく車を停車し小降りになるのを待った。再び出発すると、たたきつけるような雨に再び見舞われた。3度運転を見合わせた。波状的な激しい雨は初めてだった。このとき能登では1時間で53㍉の非常に激しい雨が観測され、七尾市の崎山川や熊木川などが一部氾濫した。

このニュースが気になったもの、中島地区で激しい雨を自身も経験したことがあるからだ。ちょうど6年前、2017年7月1日だ。能登へ乗用車で出かけ、自動車専用道「のと里山海道」の中島地区で、大雨に巻き込まれた。雨がたたきつけるようにフロントガラスに当たり、ワイパーの回転を一番速くしても前方が見えず、しばらく車を停車し小降りになるのを待った。再び出発すると、たたきつけるような雨に再び見舞われた。3度運転を見合わせた。波状的な激しい雨は初めてだった。このとき能登では1時間で53㍉の非常に激しい雨が観測され、七尾市の崎山川や熊木川などが一部氾濫した。

話は変わるが、熊木川にはちょっとした思い入れもある。川の河口の七尾西湾は「能登かき」で知られる養殖カキの産地でもある。里山の栄養分が熊木川を伝って流れ、湾に注ぎこむ。その栄養分が植物プランクトンや海藻を育み、海域の食物連鎖へと広がり、カキもよく育つとされる。とくに、里山の腐葉土に蓄えられた栄養分「フルボ酸鉄」が豊富にあると現地で学んだことがある(2010年5月・金沢大学「里山里海環境調査」)。学習的なことは別として、能登かきのファンにとっては気になる場所なのだ。

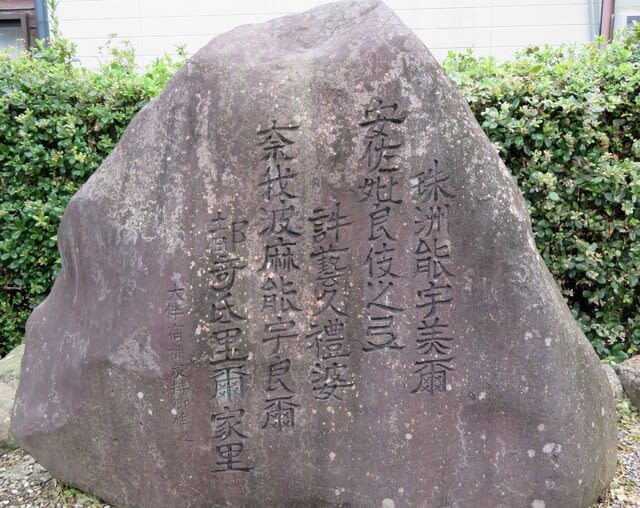

和歌をたしなむ人々にとっても気にかかるのが「熊来」(のちに熊木村、現在の中島地区)かもしれない。天平20年(748)に越中国の国司だった大伴家持が能登を巡行している。そのときに詠んだ歌が万葉集におさめられている。「香島より熊来をさして漕ぐ舟の梶取る間なく都し思ほゆ」。以下、自己解釈で。(七尾の)香島から熊来の在所に向かって舟を漕いでいく。舟舵を取るのも忙しいが、それ以上に都のことがひっきりなしに思い浮かんでくる。

作者は不詳だが、万葉集にはさらに2つの「熊来」が出て来る。「梯立の熊来のやらに新羅斧堕入れわし懸けて懸けて勿泣なかしそね浮き出づるやと見むわし」「梯立の熊来酒屋に真罵らる奴わし誘い立て率て来なましを真罵らる奴わし」(※七尾市「能登国府」パンフより)

ある愚か者が鉄斧を熊来の河口の海底にうっかり落とした。海に沈んでしまえばもう浮かび上がることはないのに泣いてばかりいるので、しかたなく「そのうち浮かんで来るよ」とみんなでなだめた。熊木の在所の酒蔵でえらく怒鳴られている従業員がいたので、誘って連れ出そうかと思ったが、「怒鳴られているあんたはどうする」と。

8世紀に成立した日本最古の和歌集に、おそらく当時の最先端の言葉であったであろう「酒屋」と「新羅斧」が出てくる能登はどのような風景だったのか。豪雨の熊木川から連想した。

⇒1日(土)夜・金沢の天気 あめ

味だろう。この和歌から分かることは、少なくとも1270年余り前の昔からこの島ではアワビ漁が連綿と続いるということだ。

味だろう。この和歌から分かることは、少なくとも1270年余り前の昔からこの島ではアワビ漁が連綿と続いるということだ。 見附島周辺は海水浴場にもなっていて、これまで何度も行ったことがある。高さ28㍍、周囲400㍍の島で、軍艦がこちらに向かってくるかのようなスケール観があるので、「軍艦島」とも呼ばれている。珠洲市は珪藻土の産地で、見附島も珪藻土からなる島で長年の風化や浸食でいまのようなカタチになったとされる。

見附島周辺は海水浴場にもなっていて、これまで何度も行ったことがある。高さ28㍍、周囲400㍍の島で、軍艦がこちらに向かってくるかのようなスケール観があるので、「軍艦島」とも呼ばれている。珠洲市は珪藻土の産地で、見附島も珪藻土からなる島で長年の風化や浸食でいまのようなカタチになったとされる。 能登を巡行し、最後の訪問地だった珠洲で朝から船に乗って越中国府に到着したときは夜だったという歌だ。ルートからすれば、船に乗ってしばらくすると見附島の横を通って航行していたはずだ。しかし、見附島を詠んだ歌はない。

能登を巡行し、最後の訪問地だった珠洲で朝から船に乗って越中国府に到着したときは夜だったという歌だ。ルートからすれば、船に乗ってしばらくすると見附島の横を通って航行していたはずだ。しかし、見附島を詠んだ歌はない。