☆「虎穴」に入り、「墓穴」を掘る

「虎穴に入らずんば虎子を得ず」という言葉は今でもマスメディアの記者がよく使っている。権力の内部を知るには、権力の内部の人間と意思疎通できる関係性をつくらならなければならない。そこには取材する側とされる側のプロフェッショナルな仕事の論理が成り立っている。その気構えがなければ記者はつとまらない、という意味だと解釈している。

その事例として、2020年5月、新型コロナウイルス禍の緊急事態宣言のさなかに東京高検の検事長と産経新聞記者2人と朝日新聞社員(元司法担当記者)が賭けマージャン問題がある。検事長の定年延長問題が国会などで問題となっていた時期で、渦中の人物と賭けマージャンをする行為は報道の独立性や公正性に疑念を抱かせるなどとして記者と社員は停職処分を受けた。では、このケースはどう考えるべきか。

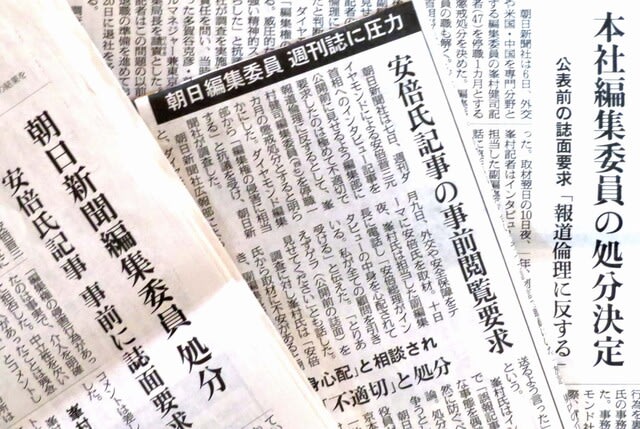

きのう7日付の朝日新聞は「本社編集委員の処分決定 公表前の誌面要求『報道倫理に反する』」との見出しで、編集委員の記者47歳を停職1ヵ月とする懲戒処分を決め、編集委員の職を解いたと報じている。記事によると、3月9日に「週刊ダイヤモンド」の副編集長が安倍元総理に外交や安全保障についてインタビュー取材した。翌日9日、記者はすでに顔見知りだったダイヤモンド社の副編集長の携帯電話に連絡し、「安倍(元)総理がインタビューの中身を心配されている。私が全ての顧問を引き受けている」「とりあえず、ゲラ(誌面)を見せてください」「ゴーサインは私が決める」などと語った。副編集長は断り、記事は3月26日号(同月22日発売)に掲載された。

きのう7日付の朝日新聞は「本社編集委員の処分決定 公表前の誌面要求『報道倫理に反する』」との見出しで、編集委員の記者47歳を停職1ヵ月とする懲戒処分を決め、編集委員の職を解いたと報じている。記事によると、3月9日に「週刊ダイヤモンド」の副編集長が安倍元総理に外交や安全保障についてインタビュー取材した。翌日9日、記者はすでに顔見知りだったダイヤモンド社の副編集長の携帯電話に連絡し、「安倍(元)総理がインタビューの中身を心配されている。私が全ての顧問を引き受けている」「とりあえず、ゲラ(誌面)を見せてください」「ゴーサインは私が決める」などと語った。副編集長は断り、記事は3月26日号(同月22日発売)に掲載された。

ダイヤモンド社編集部は朝日新聞社に対して、「編集権の侵害に相当する。威圧的な言動で社員に強い精神的ストレスをもたらした」と抗議し、朝日側は社内調査を進めていた。質問書を送った安倍事務所からは「ダイヤモンド社の取材を受けた際、質問内容に事実誤認があり、誤った事実に基づく誤報となることを懸念した」「(記者に)事実の誤りがないかどうかについて確認を依頼した」などと回答があった。

この流れを読めば、記者は安倍事務所側の意向をくんで、かねてから知り合いだったダイヤモンド社の副編集長に、事前にゲラを見せるよう促した。安倍氏の代理人のような感覚だったのか。それにしてもダイヤモンド社に誤解や反感を頂かせたのは、「顧問を引き受けている」「ゴーサインは私が決める」という上から目線の言葉だろう。記者は「私が安倍氏の顧問をしている事実はない。ゲラは安倍氏の事務所に送るように言った」と社内調査で説明した。

記者はネット上で「朝日新聞社による不公正な処分についての見解」と題して、「私は、最大の政治トピックの一つになっているニュークリアシェアリング(核共有)について、重大な誤報記事が掲載されそうな事態を偶然知り、それを未然に防ぐべく尽力し、幸いにして、そのような誤報は回避されました」「私は、安倍氏から過去にいかなる金銭等も受領していません。安倍氏からは完全に独立した第三者として専門的知見を頼りにされ助言する関係であった」と経緯を説明している。また、今回の処分の不当性については法的にも明らかにしていくと述べている。

他紙も含めて記事を読んで思うことは一つ。インタビューとは関係のない第三者、それも別の報道機関の記者が安倍元総理の「代理人」のごとく事前チェックを要求する理由はどこにあったのだろうか。誤報が心配ならば、事務所の広報担当が電話して事前にゲラをもらい、それをチェックするのが筋ではないだろうか。「虎穴」に入り、「墓穴」を掘った。

⇒8日(金)午後・金沢の天気 はれ

う。カメラマンの目の前で起きたことではあるが、転倒を待っていたとなれば報道の倫理上の問題はないのだろうか。

う。カメラマンの目の前で起きたことではあるが、転倒を待っていたとなれば報道の倫理上の問題はないのだろうか。