☆「地震にも津波にも注意を」 大地の変動は続く

能登半島だけでなく日本各地で、そして世界で地震が相次いでいる。きょう午前4時16分ごろ千葉県木更津市でマグニチュード5.2、震度5強の揺れがあり、東京23区や横浜市などの広い範囲で震度4が観測された。また、日本時間の11日午前1時2分ごろに南太平洋のトンガ諸島を震源とするマグニチュード7.6の地震があった(気象庁公式サイト「地震情報」)。2月6日にはトルコ南部のシリア国境近くでマグニチュード7.8の地震が起きている。世界が「大地の変動」期に入ったのではないかと想像してしまう。

地震で思い起こすのがあのドラマだ。2021年10月10日から5回にわたって放送されたTBS系「日曜劇場『日本沈没―希望のひと―』」。地盤の変動で日本列島が海に沈むという設定のSF小説「日本沈没」(小松左京著、1973年)をベースにしたテレビドラマだったが、初回放送の3日前の10月7日には首都圏で最大震度5強の地震があり、10月20日には阿蘇山が噴火した。

地震で思い起こすのがあのドラマだ。2021年10月10日から5回にわたって放送されたTBS系「日曜劇場『日本沈没―希望のひと―』」。地盤の変動で日本列島が海に沈むという設定のSF小説「日本沈没」(小松左京著、1973年)をベースにしたテレビドラマだったが、初回放送の3日前の10月7日には首都圏で最大震度5強の地震があり、10月20日には阿蘇山が噴火した。

若かりし頃、この小説も読み、映画も観ていたので既視感は多少あったものの、内容に迫力があった。ドラマの初回は2023年の東京が舞台。内閣府や環境省の官僚、東大の地震学者らが、天才肌の地震学者が唱える巨大地震説を伏せようと画策する。環境省の官僚が海に潜ると、海底の地下からガスが噴き出して空洞に吸い込まれそうになる。ラストシーンは、実際に島が沈むというニュース速報が流れ、騒然となる。実にリアルな番組だった。

話は変わる。きょう気象庁の下山利浩地震情報企画官が会見した。震度6強を観測した珠洲市では最大20㌢ほど隆起が国土地理院による地殻変動の観測データ分析で確認された。さらに、一連の活動で地震の発生する場所がやや移動し、能登半島の北側の海域でも発生するようになった。下山企画官は「海域で規模の大きな地震が発生した時には津波に注意する必要もあり、海岸付近で強い揺れを感じたらまずは高い場所に逃げるという避難行動を取ってほしい」と述べた(11日付・NHKニュースWeb版)。地震にも、そして津波にも注意を、大地の変動は続く。

⇒11日(木)夜・金沢の天気 はれ

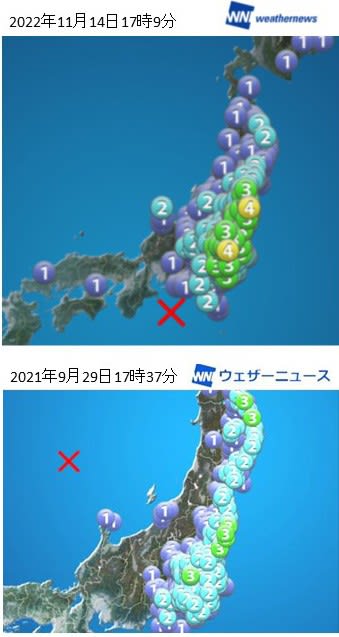

能登半島で震度2の揺れが観測されたことだった=写真・上、ウェザーニュースWeb版より=。メディア各社はこの現象を「異常震域」と伝えている。

能登半島で震度2の揺れが観測されたことだった=写真・上、ウェザーニュースWeb版より=。メディア各社はこの現象を「異常震域」と伝えている。 そしてきのう午後10時28分、能登半島の尖端付近が揺れ、珠洲市で震度4を観測した。震源の深さ約10㌔、マグニチュード4.2だった。半島の尖端は2020年12月ごろから揺れが続く群発地震に見舞われていて、震度1以上の地震はことし164回目となる。同市ではことし6月19日に震度6弱、同20日には震度5強の揺れがあった。一連の群発地震は、地下にある水などの流体の動きが原因で、太平洋プレートとの関係は別と専門家は指摘している(15日付・北陸中日新聞)。

そしてきのう午後10時28分、能登半島の尖端付近が揺れ、珠洲市で震度4を観測した。震源の深さ約10㌔、マグニチュード4.2だった。半島の尖端は2020年12月ごろから揺れが続く群発地震に見舞われていて、震度1以上の地震はことし164回目となる。同市ではことし6月19日に震度6弱、同20日には震度5強の揺れがあった。一連の群発地震は、地下にある水などの流体の動きが原因で、太平洋プレートとの関係は別と専門家は指摘している(15日付・北陸中日新聞)。 今回の地震調査委員会では、能登半島の地震について重点的に議論され、公式サイトでは「調査委員長見解」も公表されている。注目するのは、能登地方で続く活発な地震活動の原因について、「地震活動域に外部から何らかの力が作用することで地震活動が活発になっている可能性」が考えられ、その外部からの作用とは「能登半島北部での温泉水の分析からは、何らかの流体が関与している可能性がある」としている。

今回の地震調査委員会では、能登半島の地震について重点的に議論され、公式サイトでは「調査委員長見解」も公表されている。注目するのは、能登地方で続く活発な地震活動の原因について、「地震活動域に外部から何らかの力が作用することで地震活動が活発になっている可能性」が考えられ、その外部からの作用とは「能登半島北部での温泉水の分析からは、何らかの流体が関与している可能性がある」としている。 能登半島の尖端部分を震源とする、深さ10㌔、マグニチュードは5.2の揺れ。震度6弱は珠洲市、震度5弱は能登町、震度4が輪島市と。石川県内だけでなく、震度3の揺れが新潟県上越市、富山県高岡市、氷見市、福井県あわら市で観測された。(※その後、震源の深さは13㌔、マグニチュードは5.4に修正されている)

能登半島の尖端部分を震源とする、深さ10㌔、マグニチュードは5.2の揺れ。震度6弱は珠洲市、震度5弱は能登町、震度4が輪島市と。石川県内だけでなく、震度3の揺れが新潟県上越市、富山県高岡市、氷見市、福井県あわら市で観測された。(※その後、震源の深さは13㌔、マグニチュードは5.4に修正されている) 震度6以上の強い地震がこれまでも起きている。15年前の2007年3月25日の「能登半島地震」ではマグニチュード6.9、震度6強の揺れが七尾市、輪島市、穴水町を襲った。

震度6以上の強い地震がこれまでも起きている。15年前の2007年3月25日の「能登半島地震」ではマグニチュード6.9、震度6強の揺れが七尾市、輪島市、穴水町を襲った。 株価の値下がりが止まらない。きょうの東京株式の日経平均は前週末比で684円安の2万6319円だった。きょうはアメリカのインフレ懸念でFRBが金融引き締めを加速するとの警戒感のようだが、ロシア関連も気になる。ことし1月5日に2万9332円をつけ、上がり相場の気配もあったが、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が2月24日に始まって75日、戦況はドロ沼と化している。きょう岸田総理はG7の各国と足並みをそろえてロシア産石油の輸入を原則禁止とする発表した(9日付・NHKニュースWeb版)。日本は原油の輸入の3.6%をロシアに頼っている。これが、さらに経済にどう影響を与えるか。

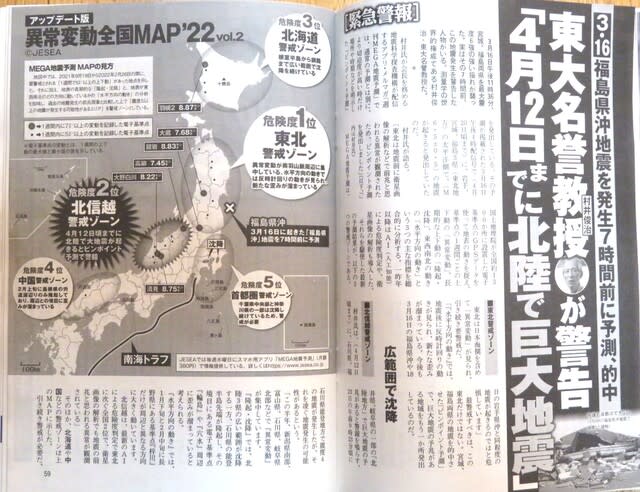

株価の値下がりが止まらない。きょうの東京株式の日経平均は前週末比で684円安の2万6319円だった。きょうはアメリカのインフレ懸念でFRBが金融引き締めを加速するとの警戒感のようだが、ロシア関連も気になる。ことし1月5日に2万9332円をつけ、上がり相場の気配もあったが、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が2月24日に始まって75日、戦況はドロ沼と化している。きょう岸田総理はG7の各国と足並みをそろえてロシア産石油の輸入を原則禁止とする発表した(9日付・NHKニュースWeb版)。日本は原油の輸入の3.6%をロシアに頼っている。これが、さらに経済にどう影響を与えるか。 起し、その境目にある電子基準点『輪島』や『穴水』周辺に歪みが溜まっていると考えられる」「北信越は、最新のAIによる危険度判定で東北に次ぐ全国2位で、衛星画像の解析でも地震の前兆と思われる異常が観測されている」

起し、その境目にある電子基準点『輪島』や『穴水』周辺に歪みが溜まっていると考えられる」「北信越は、最新のAIによる危険度判定で東北に次ぐ全国2位で、衛星画像の解析でも地震の前兆と思われる異常が観測されている」 3月16日の福島県沖地震を発生7時前に予測、的中したとされる東大名誉教授、村井俊治氏が警告している。それによると、「(今月)23日午前9時23分頃に石川県能登地方で震度4の地震が発生したが、それを凌ぐ地震発生の可能性があるという」。以下、引用だ。

3月16日の福島県沖地震を発生7時前に予測、的中したとされる東大名誉教授、村井俊治氏が警告している。それによると、「(今月)23日午前9時23分頃に石川県能登地方で震度4の地震が発生したが、それを凌ぐ地震発生の可能性があるという」。以下、引用だ。 揺れは石川県でもあり、震度3が珠洲市、震度2が七尾市、輪島市、羽咋市、中能登町、能登町、震度1が金沢市、輪島市の舳倉島、かほく市、津幡町、志賀町、穴水町だった。震度3の珠洲市の危機管理室や県危機対策課には被害の情報は入っていない。

揺れは石川県でもあり、震度3が珠洲市、震度2が七尾市、輪島市、羽咋市、中能登町、能登町、震度1が金沢市、輪島市の舳倉島、かほく市、津幡町、志賀町、穴水町だった。震度3の珠洲市の危機管理室や県危機対策課には被害の情報は入っていない。 深かったため、近くよりも、遠くが大きく揺れる現象とされる(9月29日付・朝日新聞Web版)。

深かったため、近くよりも、遠くが大きく揺れる現象とされる(9月29日付・朝日新聞Web版)。