☆欧米と日本のメディアのどこが違う

前回のブログの続き。国際NGO「国境なき記者団」は報道の自由度ランキングだけをやっているわけではない。ウクライナ西部のリビウで、「報道の自由センター」を開設し、紛争地を取材する記者やジャーナリストに対して、インターネット環境やシェルターが整った作業スペースの確保、防弾チョッキやヘルメットの提供など支援を行っている(3月7日付・朝日新聞Web版)。

きょうの朝刊を読むと=写真=、ロシアのウクライナ侵攻に関する記事は、読売新聞はリビウに派遣された2人の記者が書いている。毎日新聞はニューヨークとワシントンに駐在する記者、朝日新聞はパリとワシントンに駐在する記者、日経新聞はロンドンとワシントンに駐在する記者の記事を掲載している。

国境なき記者団による日本の報道自由度ランキングが低い理由の一つに、紛争地への記者の派遣が少ないことがこれまで指摘されている。確かに、きょうの紙面を見る限り、ウクライナ関連の現地からの記事は上記の4社のうち1社だ。日本のテレビ局や新聞社、いわゆる「組織ジャーナリズム」は原則として紛争地への記者の派遣を認めていない。組織としては危険な場所に記者を派遣することはコンプライアンス(法令順守)に反するということがベースにある。

国境なき記者団による日本の報道自由度ランキングが低い理由の一つに、紛争地への記者の派遣が少ないことがこれまで指摘されている。確かに、きょうの紙面を見る限り、ウクライナ関連の現地からの記事は上記の4社のうち1社だ。日本のテレビ局や新聞社、いわゆる「組織ジャーナリズム」は原則として紛争地への記者の派遣を認めていない。組織としては危険な場所に記者を派遣することはコンプライアンス(法令順守)に反するということがベースにある。

では、紛争地の情報をどう入手するのか、フリーのジャーナリストに依頼する、あるいは海外のメディアや通信社と提携して情報を回してもらうことになる。危険な場所で取材するのはフリーのジャーナリストだ。2015年1月、中東の紛争地域の取材をしていた後藤健二氏がシリアでイスラム過激派によって拘束され殺害された。2012年8月には同じシリアで山本美香氏が、2007年9月にミャンマーのヤンゴンで映像ジャーナリスト長井健司氏が亡くなっている。こうした日本のメディアの構造的な問題に、とくに欧米のジャーナリストたちはいぶかっている。

さらに日本の「メディア・スクラム」(集団的過熱取材)も海外のジャーナリストには奇異に映る。ラグビーのスクラムを組んで集中攻撃する様相に似ていることから登場した言葉で、ときには取材が行き過ぎ、威圧的に人々のプライバシーなどを侵害することもこれまで何度か指摘されてきた。簡単に言うと、「赤信号、みんなで渡れば怖くない」の様相だ。もちろん、メディア・スクラムは日本の報道だけの現象ではない。パパラッチという言葉が欧米にもある・・・。

⇒7日(土)午後・金沢の天気 はれ

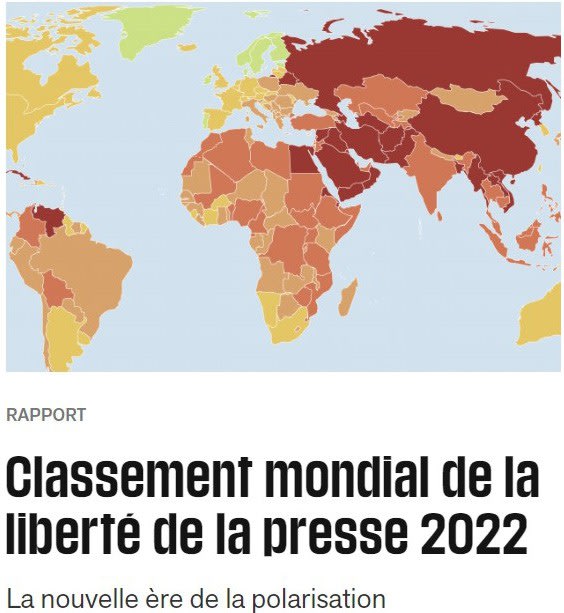

民間組織によるランク付けとは言え、「国際的な評価」でもある。にもかかわらず、新聞・テレビのメディア各社の報道の扱いは小さい。日本新聞協会や日本放送連盟、NHKはこのランキングに関連して報道の自由を保障するよう声明や抗議文を政府に提出したというニュースは目にしたことがない。なぜか。

民間組織によるランク付けとは言え、「国際的な評価」でもある。にもかかわらず、新聞・テレビのメディア各社の報道の扱いは小さい。日本新聞協会や日本放送連盟、NHKはこのランキングに関連して報道の自由を保障するよう声明や抗議文を政府に提出したというニュースは目にしたことがない。なぜか。