☆俳句の世界を感性で駆け抜けた千代女の人生

夏休みに入って、登校時に響く小学生たちのにぎやかな声が聞こえなくなった。むしろ、子どもたちは夏休みの学習帳と奮闘しているのだろう。その中で、17音の文字数で自らの思いや感動を表現する俳句を学習するのも夏休みではないだろうか。自身もこの時節にふと「朝顔やつるべとられてもらい水」の一句を思い浮かべることがある。

先日、石川県白山市にある「千代女の里俳句館」を見学した。2年前にも訪れたが、このときは臨時休業となっていて今回が初めての見学。館内には千代女の人生と折々の俳句が紹介されている。千代女は元禄16年(1703)に現在の白山市松任(まっとう)で表具師の娘として生まれ、73歳で没するまで 生涯で1900余の句を残したといわれている。

生涯で1900余の句を残したといわれている。

同館のパンフによると、12歳で俳句の手ほどきを受け、その才能が認められたのは17歳のとき。松尾芭蕉の門人であった美濃の各務支考(かがみ・しこう)が松任を訪れた折に千代女と面会した。そのときに千代女が詠んだ句の一つが「稲妻のすそをぬらすや水の上」。夜に稲妻が走り水面を一瞬照らした。まるで稲妻が裾をぬらしたようにも見えた。このダイナミックな情景描写に、支考は「あたまから不思議の名人」と称賛した。

18歳で加賀藩の足軽の家に嫁ぐも、20歳のときに夫と死別したことから松任の実家に帰る。このころから、金沢や小松、名古屋、美濃、伊勢の俳人らと交流を深める。52歳で剃髪して尼僧となる。(※写真は「千代女の里俳句館」の千代尼象)

18歳で加賀藩の足軽の家に嫁ぐも、20歳のときに夫と死別したことから松任の実家に帰る。このころから、金沢や小松、名古屋、美濃、伊勢の俳人らと交流を深める。52歳で剃髪して尼僧となる。(※写真は「千代女の里俳句館」の千代尼象)

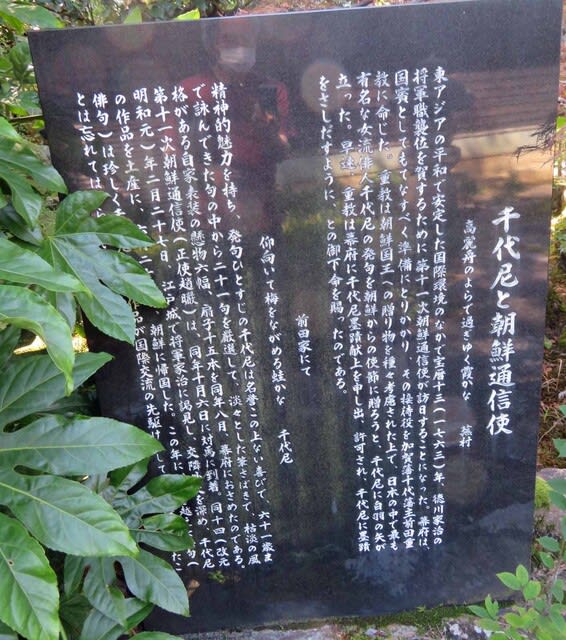

大きな転機となったのが宝暦13年(1763)。朝鮮通信使という外交団が訪日した。徳川家治の将軍職の襲名を祝うためだった。幕府は国賓を迎えるため、その接待役を加賀藩主の前田重教に命じた。そこで重教は千代尼の俳句を使節団の土産に持たせることを発案して、幕府の了解も取り付けた。千代尼は当時61歳、これまで詠んできた俳句の中から21句を選んで、掛け物6本と扇子15本に句をしたためた。千代尼とすれば、幕府からお墨付きをもらって朝鮮使節団への贈答品として自らの句を納めた。大変名誉なことだったろう。この時に詠んだ句。「仰向いて梅をながめる蛙かな」。梅は前田家の家紋であり、チャンスを与えてくれた藩主に感謝を込めた。

その後、『千代尼句集』(上下2冊)が出版されて、俳人であり文人画家でもあった与謝蕪村らとの交流も深めていく。辞世の句は「月も見て我はこの世をかしく哉」。「かしく」は当時女性が手紙の結びに用いたあいさつ語で、「さようなら」の意味。名月や満月を見ることができ、この世に未練もなく、心安らかにこの世を去ることができます。みなさん、さようなら。俳句の世界を女性の感性で駆け抜けた人生だった。

⇒23日(日)夜・金沢の天気 はれ

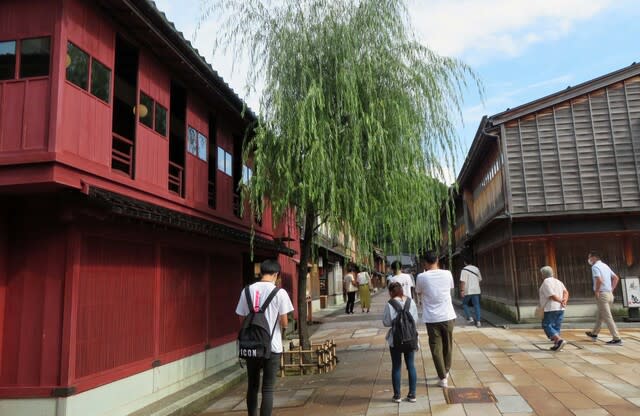

東山の駐車場に車を入れて、街並みを歩くとにぎわいが戻りつつあると感じた。平日の午後だったが、観光客でそこそこにぎわっていた=写真・上=。東山かいわいを歩くと見かける光景だが、芸子さんが通りに姿を現すと、観光客が寄ってきて「写真撮らせていただけませんか」と芸子さんとツーショットをスマホで撮影する、このかいわいらしい風景も戻っていた。

東山の駐車場に車を入れて、街並みを歩くとにぎわいが戻りつつあると感じた。平日の午後だったが、観光客でそこそこにぎわっていた=写真・上=。東山かいわいを歩くと見かける光景だが、芸子さんが通りに姿を現すと、観光客が寄ってきて「写真撮らせていただけませんか」と芸子さんとツーショットをスマホで撮影する、このかいわいらしい風景も戻っていた。 もらひ水」の句で知られ、生まれが現在の白山市松任(まっとう)地区だった。千代女は松尾芭蕉の弟子にその才能を認められ、頭角を現した。

もらひ水」の句で知られ、生まれが現在の白山市松任(まっとう)地区だった。千代女は松尾芭蕉の弟子にその才能を認められ、頭角を現した。