☆JR金沢駅ドームに能登キリコ 新幹線金沢開業10年と能登復興のシンボルに

北陸新幹線の金沢開業は今月14日で10年となった。当時を思い起こすと、その日のマスメディアは新幹線一色だった。朝からテレビはどのチャンネルも中継番組、JR金沢駅周辺の道路では交差点に交通警察官が張り付き、空にはヘリコプターが飛び交うという、一種異様な感じさえした。JR金沢駅周辺は地価が上がり、今もマンションやビルの建設に加え、ホテルの開業が相次いでいる。

開業10年を迎えた金沢駅前もてなしドームに行くとこれまでにない光景が目を引いた。能登の祭りのキリコだ=写真=。高さ6㍍ほどのキリコで、説明書きには「珠洲市上戸町のキリコ」と紹介されている。上戸のキリコは毎年8月の第一土曜日の地域の祭りに担ぎ出され、鉦や太鼓の響きとともに街中を練り歩く。今回のお披露目は、金沢開業10年のイベントが行われる15日に合わせて、金沢市の呼びかけで珠洲市から出張してきたようだ。それにしてもドームとキリコは風景として悪くない。そして、石川県民はキリコを見ると能登をイメージするので、能登半島地震を忘れてほしくないというメッセージが込められているのかとも思った。

開業10年を迎えた金沢駅前もてなしドームに行くとこれまでにない光景が目を引いた。能登の祭りのキリコだ=写真=。高さ6㍍ほどのキリコで、説明書きには「珠洲市上戸町のキリコ」と紹介されている。上戸のキリコは毎年8月の第一土曜日の地域の祭りに担ぎ出され、鉦や太鼓の響きとともに街中を練り歩く。今回のお披露目は、金沢開業10年のイベントが行われる15日に合わせて、金沢市の呼びかけで珠洲市から出張してきたようだ。それにしてもドームとキリコは風景として悪くない。そして、石川県民はキリコを見ると能登をイメージするので、能登半島地震を忘れてほしくないというメッセージが込められているのかとも思った。

そのメッセージが込められたキリコ祭りが金沢の中心街で繰り広げられたことがある。去年8月16日にキリコ5基が、ソーレ、エイヤの掛け声とともに担ぎ出され街中を練り歩いた。能登と金沢の神社2社が中心となって企画した、「能登復興祈願キリコ大祭」と銘打った祭礼イベントだった。輪島の神社が能登半島地震で社務所と拝殿の全半壊したため、夏場の大祭の自粛を検討していたところ、ご神体を一時避難で預かっていた金沢の神社からの提案でキリコ祭りが金沢で開催された。担ぎ手には市民や学生、そして輪島市から駆けつけた有志らも参加し、300人が5基のキリコを担いだ。金沢で2次避難している能登の人たちを励まし、能登復興の機運を盛り上げた。

金沢駅もてなしドームと能登・珠洲のキリコ。北陸新幹線の金沢開業10年を祝うとともに、震災復興をアピールするシンボルとしてこれからもドームで掲げてほしいと願う。

⇒16日(日)夕・金沢の天気 あめ

ろ元旦からこれまで能登半島地震で災害報道が圧倒的だった。暗いニュースが多い中で明るい話題を。これは読者や視聴者の心理を考えれば自然なことかもしれない。

ろ元旦からこれまで能登半島地震で災害報道が圧倒的だった。暗いニュースが多い中で明るい話題を。これは読者や視聴者の心理を考えれば自然なことかもしれない。 考えた。まったく根拠のない発想なのだが、不安を感じた。

考えた。まったく根拠のない発想なのだが、不安を感じた。 であり、心の風化は確実にやってくると述べた。そう考えれば、心の風化や記憶の風化は人々の自然な心の営みなのかもしれない。ただ、変らないのは被災地の人々の心情だ。「忘れてほしくない」という言葉に尽きる。被災地の復興は一般に思われているほどには簡単に進まない。この被災地の人々と読者・視聴者の意識のギャップを埋めるために、新聞・テレビメディアには災害発生から定期的に被災地の現状と問題点、そして人々の心情を伝えてほしいと願う。

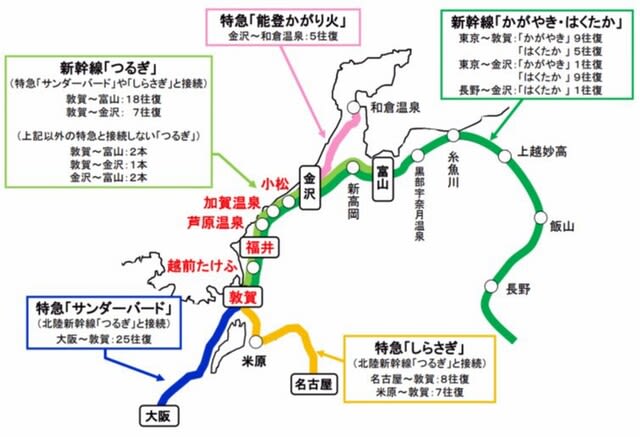

であり、心の風化は確実にやってくると述べた。そう考えれば、心の風化や記憶の風化は人々の自然な心の営みなのかもしれない。ただ、変らないのは被災地の人々の心情だ。「忘れてほしくない」という言葉に尽きる。被災地の復興は一般に思われているほどには簡単に進まない。この被災地の人々と読者・視聴者の意識のギャップを埋めるために、新聞・テレビメディアには災害発生から定期的に被災地の現状と問題点、そして人々の心情を伝えてほしいと願う。 北陸新幹線の金沢・敦賀間の開業によるJR西日本の運行計画概要(8月30日付ニュースリリース)=図=によると、金沢と大阪方面を結ぶ特急「サンダーバード」、そして、名古屋方面を結ぶ特急「しらさぎ」は敦賀止まりとなる。金沢から北陸新幹線に乗って大阪に行く際は敦賀でサンダーバードに乗り換え、名古屋に行く際も敦賀でしらさぎに乗り換えになる。時間は短縮されるだろうが、これまで直行だった列車が、乗り換えとなると不便さを感じるのではないだろうか。もちろん、当初から予定されていたことであり、いまさら言うのも適切ではないかもしれない。

北陸新幹線の金沢・敦賀間の開業によるJR西日本の運行計画概要(8月30日付ニュースリリース)=図=によると、金沢と大阪方面を結ぶ特急「サンダーバード」、そして、名古屋方面を結ぶ特急「しらさぎ」は敦賀止まりとなる。金沢から北陸新幹線に乗って大阪に行く際は敦賀でサンダーバードに乗り換え、名古屋に行く際も敦賀でしらさぎに乗り換えになる。時間は短縮されるだろうが、これまで直行だった列車が、乗り換えとなると不便さを感じるのではないだろうか。もちろん、当初から予定されていたことであり、いまさら言うのも適切ではないかもしれない。 ンダーバードやしらさぎで関西や中京と直行列車で結ばれているが、来年からは乗り換えの手間が客に煩わしさを感じさせるのではないだろうか。(※イラストは、敦賀市役所公式サイト「新幹線敦賀駅前広場のイメージ図を作成しました!」より)

ンダーバードやしらさぎで関西や中京と直行列車で結ばれているが、来年からは乗り換えの手間が客に煩わしさを感じさせるのではないだろうか。(※イラストは、敦賀市役所公式サイト「新幹線敦賀駅前広場のイメージ図を作成しました!」より) 「鼓門」のデザインのもととなっているのが、金沢で盛んな伝統芸能である能楽「加賀宝生」の鼓とされる。そして、鼓門とセットになっているのが、3019枚の強化ガラスで造られた「もてなしドーム」=写真・下=。中は広場になっていて1万9400平方㍍(東京ドームの半分足らず)の広さ。ドームのサイドにバスターミナル、タクシー乗降場などが連なる。雨や雪の多い金沢で、「駅を降りた人に傘を差し出す、もてなしの心」を表現したドームだ。鼓門とドームは2005年3月に完成し、その10年後の2015年3月に北陸新幹線の金沢開業が始まる。で、この金沢駅東口広場を整備したのはJRではなく金沢市で、投資額は170億円にもなった。

「鼓門」のデザインのもととなっているのが、金沢で盛んな伝統芸能である能楽「加賀宝生」の鼓とされる。そして、鼓門とセットになっているのが、3019枚の強化ガラスで造られた「もてなしドーム」=写真・下=。中は広場になっていて1万9400平方㍍(東京ドームの半分足らず)の広さ。ドームのサイドにバスターミナル、タクシー乗降場などが連なる。雨や雪の多い金沢で、「駅を降りた人に傘を差し出す、もてなしの心」を表現したドームだ。鼓門とドームは2005年3月に完成し、その10年後の2015年3月に北陸新幹線の金沢開業が始まる。で、この金沢駅東口広場を整備したのはJRではなく金沢市で、投資額は170億円にもなった。 JRは民営化(1987年)以降、徹底したコスト主義を経営の柱に据えていて、金沢だからと言って特別なフォルムの駅はつくらないし、つくれないのである。北陸新幹線の駅はどの駅ものっぺりしとした、ワンパターンの建物である。そこで、金沢市が先手を打って、駅の玄関口に170億円を投じた。「金沢の玄関口」に見合う立派な母屋=駅をつくってほしいとのメッセージをJRに対し送ったのだった。

JRは民営化(1987年)以降、徹底したコスト主義を経営の柱に据えていて、金沢だからと言って特別なフォルムの駅はつくらないし、つくれないのである。北陸新幹線の駅はどの駅ものっぺりしとした、ワンパターンの建物である。そこで、金沢市が先手を打って、駅の玄関口に170億円を投じた。「金沢の玄関口」に見合う立派な母屋=駅をつくってほしいとのメッセージをJRに対し送ったのだった。 地元に住む者として、知事選をめぐるポイントをいくつか点検してみたい。全国的に見れば、金沢市は百万石の伝統を現代に伝える優美な街というイメージで、観光需要は北陸新幹線の金沢開業(2015年3月)以来さらに高まった。石川の県庁所在地であり、市の人口は46万人と北陸3県(石川、富山、福井)でもっとも大きい。都市の強みや魅力など、いわゆる「都市力」を評価した2021年度版「日本の都市特性評価」(森記念財団都市戦略研究所)でも、神戸市、仙台市に次いで8位に金沢市がラキングされ、毎年全国ベスト10に入っている。

地元に住む者として、知事選をめぐるポイントをいくつか点検してみたい。全国的に見れば、金沢市は百万石の伝統を現代に伝える優美な街というイメージで、観光需要は北陸新幹線の金沢開業(2015年3月)以来さらに高まった。石川の県庁所在地であり、市の人口は46万人と北陸3県(石川、富山、福井)でもっとも大きい。都市の強みや魅力など、いわゆる「都市力」を評価した2021年度版「日本の都市特性評価」(森記念財団都市戦略研究所)でも、神戸市、仙台市に次いで8位に金沢市がラキングされ、毎年全国ベスト10に入っている。