☆「まだ降りやまぬ」 北陸の雷雨、北朝鮮のICBM

文部省唱歌に「降っても降っても まだ降りやまぬ」という歌の一節があるが、まさこのことかもしれない。北陸は大気の状態が不安定で、いまも雷鳴が響いて強い雨が降ったり止んだりしている。午後5時までの24時間に降った雨の量は金沢市医王山で70㍉、輪島市三井と小松市で60㍉などとなっている。あすにかけてさらに激しい雨が降る見込みで、予想される1時間の降水量は多いところで加賀・能登ともに40㍉。雨は降り続く。

さきほど気象庁は午後9時39分に「顕著な大雨に関する情報」を発表した。石川県で線状降水帯が発生し、土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まっている。

予報によると、朝鮮半島から東北地方に延びる梅雨前線が南下し、北陸地方に停滞する見込み。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込む一方、上空5500㍍に氷点下6度以下の寒気が入り込むため、13日にかけて大気の状態が非常に不安定となる。案じるのは、5月5日に震度6強の揺れがあった能登半島の珠洲市を中心とする奥能登エリアだ。地震で地盤に割れが入っているところに大雨が続くと土砂崩れなどの二次災害が発生するのではないかと地質の専門家ではないが、そう考えてしまう。(※写真は、北陸電力公式ホームページ「雷情報」より)

予報によると、朝鮮半島から東北地方に延びる梅雨前線が南下し、北陸地方に停滞する見込み。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込む一方、上空5500㍍に氷点下6度以下の寒気が入り込むため、13日にかけて大気の状態が非常に不安定となる。案じるのは、5月5日に震度6強の揺れがあった能登半島の珠洲市を中心とする奥能登エリアだ。地震で地盤に割れが入っているところに大雨が続くと土砂崩れなどの二次災害が発生するのではないかと地質の専門家ではないが、そう考えてしまう。(※写真は、北陸電力公式ホームページ「雷情報」より)

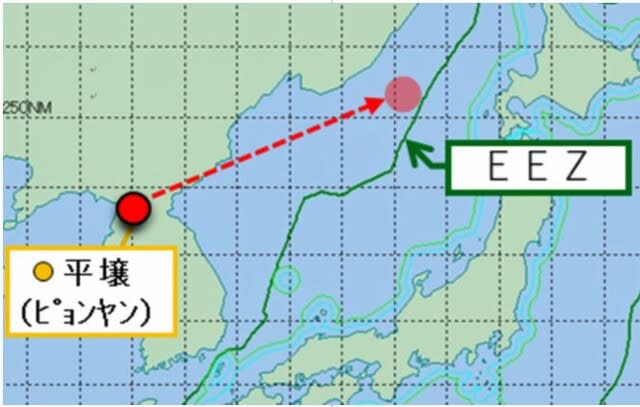

降りやまないのは雨だけではない。北朝鮮がまた日本海に向けてICBMを放った。防衛省公式サイトによると、きょう12日午前9時59分、北朝鮮の首都平壌近郊からICBM(大陸間弾道ミサイル)1発を東の方向に発射した。弾道ミサイル は74分間飛翔し、同11時13分ごろ、北海道の奥尻島の西方約250㌔の日本海のEEZ外に落下した=イメージ図、防衛省作成=。飛翔距離は約1000㌔、また最高高度は約6000㌔を超えると推定されている。

は74分間飛翔し、同11時13分ごろ、北海道の奥尻島の西方約250㌔の日本海のEEZ外に落下した=イメージ図、防衛省作成=。飛翔距離は約1000㌔、また最高高度は約6000㌔を超えると推定されている。

このニュースで、北朝鮮が5月31日に「軍事衛星」を打ち上げた件を思い出した。軍事衛星「万里鏡1号」を新型ロケット「千里馬1型」に搭載し発射したが、「1段目の分離後、2段目のエンジン始動に異常があり推進力を失って朝鮮西海(黄海)に落ちた」(北朝鮮国営メディア「朝鮮中央通信」Web版)。そして、「国家宇宙開発局は衛星発射で現れた重大な欠陥を具体的に調査、解明し、可能な限り早期に2回目の発射を断行する」と述べていた。今回の発射が「2度目の断行」とどう関わっているのか。専門機関の分析を待ちたい。

⇒12日(水)夜・金沢の天気 雷雨

きのう我が家の雪吊り作業を行った。素人ではできない仕事なので、造園業者に依頼している。雪吊りには木の種類や形状、枝ぶりによって実に11種もの技法がある。庭木に雪が積もりると、「雪圧」「雪倒」「雪折れ」「雪曲」と言って、樹木の形状によってさまざま雪害が起きる。樹木の姿を見てプロは「雪吊り」「雪棚」「雪囲い」などの手法の判断をする。

きのう我が家の雪吊り作業を行った。素人ではできない仕事なので、造園業者に依頼している。雪吊りには木の種類や形状、枝ぶりによって実に11種もの技法がある。庭木に雪が積もりると、「雪圧」「雪倒」「雪折れ」「雪曲」と言って、樹木の形状によってさまざま雪害が起きる。樹木の姿を見てプロは「雪吊り」「雪棚」「雪囲い」などの手法の判断をする。 吊り」の名称については、金沢では江戸時代から実のなる木の一つとしてリンゴの木があった。果実がたわわに実ると枝が折れるので、補強するため同様な手法を用いていた。

吊り」の名称については、金沢では江戸時代から実のなる木の一つとしてリンゴの木があった。果実がたわわに実ると枝が折れるので、補強するため同様な手法を用いていた。 ジ(意識)して、剪定を行うという話だった。このために強く刈り込みを施すこともある。ゆるく刈り込みをすると、それだけ枝が不必要に伸び、雪害の要因にもなる。庭木本来の美しい形状を保つために、常に雪のことを配慮している。

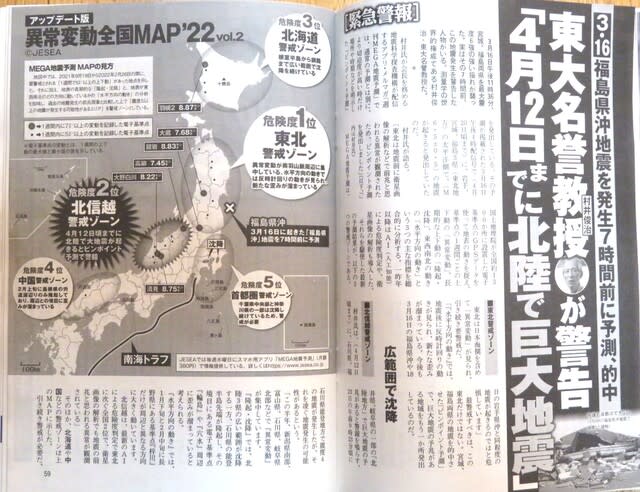

ジ(意識)して、剪定を行うという話だった。このために強く刈り込みを施すこともある。ゆるく刈り込みをすると、それだけ枝が不必要に伸び、雪害の要因にもなる。庭木本来の美しい形状を保つために、常に雪のことを配慮している。 3月16日の福島県沖地震を発生7時前に予測、的中したとされる東大名誉教授、村井俊治氏が警告している。それによると、「(今月)23日午前9時23分頃に石川県能登地方で震度4の地震が発生したが、それを凌ぐ地震発生の可能性があるという」。以下、引用だ。

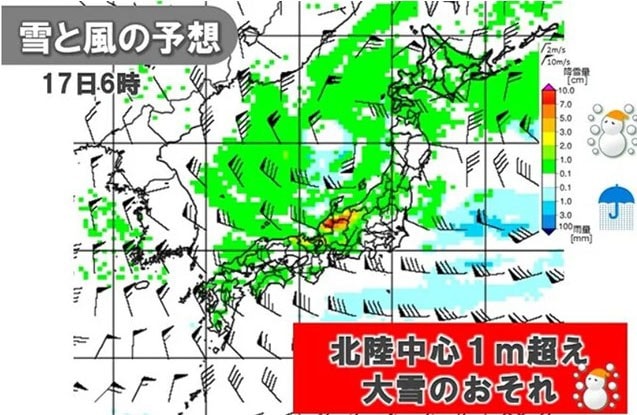

3月16日の福島県沖地震を発生7時前に予測、的中したとされる東大名誉教授、村井俊治氏が警告している。それによると、「(今月)23日午前9時23分頃に石川県能登地方で震度4の地震が発生したが、それを凌ぐ地震発生の可能性があるという」。以下、引用だ。 日本海にある低気圧が発達しながらあす16日から17日にかけて北陸から東北付近に近づき、上空には強い寒気が流れ込む。このため、日本海側を中心に雪となり、北陸ではこの冬一番の大雪となるおそれも。17日夕方までの24時間に、北陸で60㌢から80㌢の雪が降り、その後も18日の金曜日にかけて積雪が増える。春一番が大雪に逆戻り。しかし、こうした「寒の戻り」は北陸ではよくあることだ。(※天気図は15日付・日本気象協会「tenki.jp」より)

日本海にある低気圧が発達しながらあす16日から17日にかけて北陸から東北付近に近づき、上空には強い寒気が流れ込む。このため、日本海側を中心に雪となり、北陸ではこの冬一番の大雪となるおそれも。17日夕方までの24時間に、北陸で60㌢から80㌢の雪が降り、その後も18日の金曜日にかけて積雪が増える。春一番が大雪に逆戻り。しかし、こうした「寒の戻り」は北陸ではよくあることだ。(※天気図は15日付・日本気象協会「tenki.jp」より) そして、最近よく関東地方に大雪をもたらすとして気象ニュースでよく使われているのが「南岸低気圧」だ。これまで日本列島南岸を発達しながら東に進んで関東地方などに雨を降らせると聞いていたが、雪も降らせている。予報では今夜から次第に雨が雪に変わり、あす14日朝までに東京都心でも2㌢から5㌢の積雪が予想されている(13日付・ウエザーニュースWeb版)。

そして、最近よく関東地方に大雪をもたらすとして気象ニュースでよく使われているのが「南岸低気圧」だ。これまで日本列島南岸を発達しながら東に進んで関東地方などに雨を降らせると聞いていたが、雪も降らせている。予報では今夜から次第に雨が雪に変わり、あす14日朝までに東京都心でも2㌢から5㌢の積雪が予想されている(13日付・ウエザーニュースWeb版)。 北陸に降っていた雪もけさ午前8時過ぎには止んで青空が見えてきた。大雪は峠を越えたようだ。先ほど自宅周囲を物差しで測ると積雪は35㌢だ。きのうより8㌢かさ上げしている。晴れ間の庭の様子を撮影してみた。

北陸に降っていた雪もけさ午前8時過ぎには止んで青空が見えてきた。大雪は峠を越えたようだ。先ほど自宅周囲を物差しで測ると積雪は35㌢だ。きのうより8㌢かさ上げしている。晴れ間の庭の様子を撮影してみた。 雪吊りが施されたウメの木。かなりの老木なのだが、雪吊りに支えられて枝を保っている。その下にはイチイの木が植わっている。ふだんはウメを見て、イチイの木を別々に見ている。そこに雪が被ると、一体に見える。まるで、白い衣装をまとったバレリーナが踊っているかのように錯覚した=写真・中=。

雪吊りが施されたウメの木。かなりの老木なのだが、雪吊りに支えられて枝を保っている。その下にはイチイの木が植わっている。ふだんはウメを見て、イチイの木を別々に見ている。そこに雪が被ると、一体に見える。まるで、白い衣装をまとったバレリーナが踊っているかのように錯覚した=写真・中=。 に積もった雪=写真・下=。雪吊りで代表的な「りんご吊り」で、五葉松などの高木に施される。木の横に孟宗竹の芯(しん)柱を立てて、柱の先頭から縄を17本たらして枝を吊る。パラソル状になっているところが、アートのように見える。と同時に「雪圧」「雪倒」「雪折れ」「雪曲」といった樹木への雪害を防いでくれている。

に積もった雪=写真・下=。雪吊りで代表的な「りんご吊り」で、五葉松などの高木に施される。木の横に孟宗竹の芯(しん)柱を立てて、柱の先頭から縄を17本たらして枝を吊る。パラソル状になっているところが、アートのように見える。と同時に「雪圧」「雪倒」「雪折れ」「雪曲」といった樹木への雪害を防いでくれている。

ど。これからが本番なのだろう。庭を眺めるとロウバイの黄色い花にうっすらと雪がかぶっていた=写真・上=。ロウバイは大寒から立春の時節に咲く。ロウバイの木に近づこうとすると、雪面から野鳥が1羽、驚いたように飛び立っていった。よく見えなかったが、目のふちが黒っぽく、尾羽が長めだったので、セキレイではなかったか。

ど。これからが本番なのだろう。庭を眺めるとロウバイの黄色い花にうっすらと雪がかぶっていた=写真・上=。ロウバイは大寒から立春の時節に咲く。ロウバイの木に近づこうとすると、雪面から野鳥が1羽、驚いたように飛び立っていった。よく見えなかったが、目のふちが黒っぽく、尾羽が長めだったので、セキレイではなかったか。 下=。金沢には古くから「一里一尺」という言葉がある。金沢地方気象台が発表する積雪量は、海側に近いところにある同気象台での観測であり、山側にある自宅周辺とでは積雪の数値が異なる。山側へ一里(4㌔)行けば、雪は一尺(30㌢)多くなる。

下=。金沢には古くから「一里一尺」という言葉がある。金沢地方気象台が発表する積雪量は、海側に近いところにある同気象台での観測であり、山側にある自宅周辺とでは積雪の数値が異なる。山側へ一里(4㌔)行けば、雪は一尺(30㌢)多くなる。