☆能登さいはての国際芸術祭を巡る~6 人生の生き様アート

奥能登国際芸術祭では多様なモチーフの芸術作品が展示されているが、「人生の生き様」をテーマにしたものもある。作品は『プレイス・ビヨンド』(弓指寛治氏=日本)。芸術祭の総合プロデューサーである北川フラム氏の案内で作品を鑑賞するチャンスを得た。

作品鑑賞のスタートは珠洲市の木ノ浦野営場というキャンプ広場。岬にある自然歩道を歩くが、真下は崖と海。急斜面の山道などを歩きながら作品を見ることになる。入り口 の作品ナンバーの立て札に注意書きがあり、「暗くなってからの鑑賞は危険です」「猪に出会ったら静かにその場を離れましょう」などと書かれてあり、少し緊張感が走る。

の作品ナンバーの立て札に注意書きがあり、「暗くなってからの鑑賞は危険です」「猪に出会ったら静かにその場を離れましょう」などと書かれてあり、少し緊張感が走る。

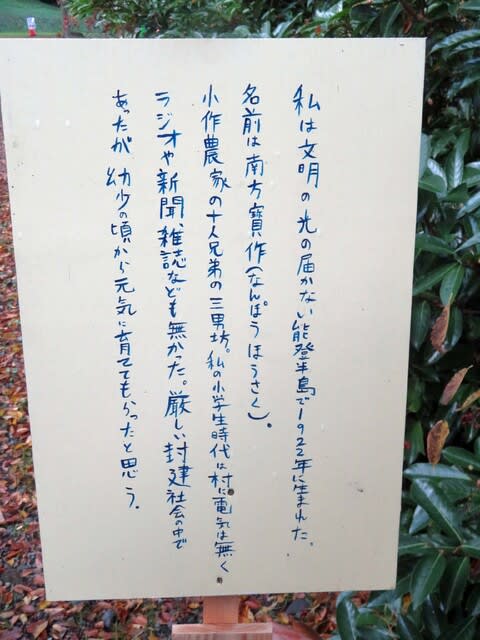

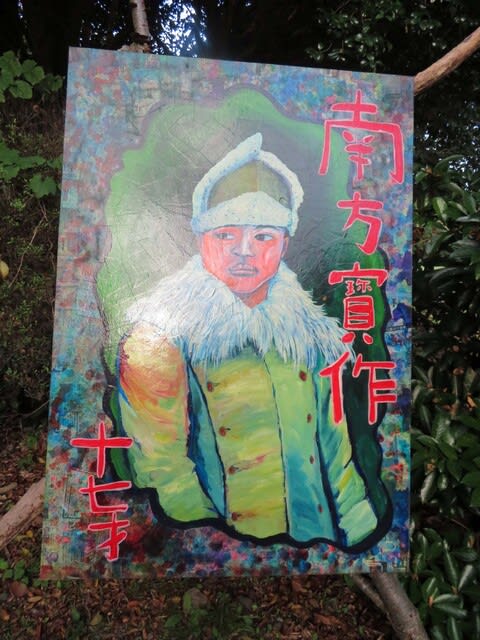

作品は指定された道沿いに設置してある立て札の文章=写真・上=を読みながら進んでいく。作品は、作者の弓指寛治氏が珠洲の地元で生まれ育った南方寳作(なんぽう・ほうさく)という人物=写真・中=が生前に残した伝記をもとに制作した。戦前に人々はなぜ満蒙開拓のために大陸に渡ったのか、そして軍人に志願したのか、どのような戦争だったのかを、立て札の文字をたどりながら、設置されている絵画を見ながら追体験していく。ただ、ストーリーが記された立て札は87枚、絵画は50点もある。立て札一枚一枚を読んで、さらに絵 を鑑賞していると、いつの間にか時間が経って辺りが暗くなるのではと気にしながら読んでいく。

を鑑賞していると、いつの間にか時間が経って辺りが暗くなるのではと気にしながら読んでいく。

南方寳作が9歳のとき、1931年の満州事変が起きた。当時、農村には過剰な人口と貧困がはびこり、日本政府は国策として、農村部の若者たちを中国・東北部の満州に開拓団として送り込んだ。南方寳作もその一人だった。その後、南方寳作は海軍に志願して水兵として戦地に赴く=写真・下=。1945年8月9日にソ連が対日参戦し、同月15日に終戦となる。ソ連の侵攻で満州は戦場と化し、開拓団は置き去りにされた。

作品はそのときの南方寳作の気持ちを綴っている。「満州で生活し、厳冬の経験がある私はこれから急激な寒気が訪れる満州のことを思うととても不安になった。無事帰国できることを祈るのみ。満蒙開拓の夢も軍人としての地位も、敗戦と共に遥か遠い雲の彼方へ消え失せた」

作品はそのときの南方寳作の気持ちを綴っている。「満州で生活し、厳冬の経験がある私はこれから急激な寒気が訪れる満州のことを思うととても不安になった。無事帰国できることを祈るのみ。満蒙開拓の夢も軍人としての地位も、敗戦と共に遥か遠い雲の彼方へ消え失せた」

が、近代に入り交通体系が水運から陸運中心へとシフトしたことで、「さいはて」の地となった。そこで、北川氏はアーチストたちと岬や断崖絶壁、そして鉄道の跡地や空き家など忘れ去られた場所に赴き、過疎地における芸術の可能性と潜在力を引き出してきた。

が、近代に入り交通体系が水運から陸運中心へとシフトしたことで、「さいはて」の地となった。そこで、北川氏はアーチストたちと岬や断崖絶壁、そして鉄道の跡地や空き家など忘れ去られた場所に赴き、過疎地における芸術の可能性と潜在力を引き出してきた。 新型コロナウイルス感染拡大で一年延期となった2021年の第2回展で、北川氏は家仕舞いが始まった市内65軒の家々から1600点もの民具を集めて、モノが主役の博物館と劇場が一体化した劇場型博物館『スズ・シアター・ミュージアム』を造った。8組のアーティストが民具を活用して、「空間芸術」として展示している。

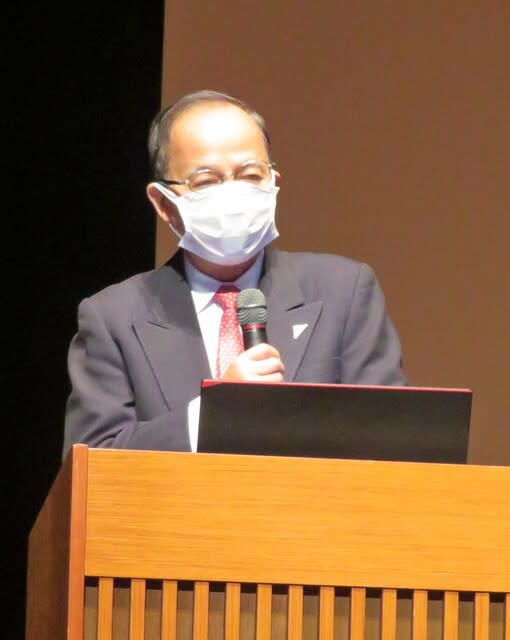

新型コロナウイルス感染拡大で一年延期となった2021年の第2回展で、北川氏は家仕舞いが始まった市内65軒の家々から1600点もの民具を集めて、モノが主役の博物館と劇場が一体化した劇場型博物館『スズ・シアター・ミュージアム』を造った。8組のアーティストが民具を活用して、「空間芸術」として展示している。 珠洲市で昨年秋に開催された「奥能登国際芸術祭2020+」の総合ディレクターの北川フラム氏=写真・上=が「持続可能な地域社会と国際芸術祭」と題して基調講演。「厳しい地域ほど魅力的で、珠洲は地政学的にも特異点がある。芸術祭で大いに変わる可能性がある。ぜひ10年で最低3回の芸術祭をやってほしい」と述べた。珠洲の特異点として、「この地には日本で失われた生活が残っている。そして、国と人がつながる日本海を望む『さいはての地』であり、鉄道の消滅点でもある。地域コミュニティーの絆が強く、里山里海の自然環境に恵まれている。アートはこうした特異点に迫っていく」とアーチスト目線で珠洲の魅力と可能性を強調した。

珠洲市で昨年秋に開催された「奥能登国際芸術祭2020+」の総合ディレクターの北川フラム氏=写真・上=が「持続可能な地域社会と国際芸術祭」と題して基調講演。「厳しい地域ほど魅力的で、珠洲は地政学的にも特異点がある。芸術祭で大いに変わる可能性がある。ぜひ10年で最低3回の芸術祭をやってほしい」と述べた。珠洲の特異点として、「この地には日本で失われた生活が残っている。そして、国と人がつながる日本海を望む『さいはての地』であり、鉄道の消滅点でもある。地域コミュニティーの絆が強く、里山里海の自然環境に恵まれている。アートはこうした特異点に迫っていく」とアーチスト目線で珠洲の魅力と可能性を強調した。 か。北川フラム氏が述べたように、半島の先端という地理的な条件や過疎化といったハンディはアーチストにとって「厳しい地域こそ魅力的」に感じ、移住者も共感するという現象なのか。

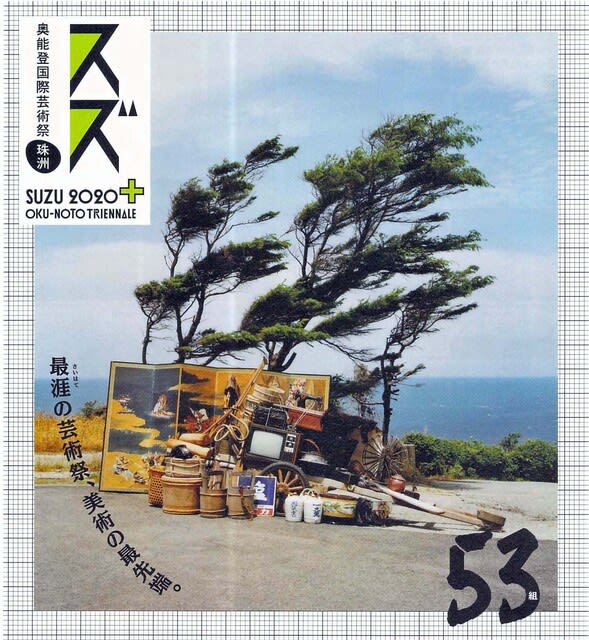

か。北川フラム氏が述べたように、半島の先端という地理的な条件や過疎化といったハンディはアーチストにとって「厳しい地域こそ魅力的」に感じ、移住者も共感するという現象なのか。  パンフのメインの写真は、風でうなだれた海辺の松の木の下に六曲屏風や木桶、旧式のテレビ、壺などが置かれたものだ=写真=。よく見ると、「塩」と書かれた看板がある。珠洲は揚げ浜式塩田が栄えた土地なので、この家はかつてその塩を販売していた家なのかと想像した。不思議なもので、古い家具や道具などを見ると、つい、それを使っていた人々や生業、日常というもの思い浮かべてしまうものだ。では、それをどのようにアートにするのか。

パンフのメインの写真は、風でうなだれた海辺の松の木の下に六曲屏風や木桶、旧式のテレビ、壺などが置かれたものだ=写真=。よく見ると、「塩」と書かれた看板がある。珠洲は揚げ浜式塩田が栄えた土地なので、この家はかつてその塩を販売していた家なのかと想像した。不思議なもので、古い家具や道具などを見ると、つい、それを使っていた人々や生業、日常というもの思い浮かべてしまうものだ。では、それをどのようにアートにするのか。