★「初物七十五日」ズワイガニとワインの寡黙なひととき

北陸の冬の味覚の主役、ズワイガニがスーパーの店頭をにぎやかに彩っている=写真・上=。石川県沖は今月6日に解禁されたものの、海のシケで2日間休漁を余儀なくされ、8日から漁が始まった。店頭ではオスの「加能ガニ」、メスの「香箱ガニ」が並んでいる。値札を見ると、手ごろな香箱ガニは800円なので、価格は平年並みのようだ。カニの季節の始まりだ。

「初物七十五日」という言葉がある。旬の時期に出回り始めた初物を食べると寿命が「七十五日」延びるという意味。 四季に恵まれた日本ならではの季節感で、それほど旬の食材を大切にしてきたということだろう。先日(8日)獲れたての香箱ガニとオーストラリア産ワインを楽しむ会が金沢であり、参加した。

「初物七十五日」という言葉がある。旬の時期に出回り始めた初物を食べると寿命が「七十五日」延びるという意味。 四季に恵まれた日本ならではの季節感で、それほど旬の食材を大切にしてきたということだろう。先日(8日)獲れたての香箱ガニとオーストラリア産ワインを楽しむ会が金沢であり、参加した。

これまで、「カニには地酒が合う」と思っていた。能登のカニには能登の地酒が、加賀のカニには加賀の地酒が合うと自身は勝手に思い込んでいる。ぴっちりと締まったカニの身には少々辛口が、カニ味噌(内臓)には風味のある地酒がしっくりなじむ。その自らのイメージがひっくり返ったのが今回のワイン会だった。ワイングラスで食するとなかなかおつな味がする=写真・下=。中でも、ウチコとミソにはロゼがぴったり合う。ロゼの甘味とカニの甘味が溶け合うように口の中で絡まる。カニの身を食べ、最後に甲羅にロゼを入れ て飲む。日本酒とはまったく異なる絶妙な風味が口の中に広がる。参加者は寡黙になり味わいを楽しんでいた。カニと日本酒は合う、そしてワインも合うと実感して気分が高揚した。寿命が「七十五日」延びた気分にもなった。

て飲む。日本酒とはまったく異なる絶妙な風味が口の中に広がる。参加者は寡黙になり味わいを楽しんでいた。カニと日本酒は合う、そしてワインも合うと実感して気分が高揚した。寿命が「七十五日」延びた気分にもなった。

ところで、ズワイガニはこの時節の食材で、北陸に住む人は食べ方を自ら体得する。一匹丸ごとのカニを食するのは簡単ではない。脚を関節近くで折り、身を吸う。その音はパキパキ、ズーズー、その食べる姿はまるでカニとの格闘だ。食べ出したら寡黙となり、手と口が休むことがない。カニ食い選手権大会のような真剣勝負となる。

ズワイガニは乱獲で漁獲量が減り、石川県から島根県の漁業者らが昭和39年(1964)に「日本海ズワイガニ採捕に関する協定」を結び、漁期や漁獲量を取り決めた。そのころから、ズワイガニは高嶺の花となった。カニの話は尽きない。

⇒10日(日)夜・金沢の天気 はれ

幅14.5㌢以上のものは「輝(かがやき)」のブランド名が付く。山陰地方では「松葉ガニ」、福井県では「越前ガニ」だ。ただ、加能ガニのファンの一人として案じているのは、能登の漁港から出漁できるのか、ということだ。(※写真・上は、金沢市の近江町市場に並んだ茹でズワイガニ=2022年11月撮影)

幅14.5㌢以上のものは「輝(かがやき)」のブランド名が付く。山陰地方では「松葉ガニ」、福井県では「越前ガニ」だ。ただ、加能ガニのファンの一人として案じているのは、能登の漁港から出漁できるのか、ということだ。(※写真・上は、金沢市の近江町市場に並んだ茹でズワイガニ=2022年11月撮影)  いところで80㌢ほどの土砂が堆積。漁船が座礁するなどの危険性があるため、国交省北陸地方整備局では、きのう(28日)から土砂を取り除く緊急の浚渫工事を始めている。深さ1㍍ほど土砂を除去することで水深6㍍を確保し、安全に漁船が航行できるようにするとのこと(29日付・メディア各社の報道)。(※写真・下は、ズワイガニ漁を行う底曳き網船=輪島漁港、ことし8月24日撮影)

いところで80㌢ほどの土砂が堆積。漁船が座礁するなどの危険性があるため、国交省北陸地方整備局では、きのう(28日)から土砂を取り除く緊急の浚渫工事を始めている。深さ1㍍ほど土砂を除去することで水深6㍍を確保し、安全に漁船が航行できるようにするとのこと(29日付・メディア各社の報道)。(※写真・下は、ズワイガニ漁を行う底曳き網船=輪島漁港、ことし8月24日撮影) (かがやきひめ)」は甲羅幅9.9㌢のものが7万円で落札された。きょうも朝から地元のテレビ・新聞メディアは、ようやく訪れたズワイガニの話題で盛り上がっている。

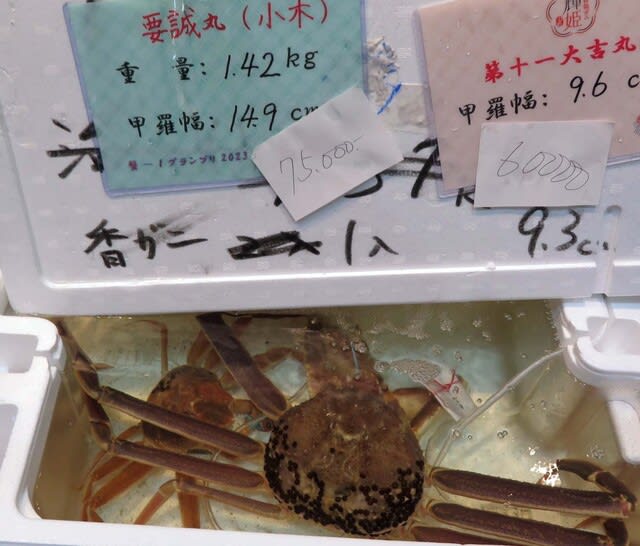

(かがやきひめ)」は甲羅幅9.9㌢のものが7万円で落札された。きょうも朝から地元のテレビ・新聞メディアは、ようやく訪れたズワイガニの話題で盛り上がっている。 店先に並んでいるものでもっとも高かったのは、重さ1.42㌔、甲羅幅14.9㌢の加能ガニで7万5000円=写真・下=。グランプリに輝いたものに比べ、サイズ的に重さで100㌘、甲羅幅で1㌢それぞれ足りない。それで、300万円と7万5000円の価格差になるとは、ズワイガニの世界もなかなか厳しいものがある。とは言え、きょうは初物なので、買い手も売り手も気持ちが盛り上がっていて高値だが、あすから

店先に並んでいるものでもっとも高かったのは、重さ1.42㌔、甲羅幅14.9㌢の加能ガニで7万5000円=写真・下=。グランプリに輝いたものに比べ、サイズ的に重さで100㌘、甲羅幅で1㌢それぞれ足りない。それで、300万円と7万5000円の価格差になるとは、ズワイガニの世界もなかなか厳しいものがある。とは言え、きょうは初物なので、買い手も売り手も気持ちが盛り上がっていて高値だが、あすから 徐々に値下がりして庶民価格に落ち着いていく。それが「カニ相場」というものだ。

徐々に値下がりして庶民価格に落ち着いていく。それが「カニ相場」というものだ。 友人が「食いたい」と言っている「かに面」は、カニの解禁と同時に、これも季節の味となる「金沢おでん」の逸品だ。香箱ガニの身と内子、外子などを一度甲羅から外して詰め直したものを蒸し上げておでんのだし汁で味付けするという、かなり手の込んだものだ。

友人が「食いたい」と言っている「かに面」は、カニの解禁と同時に、これも季節の味となる「金沢おでん」の逸品だ。香箱ガニの身と内子、外子などを一度甲羅から外して詰め直したものを蒸し上げておでんのだし汁で味付けするという、かなり手の込んだものだ。 例年、カニは地酒の辛口吟醸酒で味わう。今回はちょっと趣向を変えて、能登産の「どぶろく」で味わうことにした。能登半島の中ほどに位置する中能登町には、連綿とどぶろくを造り続けている神社が3社ある。五穀豊穣を祈願するに供えるお神酒で、お下がりとして氏子に振る舞われる。同町ではこの伝統を活かして2014年に「どぶろく特区」の認定を受け、いまでは農家レストランなど営む農業者が税務署の製造免許を得て醸造している。

例年、カニは地酒の辛口吟醸酒で味わう。今回はちょっと趣向を変えて、能登産の「どぶろく」で味わうことにした。能登半島の中ほどに位置する中能登町には、連綿とどぶろくを造り続けている神社が3社ある。五穀豊穣を祈願するに供えるお神酒で、お下がりとして氏子に振る舞われる。同町ではこの伝統を活かして2014年に「どぶろく特区」の認定を受け、いまでは農家レストランなど営む農業者が税務署の製造免許を得て醸造している。 る。ただ、食べる姿はまるでカニとの格闘のようにも思える。これを外国人が見たらどう思うだろうか。「おいしいもの食べているのに、なぜ寡黙なのか、そして闘争心を燃やしているのか。やはり日本人は不思議」と感じるのではないか。

る。ただ、食べる姿はまるでカニとの格闘のようにも思える。これを外国人が見たらどう思うだろうか。「おいしいもの食べているのに、なぜ寡黙なのか、そして闘争心を燃やしているのか。やはり日本人は不思議」と感じるのではないか。 鳥取では「松葉ガニ」、福井では「越前ガニ」、石川では「加能ガニ」と称され、地域ブランドのシンボルにもなっている。ただ、石川の加能ガニの知名度はいま一つ。そこで県漁業協同組合では重さ1.5㌔以上、甲羅の幅14.5㌢以上、甲羅が硬く身が詰まっているものをことしから最高級品「輝(かがやき)」として認定することで全体の底上げを狙っている。その「輝」の第一号が昨夜の初競りで500万円の値がついた。記事によると、重さ1.88㌔、甲羅の幅15.6㌢だった。

鳥取では「松葉ガニ」、福井では「越前ガニ」、石川では「加能ガニ」と称され、地域ブランドのシンボルにもなっている。ただ、石川の加能ガニの知名度はいま一つ。そこで県漁業協同組合では重さ1.5㌔以上、甲羅の幅14.5㌢以上、甲羅が硬く身が詰まっているものをことしから最高級品「輝(かがやき)」として認定することで全体の底上げを狙っている。その「輝」の第一号が昨夜の初競りで500万円の値がついた。記事によると、重さ1.88㌔、甲羅の幅15.6㌢だった。 め、「輝」の認定には漏れたようだ。それでも1匹7万5000円は庶民にとっては高根の花だ。県内のズワイガニの漁期は、メスの香箱ガニが12月29日まで、オスの加能ガニは来年3月20日まで。いまは「ご祝儀相場」もあるだろうから、もう少し値段が落ち着いてから買い求めることにした。

め、「輝」の認定には漏れたようだ。それでも1匹7万5000円は庶民にとっては高根の花だ。県内のズワイガニの漁期は、メスの香箱ガニが12月29日まで、オスの加能ガニは来年3月20日まで。いまは「ご祝儀相場」もあるだろうから、もう少し値段が落ち着いてから買い求めることにした。 金沢の雪はさらさら感のパウダースノーではなく、湿っていて重い。このため、庭木に雪が積もると「雪圧」「雪倒」「雪折れ」「雪曲」といった雪害が起きる。金沢の庭師は樹木の姿を見て、「雪吊り」「雪棚」「雪囲い」の雪害対策の判断をする。この季節にテレビのニュースで放映される雪吊りは「りんご吊り」という作業だ。五葉松などの高木に施される。松の幹の横にモウソウチクの柱を立てて、柱の先頭から縄を17本たらして枝を吊る。パラソル状になっているところが、アートでもある。兼六園の800ヵ所で雪吊りが施される。

金沢の雪はさらさら感のパウダースノーではなく、湿っていて重い。このため、庭木に雪が積もると「雪圧」「雪倒」「雪折れ」「雪曲」といった雪害が起きる。金沢の庭師は樹木の姿を見て、「雪吊り」「雪棚」「雪囲い」の雪害対策の判断をする。この季節にテレビのニュースで放映される雪吊りは「りんご吊り」という作業だ。五葉松などの高木に施される。松の幹の横にモウソウチクの柱を立てて、柱の先頭から縄を17本たらして枝を吊る。パラソル状になっているところが、アートでもある。兼六園の800ヵ所で雪吊りが施される。 上回る40万円で競り落とされた。いよいよカニのシーズン到来だ。

上回る40万円で競り落とされた。いよいよカニのシーズン到来だ。