☆ドングリ実らぬ秋の山 クマ出没警戒アラート

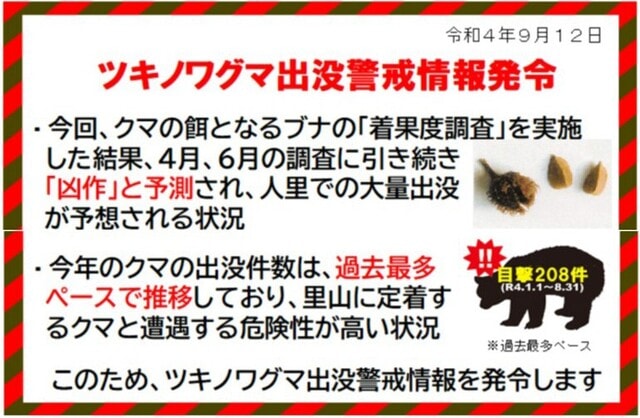

「クマが出るので注意を」。石川県はきのう、メディアなどを通じてツキノワグマ出没警戒情報を出した=写真・上=。県庁公式サイトによると、ことし1月から8月までに報告されたクマの目撃情報は208件で、過去最多のペースで増えている。クマ出没警戒情報が出されるのは15人の人身被害が出た2020年以来だ。

ふだんは山奥にいるクマが人里に降りてくるのは、エサ不足が主な原因とされる。とくに冬眠前になるとクマも必死にエサを探し求めて人里に降りてくる。そのエサとなるブナの実のドングリが、県が調査した24ヵ所中16ヵ所で「大凶作」ないし「凶作」だった。このことから、秋の深まりとともにクマの出没頻度が高まると予測される。

ふだんは山奥にいるクマが人里に降りてくるのは、エサ不足が主な原因とされる。とくに冬眠前になるとクマも必死にエサを探し求めて人里に降りてくる。そのエサとなるブナの実のドングリが、県が調査した24ヵ所中16ヵ所で「大凶作」ないし「凶作」だった。このことから、秋の深まりとともにクマの出没頻度が高まると予測される。

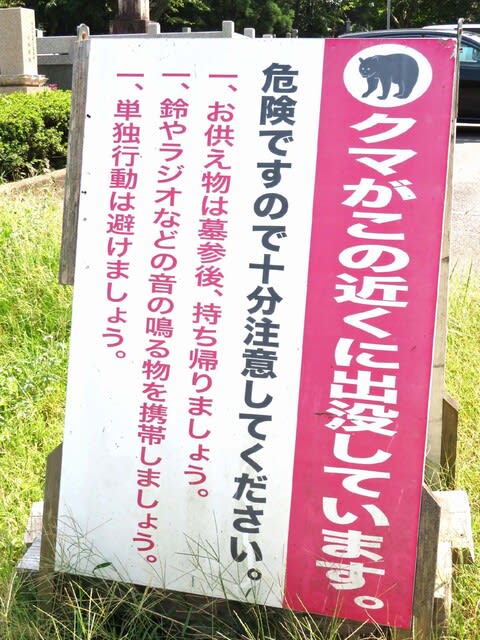

クマは場所を選ばない。これまで金沢市内のいろいろなところに出没している。金沢の野田山は加賀藩の歴代藩主、前田家の墓がある由緒ある墓苑だ。市街地とも近い。お供え物の果物を狙って出没する。なので、「お供え物は持ち帰ってください」との看板が随所にかかっている=写真・下=。

クマは中心街にも出る。兼六園近くの金沢城公園で、たびたび出没していたことから、捕獲用のおりを仕掛けたところ体長1㍍のオスがかかったことがある(2014年9月)。周辺にはオフィスビルなどが立ち並ぶ。

クマは中心街にも出る。兼六園近くの金沢城公園で、たびたび出没していたことから、捕獲用のおりを仕掛けたところ体長1㍍のオスがかかったことがある(2014年9月)。周辺にはオフィスビルなどが立ち並ぶ。

クマは柿が大好物だ。一度食べたら、また翌年も同じところに柿を食べにくると言われる。知人から聞いた話だ。痩せたクマが金沢市街地の民家の柿木に登って、無心に柿の実を食べていた。通報を受けたハンターが駆けつけたが、その無心に食べる姿を見て、「よほどお腹がすいていたのだろう」としばらく見守っていた。満足したのか、クマが木から下りてきたところをズドンと撃った。クマはたらふく食べることができてうれしかったのか、目に涙が潤んでいたという。

クマの出没は県内では金沢や加賀地方を中心だが、その余波が能登地方にも及ぶ。まもなくキノコ採りのシーズンを迎えるが、出没警戒情報が出されるとクマの出没が比較的少ない能登地方に金沢や加賀地方のキノコ採りの人々がやってくる。能登の人々にとっては迷惑な話なのだが、能登の人たちが目指しているキノコはコノミタケと地元で呼ぶホウキダケの仲間だ。コノミタケと能登牛のすき焼きは季節の料理として人気がある。

一方、金沢や加賀地方からやってくる人たちは、能登ではゾウゴケ(雑ゴケ)と呼ぶシバタケがお目当て。目指すものが異なるので、山でトラブルになったという話は余り聞いたことがない。ただ、マツタケがはえる山には縄を張って、立ち入りを警告する山主もいる。クマの話がいつの間にかキノコに逸れた。

⇒13日(火)午後・金沢の天気 はれ

れ、樹齢190年と推定される。近江の唐崎の松は、松尾芭蕉(1644-94)の「辛崎( からさき )の松は花より朧(おぼろ)にて」という句でも有名だ。

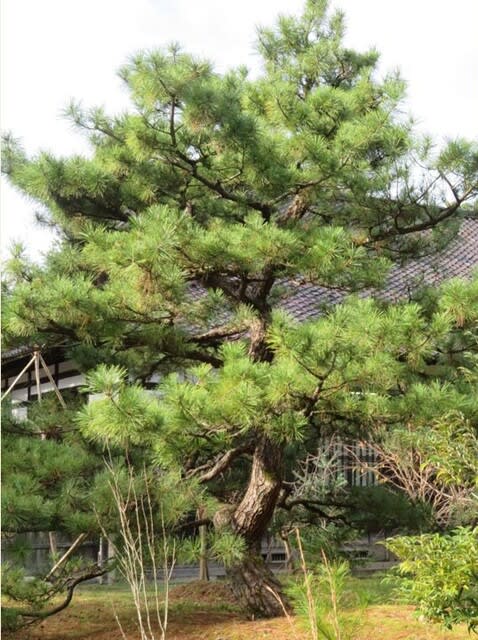

れ、樹齢190年と推定される。近江の唐崎の松は、松尾芭蕉(1644-94)の「辛崎( からさき )の松は花より朧(おぼろ)にて」という句でも有名だ。 その横に、これも名木のスターである根上松(ねあがりのまつ)の世継が植えてある=写真・下=。根上松は三本の幹をむき出しの根っこが支え、樹齢は210年といわれる。盛り土を徐々に取り除き、カタチづくった松だ。世継の松はこれから盛り土が除かれ、根上松の様相を現すのだろう。

その横に、これも名木のスターである根上松(ねあがりのまつ)の世継が植えてある=写真・下=。根上松は三本の幹をむき出しの根っこが支え、樹齢は210年といわれる。盛り土を徐々に取り除き、カタチづくった松だ。世継の松はこれから盛り土が除かれ、根上松の様相を現すのだろう。 鳥取では「松葉ガニ」、福井では「越前ガニ」、石川では「加能ガニ」と称され、地域ブランドのシンボルにもなっている。ただ、石川の加能ガニの知名度はいま一つ。そこで県漁業協同組合では重さ1.5㌔以上、甲羅の幅14.5㌢以上、甲羅が硬く身が詰まっているものをことしから最高級品「輝(かがやき)」として認定することで全体の底上げを狙っている。その「輝」の第一号が昨夜の初競りで500万円の値がついた。記事によると、重さ1.88㌔、甲羅の幅15.6㌢だった。

鳥取では「松葉ガニ」、福井では「越前ガニ」、石川では「加能ガニ」と称され、地域ブランドのシンボルにもなっている。ただ、石川の加能ガニの知名度はいま一つ。そこで県漁業協同組合では重さ1.5㌔以上、甲羅の幅14.5㌢以上、甲羅が硬く身が詰まっているものをことしから最高級品「輝(かがやき)」として認定することで全体の底上げを狙っている。その「輝」の第一号が昨夜の初競りで500万円の値がついた。記事によると、重さ1.88㌔、甲羅の幅15.6㌢だった。 め、「輝」の認定には漏れたようだ。それでも1匹7万5000円は庶民にとっては高根の花だ。県内のズワイガニの漁期は、メスの香箱ガニが12月29日まで、オスの加能ガニは来年3月20日まで。いまは「ご祝儀相場」もあるだろうから、もう少し値段が落ち着いてから買い求めることにした。

め、「輝」の認定には漏れたようだ。それでも1匹7万5000円は庶民にとっては高根の花だ。県内のズワイガニの漁期は、メスの香箱ガニが12月29日まで、オスの加能ガニは来年3月20日まで。いまは「ご祝儀相場」もあるだろうから、もう少し値段が落ち着いてから買い求めることにした。 金沢の雪はさらさら感のパウダースノーではなく、湿っていて重い。このため、庭木に雪が積もると「雪圧」「雪倒」「雪折れ」「雪曲」といった雪害が起きる。金沢の庭師は樹木の姿を見て、「雪吊り」「雪棚」「雪囲い」の雪害対策の判断をする。この季節にテレビのニュースで放映される雪吊りは「りんご吊り」という作業だ。五葉松などの高木に施される。松の幹の横にモウソウチクの柱を立てて、柱の先頭から縄を17本たらして枝を吊る。パラソル状になっているところが、アートでもある。兼六園の800ヵ所で雪吊りが施される。

金沢の雪はさらさら感のパウダースノーではなく、湿っていて重い。このため、庭木に雪が積もると「雪圧」「雪倒」「雪折れ」「雪曲」といった雪害が起きる。金沢の庭師は樹木の姿を見て、「雪吊り」「雪棚」「雪囲い」の雪害対策の判断をする。この季節にテレビのニュースで放映される雪吊りは「りんご吊り」という作業だ。五葉松などの高木に施される。松の幹の横にモウソウチクの柱を立てて、柱の先頭から縄を17本たらして枝を吊る。パラソル状になっているところが、アートでもある。兼六園の800ヵ所で雪吊りが施される。 瞬間は見ることができたが、残念ながら「ため息」は聞いたことがない。ただ、「兼六園にカキツバタの花音を聞きに行く」、なんと風流な言葉か。その兼六園がしばらく閉鎖されるとのニュースが流れてきた。

瞬間は見ることができたが、残念ながら「ため息」は聞いたことがない。ただ、「兼六園にカキツバタの花音を聞きに行く」、なんと風流な言葉か。その兼六園がしばらく閉鎖されるとのニュースが流れてきた。 に行ってきた。時折小雨が降る、どんよりとした天気だったが、金沢城をバックに満開の桜は光彩を放っていた=写真・上=。

に行ってきた。時折小雨が降る、どんよりとした天気だったが、金沢城をバックに満開の桜は光彩を放っていた=写真・上=。 上記で述べた「国宝級」というのも、兼六園菊桜はかつて国の天然記念物に指定されていた。その初代の兼六園菊桜(樹齢250年)は1970年に枯れ、現在あるのは接ぎ木によって生まれた二代目だ。実は兼六園では「名木を守る」ため、台風で名木が折れた場合に備え、次世代の子孫がスタンバイしている。

上記で述べた「国宝級」というのも、兼六園菊桜はかつて国の天然記念物に指定されていた。その初代の兼六園菊桜(樹齢250年)は1970年に枯れ、現在あるのは接ぎ木によって生まれた二代目だ。実は兼六園では「名木を守る」ため、台風で名木が折れた場合に備え、次世代の子孫がスタンバイしている。